-

-

손의 흔적 - 돌과 바람의 조형, 이타미 준

이타미 준 지음, 유이화 엮음 / 미세움 / 2014년 11월

평점 :

이타미 준 혹은 유동룡

‘이타미 준[伊丹潤, 1937~2011]’으로 알려진 건축가가 있었다. 2019년 그의 삶과 작품세계를 다룬 <이타미 준의 바다>라는 다큐멘터리가 나올 정도였으니 ‘이타미 준’을 본명으로 생각하는 사람도 있을 것이다. 하지만 그는 오사카의 ‘이타미[伊丹]’ 공항과 작곡가 최치정(崔致禎, 1927~1995)의 예명 ‘길옥 윤/요시야 준(吉屋 潤)’에서 따온 ‘이타미 준’이라는 예명을 가진 유동룡(庾東龍)이라는 재일교포 건축가였다.

재일교포라는 것은 영원한 이방인을 의미한다. 일본에서는 ‘조센징’, 한국에서는 ‘쪽발이’로 불리며 어디에도 속하지 못하는 존재이니까. 어쨌든 그는 도쿄에서 태어나 일본에서 생활하면서 한국을 그리워하며 살아갔다. 그래서일까? 대학시절 혼자서 한국 여행을 하면서 조선의 민화, 건축, 달항아리[白磁大壺]에 빠져들었고, 수집과 연구를 시작했다.

훗날 그가 <이조 민화(李朝 民畵)>(1975), 오사무 무라이[村井修, 1928~2016]와의 공저인 <이조의 건축[李朝の建築]>(1981), <조선의 건축과 문화[朝鮮の建築と文化]>(1983), <한국의 공간>(1985) 등의 책으로 펴낸 것도 이때부터 쌓은 내공 덕분일 것이다.

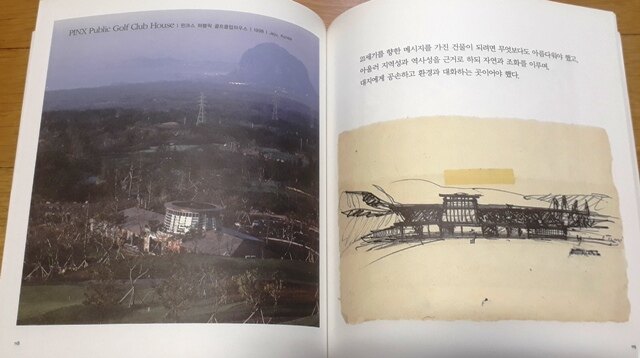

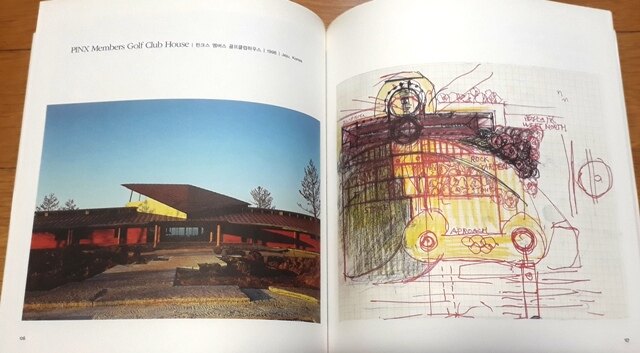

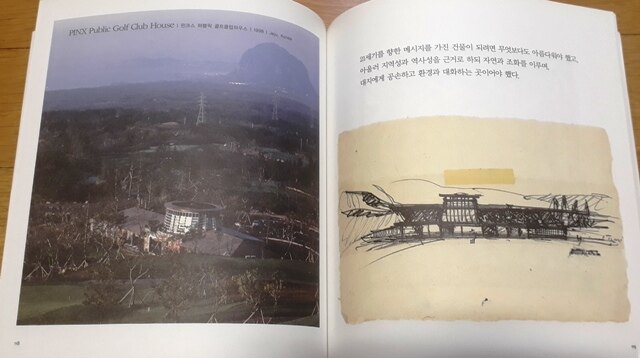

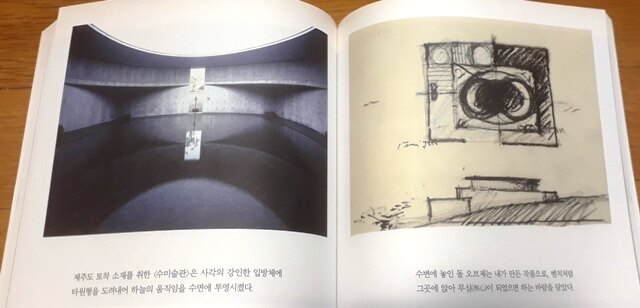

뿐만 아니다. 말년에는 제주에 비오토피아의 [핀크스 퍼블릭 골프 클럽 하우스](1998), [핀크스 맴버스 골프 클럽 하우스](1998), [포도호텔](2001), [수(水)/풍(風)/석(石) 미술관](2006), [두손 미술관](2007), 그리고 [방주교회](2009) 등의 작품을 남겼다.

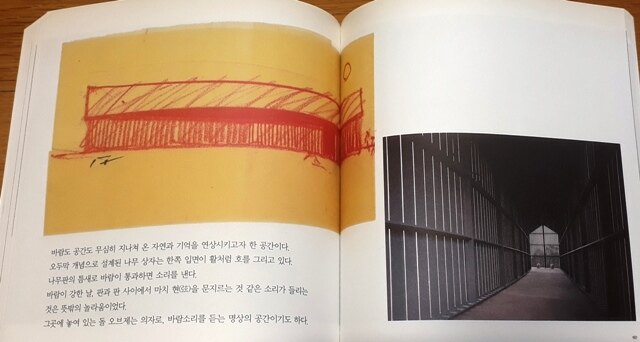

핀크스 퍼블릭 골프클럽하우스

출처: <손의 흔적>, pp. 118~119

핀크스 맴버스 골프클럽하우스

출처: <손의 흔적>, pp. 126~127

포도호텔

출처: <손의 흔적>, pp. 142~143

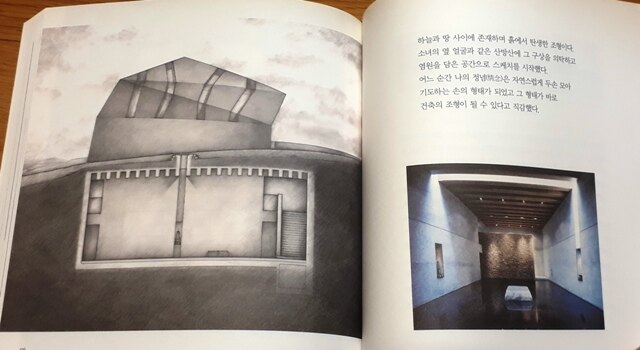

수(水) 미술관

출처: <손의 흔적>, pp. 162~163 / 핀크스 비오토피아 홈페이지

풍(風) 미술관

출처: <손의 흔적>, pp. 166~167 / 핀크스 비오토피아 홈페이지

석(石) 미술관

출처: 핀크스 비오토피아 홈페이지

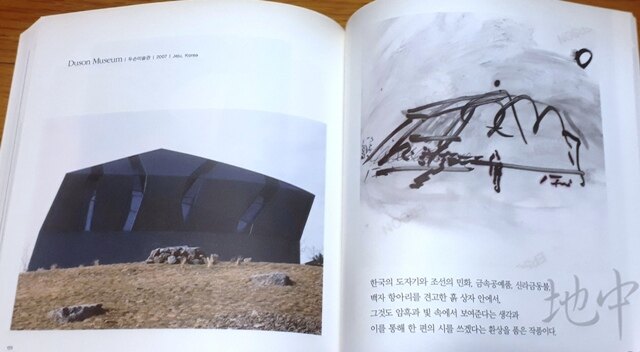

두손 미술관

출처: <손의 흔적>, pp. 172~173, pp. 176~177 / 핀토스 비오토피아 홈페이지

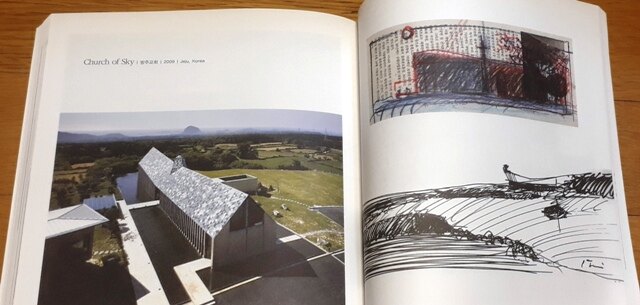

방주교회

출처: <손의 흔적>, pp. 190~191

2003년 세계적인 동양박물관인 프랑스 국립 기메 박물관에서 ‘이타미 준, 일본의 한국 건축가’라는 제목으로 아시아인 최초의 개인전을 열었다. 이때 그는 국립 기메 박물관장으로부터 “이타미 준은 예술가로서, 동시에 건축가로서 전통의 굴레에서 자유로워질 수 있었고, 시공을 초월한 독창성과 현대성을 지닌 예술작품을 창조해왔다” [p. 9]는 찬사를 받았다.

이후 2005년 프랑스 자크 시라크 대통령이 프랑스 예술문화훈장 ‘슈발리에’를 수여하면서 그 이유를 “이타미 준은 현대 미술과 건축을 아우른, 국적을 떠나 세계적 예술성을 지니고 있다. 그의 작품은 프랑스 국민들에게 아시아 문화의 깊이를 체험할 수 있는 소중한 기회를 제공” [p. 9]했기 때문이라고 했다.

뿐만 아니다. 2006년 한국의 김수근 건축상을, 2008년 한국건축문화대상 우수상[작품_SK건설 기흥 아펠바움]을, 2010년 일본 최고의 건축상이라는 무라노 도고[村野 藤吾]상[작품_두손 미술관, 수/풍/석 미술관]을 수상했다.

도공의 무심한 마음으로 빚는 건축.

유동룡의 고국에 대한 목마름은 달항아리 등에 대한 애정으로 표현되었고, 그는 이를 다시 건축에 담으려고 했다. 그래서 그를 풍토, 경치, 지역의 문맥에서 뽑아낸 본질을 건축에 녹아낸 건축가라고 말한다.

“나는 풍토, 경치, 지역의 문맥 속에서

어떻게 본질을 뽑아내 건축에 스며들게 할지를 생각한다.

조형은 자연과 대립하면서도 조화를 추구해야 하고,

공간과 사람, 자신과 타인을 잇는

소통과 관계의 촉매제여야 한다. ” [p. 7]

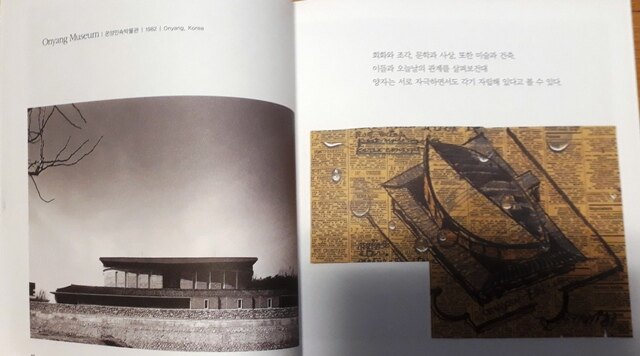

이를 보여주는 사례 가운데 하나로 [온양민속박물관]을 들 수 있다.

온양민속박물관

출처: <손의 흔적>, pp. 44~45

“예나 지금이나 이 나라의 무덤은 모두 흙의 조형물이다. 지역성과 풍토성이 짙은 시골집, 땅에서 솟아오른 원초적인 반원 형태의 무덤에서 흙과 불꽃, 그리고 흙으로 빚은 조형의 원점을 발견한 느낌이다.

이번에 맡은 <온양민속박물관>은 시골집에서 모티브를 얻었다. 근대의 벽돌을 만드는 방식처럼 황토를 틀에 넣어 누를 후 햇별에 말려 초벌구이 상태의 흙벽돌을 만들었다. 흙을 주제로 혹독한 자연 환경과 풍토성 속에 자립한 이 건축믈을 그 풍경에 맞설 수 있는 외관을 갖춘 셈이다.

그 지역의 돌과 흙으로 지역의 특성과 풍토에서 싹튼 전통 방식으로 건축물을 짓는 것은 새로운 표현의 가능성을 개척하려는 노력이다.” [pp.51~52]

마지막 남은 손의 건축가.

유동룡은 오늘날 컴퓨터의 지배를 받아 현대 사회에서 만들어지고 있는 건축에는 온기가 사라지고 디자인의 독특성에만 쏠려 감동을 잃어가고 있다고 안타까워했다. 그리고 이런 상황이 지속되면 정신문화까지 황폐해질 것을 염려했다. 그래서 그는 손으로 건축물을 설계하는 것을 고집했다. 즉, 아날로그적인 손으로 그리는 드로잉과 글쓰기를 통해, 사람의 온기를 밑바탕에 두고 그 땅의 울림과 바람의 노랫소리에 귀 기울이려고 했다.

“나의 건축 작업에서 글과 드로잉은, 솜씨는 서툴어도 사람 냄새가 나고 따듯한 피가 흐르는 건축을 되돌아보기 위한 훈련의 선이라고 하겠다. 그것은 모두 살아가기 위한 것이고 심장이 뛰는 것과 같은 것이다. 사각형 안에 원을 그리고 그 혀상이 공기와 같이 청명하고 생명을 머금은 것으로 드러나 말을 하는 것처럼 느껴질 때, 그것도 어떤 경지에서 보면 말이라고 생각한다. 그리고 내게는 새로운 건축을 위한 표현이라고 할 수 있다.” [p. 16]

<이타미 준의 바다>에서 [먹의 공간] 부분에서 유동룡의 딸 유이화는 “아버지 대나무가 시간이 지나면 색깔이 바뀌거나 썩지 않아요?”라고 질문하자, 유동룡은 “그걸 의도한 거야. 그게 시간의 맛이지”라고 말한다. 사람과 함께 나이 먹는 집, 이것이 그가 의도했던 자연스러운 건축이 아니었을까?

먹의 공간

출처: <손의 흔적>, pp. 112~113