매주 금요일이면 한겨레신문에 실리는 <책과 생각>이라는 코너를 기다렸다.

사실 신간 정보는 램프의 요정을 거의 매일 같이 문질러 대면서 기다리는 사람이라 특별한 기대도 없지만 습관적으로 찾아보는 그런 섹션이었다.

그런데 오늘 들어가 보니 그 코너가 사라진다고.

그것은 마치 동네책방들이 사라져 가는 느낌이랄까. 내가 어린 시절에는 동네마다 책방이 있었다. 아니 그 시절에는 온라인서점과 택배라는 시스템이 없어서 책을 사려면 무조건 책방에 가야했다.

그 시절에 책방에 가면 한나절은 우스웠었지. 마땅히 살 책이 없으면서도 그렇게 책방의 곳곳을 훑고 다녔다. 아마 그 습관이 남아서 지금도 헌책방에 가면 곳곳을 후비나 보다. 그리고 보니 이제는 헌책방도 그리고 동네책방도 모두 사라져 버렸다. 헌책방 가는 것도 이제는 큰 일이 되었다. 내가 사는 동네에는 헌책방이 없어서 멀리 안양이나 수원에까지 나가야 하는데... 안양 도토리책방에 처음 갔을 적에는 나름 갠춘했었는데. 그곳 주인장이 헌책을 인터넷 가격을 조회해 보고 매기는 통에 쫌 그렇더라. 인천 아벨서점처럼 연필로 책가격을 정해 놓으면 좋을 텐데. 그리고 보니 아벨서점 가본 지도 오래되었구나.

또 이야기가 삼천포로. 항상 그렇듯이.

뉴욕타임즈에서는 계속해서 책 코너를 운영하는데 국내 언론에서는 책소개가 더 이상 돈벌이가 되지 않는다고 판단했나 보다. 이제는 더 이상 책코너를 운영하지 않는단다. 그러니까 우리가 점점 새로운 책에 대한 접근성이 떨어진다는 말이 아닐까 싶다. 책에 대한 정보를 알고 싶어도 그 경로가 없어진다는 말이니. 네이버에서도 오래 전에 책 섹션을 운영하다가 애진작에 돈이 되지 않는다는 걸 알고는 바로 접어 버렸지.

이제 책읽는 사람들은 우리 사회에서 그야말로 희귀종이 되어 가는 그런 기분이 들었다. 예전에 지하철에서 책읽는 사람들을 찾아내는 프로젝트가 다 있다고 했지 아마. 그 시절에는 지하철에서 신문이나 책읽는 이들이 참 많았었는데. 이젠 신문도 책도 지하철 승객들의 손에서 사라져 버리고 대신, 스마트폰만 주구장창 쳐다본다. 재미진 웹툰에, 신박한 이야기들이 넘쳐흐르는 너튜브를 책이 상대하기란 역부족이다.

지금 당장 세상의 종말이 온다고 해서 책 읽는 사람들은 아랑곳하지 않고 무언가 읽을 거리를 찾을 것이고, 또 그렇지 않은 사람들은 그런 대로 살아가겠지. 그런 게 세상이 아니었나.

뭐 그렇다고.

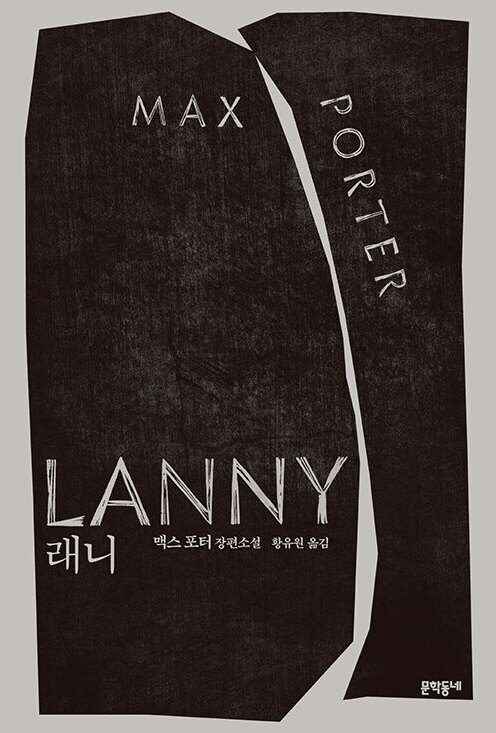

참 기다리고 있던 맥스 포터의 <래니>가 출간된 모양이다. 집에 가서 주문해면 내일 받을 수 있으려나.