-

-

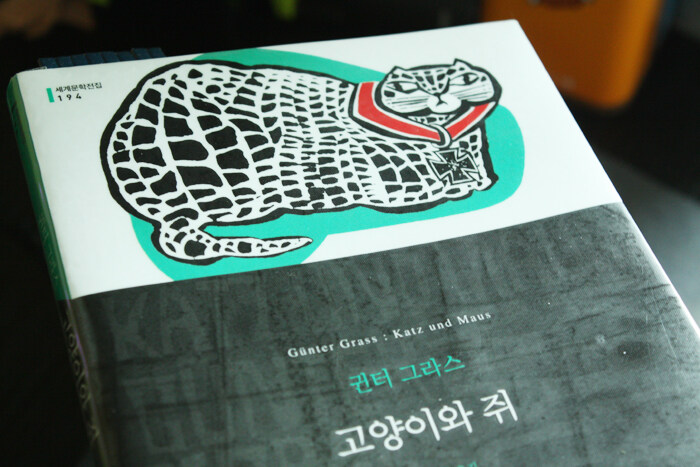

고양이와 쥐 ㅣ 문학동네 세계문학전집 194

귄터 그라스 지음, 박경희 옮김 / 문학동네 / 2021년 2월

평점 :

나는 이기적인 독자다. 게다가 오독의 달인이기도 하다. 아울러 불가지의 영역에 대해 도전도 마다하는 그런 게으른 독자이기도 하다. 아마 그런 이유로 해서 나의 이번 귄터 그라스 읽기는 처참한 실패였노라고 고백한다. 독일 출신의 저명한 작가 귄터 그라스의 단치히 3부작 가운데 <양철북> 다음이라는 <고양이와 쥐>에 대한 이야기다.

소설의 주인공은 14세 소년 요하임 말케, 때는 1940년. 국가사회주의자들이 독일 정권을 잡고 결국에는 전쟁이라는 파국으로 독일 민족을 인도했다. 물론 언제나 그렇듯 초반에 나치 전쟁기계들은 동부의 폴란드와 서부의 강국 프랑스를 신속하게 점령하면서 기세를 올렸다.

제바스티안 하프너가 기술한 <어느 독일인 이야기>에서 1차세계대전 당시 독일 소년들이 매일처럼 배달되는 전쟁속보에 열광했듯이, 이제 엄연하게 독일 사람이 된 단치히에 사는 독일 소년들 역시 비슷한 궤적을 보인다.

희한한 목울대(후골?)를 자랑하는 소년 말케는 수영을 배우고 그 다음에는 잠수에 도전하면서 화자(소년 필렌츠)를 포함한 우리들의 영웅으로 부상한다. 단치히 군항 부근에 침몰한 폴란드 소해정과 여러 배들을 영국제 셰필드 드라이버와 성모마리아 펜던트를 지니고 누비는 말케의 모습은 어쩌면 독일 민족이 기다리던 영웅의 그런 게 아니었을까. 소설의 후반 이야기를 먼저 등장시키면 스포일러가 될 지도 모르겠지만, 다니던 김나지움에서 불명예스러운 이유로 전학한 말케는 동부전선을 누비는 전차부대 에이스로 거듭나게 된다.

사실 나는 이 소설을 읽으면서 도대체 뭐가 쥐고 고양이인지 가늠이 되지 않았다. 그러니 제목과 연관성 대신 다른 소소한 것들에 집착하게 되었다. 우선 우리의 주인공 말케는 그들의 위대한 지도자처럼 위험한 과시욕과 유별나게 극성스러운 신앙으로 무장한 캐릭터였다. 신부님은 말케의 마리아 신앙을 이교적 우상숭배에 비유하기까지 했다. 다시 말해 말케는 진정한 신앙인이라기 보다 마리아상을 부적처럼 지니고 다니는 그런 무신론자였다는 점이다.

1941년 겨울 모스크바에서 삐끗하기는 했지만, 다음해에도 독일은 전쟁에서 여전히 이기고 있었다. 전쟁의 패색이 짙어지면서 단치히에 사는 소년들은 공군지원병으로 동원되기도 하고 학교를 졸업한 뒤에는 모두 전선으로 투입되게 된다. 나중에 이 모든 것을 기록한 화자로 밝혀지는 복사 소년 필렌츠의 형님 클라우스 하사도 쿠반강에서 장렬하게 전사했다고 하지 않았던가. 쥐 같은 소년들의 전쟁놀이와는 다른 세계에 살던 말케는 모교를 방문한 해군 대위의 철십자장을 슬쩍한 게 발각되어 결국 퇴교에 가까운 조처를 당한다. 하지만 이런 이야기들도 모호하게 처리되어 정확한가 계속해서 의구심을 품게 됐다. 아니 삶은 그런 모호함 투성이라는 말을 대가는 하고 싶었던 걸까.

언제나 관객의 관심을 원했던 순수한 욕망의 덩어리 말케는 원래 학교를 졸업하면서 서커스단의 광대가 되고 싶어했다. 바다를 누비며 갖가지 모험을 하던 말케는 그렇게 흠모하던 철십자장 사건으로 삶의 정상 궤도에서 이탈해서 결국 전사로 거듭나게 된다. 다른 친구들이 기갑척탄병 신세로 전장에 나선 반면, 베어마흐트의 꽃이라 불리는 전차부대원으로 전장에서 빼어난 활약을 보이고 금의환향한 말케는 자신을 억압하고 방해했던 클로제 교장 선생에게 시원한(?) 복수를 감행하지 않았던가.

이후의 행적은 역시나 모호하다. 결국 부대로 복귀하지 않고 탈영병 신세가 된 말케. 그를 기다리는 운명은 결국 비극이 아니었을까. 그 시대를 살아낸 거의 모든 이들이 비극의 무대에서 허우적거린 것처럼 말이다.

아무래도 나는 이 책을 너무 대충 읽은 게 아닌가 뭐 그런 생각이다. 기대를 많이 했었는데, 그런 나의 기대가 충족되지 않고 너무 많은 암시와 모호함 때문에 정작 저자가 소설을 통해 말하고 싶었던 고갱이들을 제대로 포착하지 못하지 않았나 싶다. 뭐 그랬다고 한다. 내가 뭐 전문적인 독서가는 아니니까 말이다. 그냥 이 정도로 만족해야지.

[뱀다리] 책에 대한 내용만 쓰다 보니, 독일 문학의 양심이라는 귄터 그라스 나치 친위대 경력에 대해서는 미처 다루지 못했다. 뭐 그렇게 가는 거지.