마음이 급하다.

이제 2020 경자년이 채 20분도 남지 않았다.

무얼 하다가 이렇게 시간이 지나가 버렸는지 모르겠다.

코로나로 시작해서 코로나로 끝난 느낌이라고나 할까.

글을 쓰기 전에 오늘 도서관에 가서 빌려온 굽시니스트 작가의 <본격 한중일 세계사4>를 막 읽었다. 아주 끝날까지 읽어대는구나 그래.

그전에는 스윙칩과 부트바이스 500을 마셨다. 자정이 될 무렵 피어오르는 알콜 파워!

요즘 사람들이 아니니 귀에 꽂은 이어폰에서는 바흐의 <예수 인간 소망의 기쁨>을 디누 리파티가 무려 73년 전인 1947년 녹음으로 듣고 있다. 그전에는 가장 좋아하는 재즈 넘버인 <모 베러 블루스>를 들었다. 시간 한 번 잘 간다.

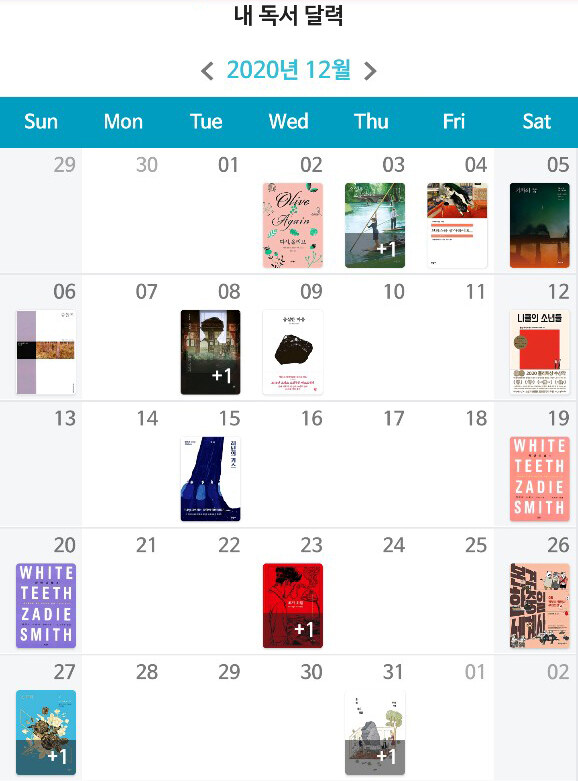

이달에는 죽어라고 읽어서 올해 9월에 이어 두 번째로 많은 책들을 만났다.

물론 권수를 늘리기 위해 다수 그래픽노블도 들어 있음을 고백한다.

변명 같지만, 예전부터 보고 싶어하던 책들도 있었고 오늘 도서관에서 빌린 마리옹 피욜의 책 같은 경우는 알라딘 이웃님들 덕분에 알게 된 작가의 책이다. 아직 리뷰는 남기지 못했다.

이달에는 모두 21권의 책들을 만났다.

그중의 최고는 역시나 콜슨 화이트헤드의 <니클의 소년들>이었다. 국내에 번역서가 나오기 전에 이미 원서로 장만해 두고 번역이 되길 기다렸다. 책은 역시나 나의 기대를 충족시켜 주었다. 베스트 5에 꼽을 만했다. 이미 책이 나오자 마자 사서 보고 리뷰도 남겼으니 뭐...

오랜 팬인 제임스 설터의 <소설을 쓰고 싶다면>은 예상한 대로 아주 위험한 책이었다.

이런 책들을 만나고 나면 또 책들을 무지 질르게 되니 말이다. 그나마 선방했다.

여름에 사서 결국 해를 넘기지 않은 옌렌커의 <레닌의 키스>도 아주 마음에 들었다.

내가 이달의 작가로 내 마음대로 선정해서 읽은 제이디 스미스도 좋았다. 결국 가장 먼저 읽기 시작한 <런던 NW>는 해를 넘겨서 읽게 되었다. 채 150쪽이 남지 않았는데...

어쩌면 신축년에 가장 먼저 읽게 될 책으로 기억될 지도.

개인적으로 제이디 스미스의 <하얀 이빨>보다는 <온 뷰티>가 더 마음에 들었다.

역시 책은 집에 쟁여둔 책을 읽는 게 맞는 것 같다. 이달에도 산 책들이 아주 많은데...

월간 독서 결산을 빨랑 마무리하고, 베스트 선정에 대한 페이퍼를 써야 하는데.

결국 꼼수를 써야할 판이다.

항상 그렇지만 지나간 시간은 아쉽다.

12월에도 부지런히 달렸구나.