-

-

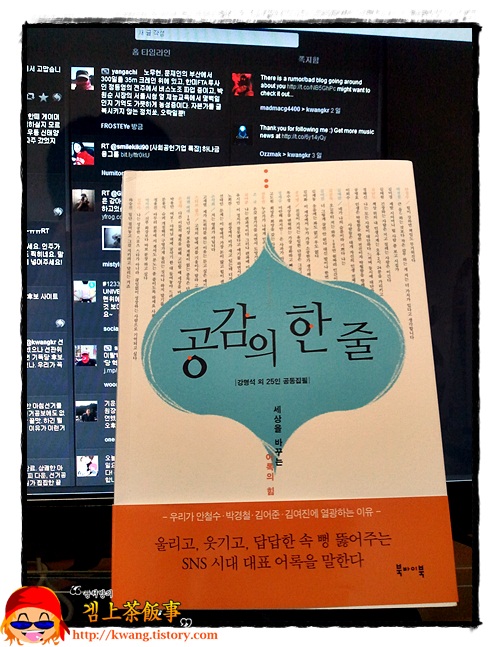

공감의 한 줄

강명석.고재열.김화성 외 지음 / 북바이북 / 2011년 10월

평점 :

절판

단문의 힘은 생각보다 강하다. 아니 엄청나다.

사람을 움직이는 힘, 그것은 구구절절한 긴 텍스트보다 언제나 단문이어왔다.

짧고 강렬한, 그래서 뇌리에 '쿡' 하고 박히는 단문의 힘은 그간 세상을 이끌고 또 바꿔왔다.

뭐, 수도 없이 들어온 '명언', '격언' 등을 생각하면 당연한 이야기.

이것은 21세기가 도래한 작금의 세상에도 마찬가지이다.

여기에 불을 붙인 것이 다름 아닌 트위터. '140자' 라는 한계를 가진, 어쩌면 이런 확장성의 시대에 이율배반적이라 느낄 수 있는 이 트위터를 통해 다시 한 번 '어록'의 시대가 왔달까.

이런 폭발적인 SNS의 시대에 힘입어, 수많은 사람들의 '어록'이 우리들에게 무언가를 던져주고, 또 움직이게 하고 있다. 수많은 신문 기사들이 여러 SNS를 뒤져가며 그들의 한 마디, 한 마디를 기사로 옮긴다는 것 자체가 참 흥미로운 현상이다.

이 책, 공감의 한 줄은 바로 이런 사람들의 '어록'을 통해, 이 시대를 움직이는 사람들, 그리고 이 시대를 움직이게 하는 한 마디에 주목한다.

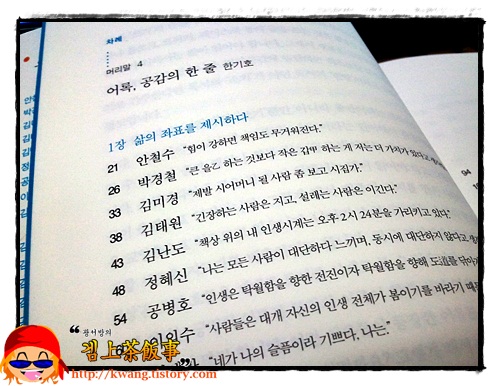

안철수, 이외수, 조국, 김제동, 진중권 등 소위 '소셜테이너'라 불릴 수 있는, 그들의 한 마디 한 마디에 사람을 움직이는 힘이 있는 사람들의 어록을 정리하고 그를 통해 그 사람을 읽고, 그가 가진 말의 힘을 정리하는 그런 책이라 할 수 있다.

나름 SNS를 자주 보고, 또 쓰는 사람 중 한 명으로서도 이렇게 많은 사람들이 트위터 등을 통해 수많은 사람들에게 영향을 주고 있고, 또 내가 뉴스로 보았던 그 사람들의 이야기가 SNS를 통해 먼저 퍼졌던 경우가 생각보다 더 많다는 점 등에서 새삼 놀랐다. 하물며 그 간단한 몇 마디 말의 힘에 또 다시 놀라기도 했고.

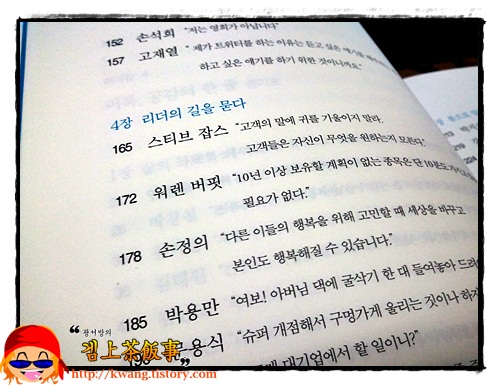

물론, 단문 혹은 어록이라 하더라도 무조건 SNS에서만 강한 것이 아니기에 스티브 잡스나 워렌 버핏처럼 SNS에서보다는 직접 한 연설이나, 평소에 갖고 있던 좌우명을 다루고 있는 경우도 꽤 있다.

뭐, SNS나 연설, 혹은 그의 책에서 등이 매체의 차이일 뿐, 실질적인 말의 힘 자체는 차이가 없기 때문에 그 자체의 매럭은 덜하지 않고.

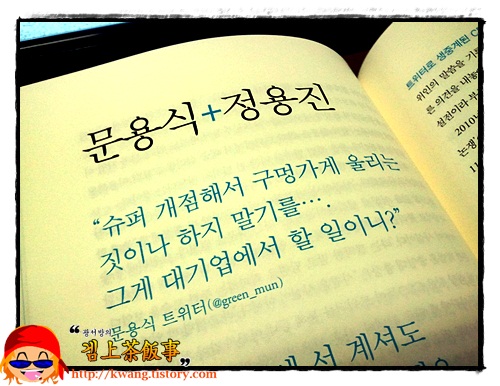

재미있는 것은, 그저 명사들의 SNS나 책 등 뿐 아니라, 약간은 눈살을 찌뿌릴 수도 있는 몇몇 유명인들의 논쟁 등도 다루고 있다는 점이다. 그저 '이 분이 이런 말을 했는데, 너무 훌륭하다!' 라는 그런 식의 격언집이라기보다, 좋은 어록은 좋은 어록으로 정리하고 있지만, 어떤 사람의 이야기는 이래서 문제가 있다는 비판이라든지(가카의 이야기도 나온다), 굳이 하지 않아도 될만한 유명인들의 다툼을 정리하는 등 좀 더 다양한 의미의 '어록'이 실려 있기도 하다.

이 시대의 입맛에 맞게.... 라는 느낌?

처음 이 책의 저자를 살펴봤을 때의 반응은 '이렇게 많은 사람이 공저를 하는 경우도 있나?' 였다.

무려 26인이 공동집필을 한 것.

책의 성격을 고려하고 보니 이해가 되긴 한다. 40인이 넘는 명사들의 어록을 정리하는 그런 책이기에 다양한 사람들, 북칼럼니스트부터 기자, 출판인, 비평가 등의 사람들이 자기가 잘 알거나 혹은 자신의 전문 분야인 사람들의 '어록', 그리고 그 사람의 짧은 인생을 설명하는 스타일의 책이다.

그런 스타일이기에, 책 자체가 상당히 흥미롭다.

나 자신의 주위에 있는 이야기, 현 시점에서 관심이 갈 만한 이슈나 혹은 사람들에 대해서 다양하게 알 수 있으면서도, 그 사람들이 남긴 말 한 마디, 한 마디. 특히 그의 '어록'이라 불릴 수 있을 만큼이나 굵직하고 뻐근한 느낌이 드는 그런 말, 말, 말 들을 소개하면서 동시에 그 사람의 인생들을 소개하기 때문에,

이 말이 왜 나오게 되었는지 하는 사회적 배경이나 그 사람의 됨됨이 등을 쉽게 이해하면서 공감하게 된다는 점이 좋다.

사실 공감 없는 단어의 나열은, 아무리 훌륭한 문구나 미사여구, 혹은 그럴듯함을 갖고 있다 하더라도 그 여운이 적다. 그 말이 바로 '나에게 던진 말'이라는 느낌을 받게 되어야만 그 말은 빛을 발하는 것일 터.

그런 의미에서 이 책의 가치 역시 생겨난다. 이 책 속의 '어록'에는 수십년 수백년을 묵으면서 그 가치가 증명된 그런 '명언'이 가진 그런 무게는 없을지 모르겠다. 하지만 바로 우리들에게 이 빛을 전달해줄 수 있기에 묵직함을 던져주는 그런 책이다.

그렇기에 책 제목이 바로 '공감의 한 줄' 아니겠는가.