작년 미국 여행때 많은 미술관을 여행하면서 느낀건데, 미술 책에서만 보았던 유명한 세계적인 화가들의 유명한 컬렉션 앞에서 무엇을 어찌 감상 해야 할 지 모르는 무지랭이가 그저 멀뚱멀뚱 서서 영어로 된 설명과 씨름하는 것은 조금 아쉬운 일이었다. 가이드를 따라 다녀 보기도 했지만 작품 자체 보다는 작품 자체의 상품성과 소장과 구입 배경, 잘해야 작가의 생애나 그림에 따른 일화 정도이고, 여러 사람들이 한꺼번에 몰려다니려니 제대로된 감상이 힘들었다.

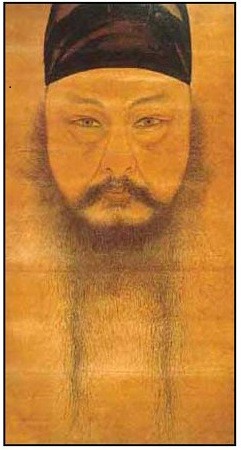

집에도 그림 감상책들은 많이 있지만, 손철주의 신간 소식은 반가왔다. 얼마 전, 해남 윤씨 박물관에서 고산 윤산도와 윤씨 가문의 그림 작품들을 감상할 때 무척이나 강렬한 인상을 받았던 윤두서의 자화상이 실려있고, 저자 손철주 이름을 바다의 기별에서 접한 터였다.

그림을 설명하는 손철주에 입담은 그림에 대한 이해를 돕고, 재치있는 문체와 풍부한 어휘의 사용은 색다른 재미를 준다.

'한 조각 꽃잎이 날려도 봄은 깎이는데 / 바람에 만 점 흩날리니 진정 시름겹구나' 시구로이 뭐 더할 나위없이 절창인데 되내어요 보면 어떤가 낫살 든 자의 엄살기가 슬며시 묻어난다. 송나라 무진 왕인섭의 토로는 더 안쓰럽다. 땅을 쓸고 '꽃 떨어지기를 기다리는 건 /그 꽃잎 먼지 묻을까 애처로워서라네 아끼는 마음도 유만부동 이 정도면 속이 간지러워진다.

멀쩡한 사내들이 왜 봄날의 꽃 앞에서 앓는 소리를 해댈까. 아무려나 다 봄이 짧은 탓인데 어쩌겠는가 봄은 짧아서 황홀하고 황홀해서 혹 간다. 꽃인들 다르랴 열흘 붉기가 어려울 때 꽃은 서글프게 아름답다. 꽃구경에는 남녀 안 따진다. 그린이는 조선 후기를 살다가 쓰나 남은 인적이 드문 이유 신이다 그는 촉촉한부터래 맑은 색감을 잘 우려낸 화가다 몸은 곧 가고 꽃은 시진다 우짜라고 꽃 향기 나는 친구가 그립다명 서둘러 불러야 한다.

포동춘지 라는 그림과 함께 어울어진 글. 그림과 글이 이렇게 멋들어지게 어울린다면 책도 하나의 예술인 거다.

군데군데 약간의 교양(?) 코너도 있다. 동양은 산수화의 세력이 강하고 서양은 인물화의 역사가 길다고 한다. 손철주는 서양의 그림에서 인물은 크고 자연은 작은 반면 동양화는 반대로 자연이 크고 인물이 작은 경향을 '동양은 자연을 받들어 모셨고, 서양은 자연을 데리다 썼다'고 해석하고 있다. 또한 수묵에 존재하는 먹색 또는 먹빛이라는 용어를 수묵의 색깔을 예를 들며, 수묵에 있는 여섯 가지의 기본 색 즉, 그린 것과 그리지 않은 흑백, 진한 것과 옅은 것을 구분하는 농담, 촉촉한 것과 마른 것의 차이인 윤갈로 구분했다. 빨주노초파남보만이 색깔이 아니며, 흑백과 농담과 윤갈의 마티에르를 정서적 색채로 치환하고 우려낼 줄 아는 민족만이 수묵의 묘미를 알아챈다며 수묵화를 사랑해온 우리 선조들과 수묵화를 동시에 예찬한다. 수묵은 회화에서 채색의 상대적 개념이고, 사물의 거죽보다는 사물의 뜻을 그리는 방법이며, 그 지향성 중 몇 번의 붓질로 대상의 본질을 잡아내는 감필화와 같은 단순과 담백의 경지에 대해 이야기하며 회화 예술을 민족성의 철학과 연결시킨다.

<귀어도>에서는 사이좋은 관계를 넘어 스스로 자연이 된 존재가 보인다. 여기서 정작 놀라운 것은 화푹에 감도는 저 습윤한 기운이다. 물기가 느껴져 축축하고도 미끄러운 감촉 말이다. 어쩌면 저토록 흥건한 먹색이 우러났을까.

빗물이 뚝뚝 떨어질 것 같은 축축한 귀어도와 갓을 쓰고 낛시대를 어깨에 걸고 비를 맞으며 돌아가는 나그네. 노래 가사 같은 풍경, 손철주의 언어적 변주와 작은 그림이한 장이 주는 감성적 터치에 탄성 나온다.

책에 실린 그림은 약 80여개 안팎이고, 대개 18세기에서 19세기에 그려진 작품들이다. 1부와 2부는 인물화, 3부는 풍속화, 4부는 산수화로 대략적인 분류가 되어 있지만, 그림의 종류에 따른 분류라기 보다는 작가의 주제에 따른 분류라고 보여진다. 풍속화 속에 인물이 있고, 산수화 속에 인물이 있고, 인물화 속에 풍경이 있고 서로 서로 딱히 분류할 수 없게 조화를 이룬다.

선조들의 그림에는 그린 이가 전하고자 하는 뜻이 있고, 그 뜻을 알알이 글자로 새겨넣었다. 한자 까막눈인 나에게 그림 속의 한자는 글자가 아니라 그림이다. 문맹에서 벗어날 생각은 않고, 그저 피할 궁리만 했던 학생시절의 나태함을 평생토록 이고 지고 사는 그림 속의 한자 풀이는 구세주다(아이들에겐 빡치게 공부를 시켜야 한다. 평생 고생할 줄 지들은 아직 모르니까)

이 책을 읽는 동안에는 행복하다. 복잡한 현실을 잊고, 선조들의 정신 세계속을 유영하듯 그림에 한참동안 빠져있다 나오면, 다시 또 손철주의 입담이 재즈 음악같은 변주로 색다른 풍부한 감상적 세계를 인도한다.