<나니아 연대기> 등 영화 원작소설 여러 편

<타임> 선정 _ 1923년 이후 영문소설

|

| <동물농장> | |

|

| <스노우 크래쉬> | |

미국의 시사주간지 <타임>이 창간해인 1923년부터 현재까지 출간된 영문소설 베스트 100선을 선정했다. 두명의 <타임> 도서평론가 레브 그로스먼과 리처드 라카요가 뽑은 리스트는 일견 <랜덤하우스>가 선정한 ‘20세기 영문소설 100권’과 절반 이상이 겹치는 정석 리스트로 보인다. 독서광의 서재에서 발견될 만한 대부분의 20세기 문학의 주연들, 조지 오웰, 토머스 핀천, 그레이엄 그린, 존 스타인벡, 버지니아 울프, J. D. 샐린저가 골고루 자리를 잡고 있다. 하지만 그런 가운데 순수문학 추종자들이 코끝을 찡그릴 만한 작품들이 종종 눈에 띄는 것도 흥미롭다. <사자와 마녀와 옷장(나니아 연대기)>과 <반지의 제왕>은 판타지 팬들을, <추운 나라에서 돌아온 스파이>는 첩보물 팬들을 안심시켜줄 선택이고, 필립 K. 딕의 <유빅>, 토머스 핀천의 <중력의 무지개>, 커트 보네거트의 <제5도살장>은 소외받은 SF팬들을 조금은 위안해줄 듯하다. 게다가 두 평론가 중 한명은 ‘사이버펑크 SF’의 팬임에 틀림없다. 윌리엄 깁슨의 <뉴로맨서>와 닐 스티븐슨의 <스노우 크래쉬>가 당당하게 리스트에 이름을 새기고 있을 만한 20세기 문학 리스트는 처음이 아닐까. <타임>이 알란 무어와 데이브 깁슨스의 그래픽 노블 <와치멘>을 선택한 것은 (좋은 의미에서) 놀랄 노자다. <딜리버런스> <캐치-22> <파리대왕> <제5도살장> 등 영화로 만들어진 작품이 많은 것도 특징. 두명의 문학평론가들은 리스트가 나간 뒤 독자들에게서 수많은 항의메일을 받아야만 했는데, 대부분이 “멍청하고 애처로운 벌레 같은 놈들! 어떻게 ****(독자가 책명은 알아서 채우시라)를 빼놓을 수가 있어!”라는 식이었다고. 하지만 제임스 조이스의 <율리시즈>가 빠진 것에 대해서는 더이상 항의메일을 보내지 말라는 부탁이다. <율리시즈>는 <타임>이 창간하기 1년 전인 1922년에 나왔으니까. 규칙은 규칙이다.

영문소설 BEST 50

<오기 마치의 모험> The Adventures of Augie March 솔 벨로

<모두가 왕의 부하들> All the King’s Men 로버트 펜 워런

<미국의 비극> An American Tragedy 시어도어 드레이서

<동물농장> Animal Farm 조지 오웰

<안녕하세요 하느님? 저 마거릿이에요> Are You There God? It’s Me, Margaret 주디 블룸

<와치멘> Watchmen 알란 무어, 데이브 깁슨스

<베를린 이야기> The Berlin Stories 크리스토퍼 이셔우드

<빅 슬립> The Big Sleep 레이먼드 챈들러

<옥스포드의 떠돌이들> Brideshead Revisited 에블린 워

<캐치-22> Catch-22 조셉 헬러

<호밀밭의 파수꾼> The Catcher in the Rye J. D. 샐린저

<시계태엽 오렌지> A Clockwork Orange 앤서니 버제스

<마음의 죽음> The Death of the Heart 엘리자베스 보웬

<딜리버런스> Deliverance 제임스 딕키

<프랑스 중위의 여자> The French Lieutenant’s Woman 존 파울즈

<바람과 함께 사라지다> Gone With the Wind 마거릿 미첼

<분노의 포도> The Grapes of Wrath 존 스타인백

<중력의 무지개> Gravity's Rainbow 토머스 핀천

<위대한 개츠비> The Great Gatsby F. 스콧 피츠제럴드

<한줌의 흙> A Handful of Dust 이블린 워

<마음은 외로운 사냥꾼> The Heart Is A Lonely Hunter 카슨 매컬러스

<사건의 핵심> The Heart of the Matter 그레이엄 그린

<나, 클로디어스> I, Claudius 로버트 그레이브스

<8월의 빛> Light in August 윌리엄 포크너

<사자와 마녀와 옷장(나니아 연대기)> The Lion, The Witch and the Wardrobe C. S. 루이스

<롤리타> Lolita 블라디미르 나보코프

<파리 대왕> Lord of the Flies 윌리엄 골딩

<반지의 제왕> The Lord of the Rings J. R. R. 톨킨

<한 밤의 아이들> Midnight’s Children 샐먼 루시디

<벌거벗은 점심> Naked Lunch 윌리엄 버로스

<검둥이 소년> Native Son 리처드 라이트

<뉴로맨서> Neuromancer 윌리엄 깁슨

<1984년> 1984 조지 오웰

<길 위에서> On the Road 잭 케루악

<뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새> One Flew Over the Cuckoo’s Nest 켄 케시

<인도로 가는 길> A Passage to India E. M. 포스터

<느릅나무 밑에서의 수업> The Prime of Miss Jean Brodie 뮤리엘 스파크

<달려라 토끼> Rabbit, Run 존 업다이크

<랙타임> Ragtime E. L. 닥터로우

<쉘터링 스카이(마지막 사랑)> The Sheltering Sky 폴 바울즈

<제5도살장> Slaughterhouse-Five 커트 보네거트

<스노우 크래쉬> Snow Crash 닐 스티븐슨

<음향과 분노> The Sound and the Fury 윌리엄 포크너

<추운 나라에서 돌아온 스파이> The Spy Who Came in From the Cold 존 르 카레

<태양은 또다시 떠오른다> The Sun Also Rises 어니스트 헤밍웨이

<앵무새 죽이기> To Kill a Mockingbird 하퍼 리

<등대로> To the Lighthouse 버지니아 울프

<북회귀선> Tropic of Cancer 헨리 밀러

<유빅> Ubik 필립 K. 딕

<그물을 헤치고> Under the Net 아이리스 머독

특별히 삭제를 요구할 만한 작품이 있는지는 의문. 솔직해지자면, 리스트에 올라 있는 대부분의 소설을 뒷방 서재에 모조리 구비하고 있는 독서 마니악이 아니라면, 어떤 작품을 삭제해야 할지 감이 안 서는 것도 사실일 것이다. 물론 <뉴로맨서>와 <스노우 크래쉬> 둘 중 한 가지만 선택했어도 나쁘지는 않았을 듯.

레이먼드 챈들러의 <빅 슬립>은 보이는데 왜 대시엘 해밋의 <말타의 매>는 찾아볼 수 없는 걸까. 사이버펑크 SF에 대한 애정은 아름답지만, 뉴웨이브 SF의 거장인 어슐러 르 귄, JG 발라드의 이름이 빠진 것은 좀 게으른 처사다. 스티븐 킹을 리스트에 넣기가 겸연쩍었다면 <어둠 속에서 속삭이는 자> 같은 H. P. 러브크래프트의 걸작을 하나 정도는 리스트에 추가할 수도 있지 않았을까. 1923년 이후라는 제한 때문에 22년작인 제임스 조이스의 <율리시즈>가 빠진 것은 여전히 애석한 일. 참, <해리 포터>가 없다고 칭얼거리지는 말자. 이미 <해리 포터>는 리스트에 올라 있는 모든 책의 판매량과 맞먹을 정도의 부수를 팔아치웠지 않은가. |

26년을 함께해 온 친구 ‘건담’

<아니멕스> <브루투스> <츠타야 온라인> 선정 _ 아니메

|

| <기동전사 건담> | |

모두 18만7373명의 투표로 선정된 ‘아니메 베스트 100’은 한국인에게도 익숙한 아니메(일본 애니메이션)의 걸작들로 가득한 리스트다. 물론 모두가 예상했듯이 1위는 1979년 방영된 <기동전사 건담>이 차지했다. 후속편인 <기동전사 Z건담> 역시 27위에 올라 있고, 100위권까지 살펴본다면, <신기동전기 건담W>가 52위, <기동전사 ZZ건담>이 86위에 올라 있다. 기동전사를 향한 일본인들의 애정이 듬뿍 묻어나는 리스트가 아닐 수 없다. 38위에 오른 건담의 라이벌 <초시공요새 마크로스>의 팬들에게는 조금 애석한 일. 미야자키 하야오의 이름은 언제나처럼 오롯하다. 그가 감독했거나 제작에 참여한 작품만 모두 8편이 50위권에 이름을 올렸다(6위 <알프스의 소녀 하이디>, 16위 <바람계곡의 나우시카>, 18위 <이웃집 토토로>, 21위 <미래소년 코난>, 22위 <플란다스의 개>, 23위 <천공의 성 라퓨타>, 36위 <루팡 3세 카리오스토로의 성>, 50위 <모노노케 히메>). 상위권을 잘 살펴보자면 <루팡 3세> <도라에몽> <드래곤 볼> 등 캐릭터의 힘이 강한 작품들에 표가 몰린 것도 주목할 만한 특징. 다소 낯선 9위의 <거인의 별>은 일본에서 야구 아니메 열풍을 불러일으킨 작품이다. 이처럼 70∼80년대 아니메 걸작들이 우위를 점하고 있는 상위 50위권 중에서도 눈에 띄는 최근작이라면, 7위의 <신세기 에반게리온>, 20위의 <이니셜 D>, 26위의 <유☆유☆백서>, 35위의 <원피스>, 39위의 <슬램 덩크>, 43위의 <떠돌이 켄신>, 48위의 <카우보이 비밥> 등이 있다. 지금의 30대들에게는 어린 시절 한국 애니메이션으로 둔갑해 방영되었던 70년대 아니메의 걸작들을 찾아내는 재미도 솔솔한, 한 작품도 빼놓을 수 없는 필견(!)의 리스트가 아닐 수 없다.

|

| <도라에몽> | |

|

| <도전자 허리케인> | |

아니메 BEST 50

1. <기동전사 건담> 機動戰士ガンダム

2. <루팡 3세> ルパン三世

3. <도라에몽> ドラえもん

4. <드래곤 볼> ドラゴンボ-ル

5. <우주전함 야마토> 宇宙戰艦ヤマト

6. <알프스의 소녀 하이디> アルプスの少女ハイジ

7. <신세기 에반게리온> 新世紀エヴァンゲリオン

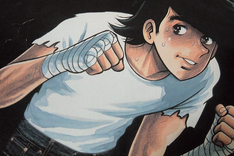

8. <내일의 죠/도전자 허리케인> あしたのジョ-

9. <거인의 별> 巨人の星

10. <명탐정 코난> 名探偵コナン

11. <드래곤 볼 Z> ドラゴンボ-ルZ

12. <사자에상> サザエさん

13. <마루코는 아홉살> ちびまる子ちゃん

14. <은하철도 999> 銀河鐵道999

15. <캔디 캔디> キャンディ·キャンディ

16. <바람계곡의 나우시카> 風の谷のナウシカ

17. <터치> タッチ

18. <이웃집 토토로> となりのトトロ

19. <북두신권> 北斗の拳

20. <이니셜 D> イニシャル D

21. <미래소년 코난> 未來少年コナン

22. <플란다스의 개> フランダ-スの犬

23. <천공의 성 라퓨타> 天空の城ラピュタ

24. <우주소년 아톰> 鐵腕アトム

25. <우루세이 야쯔라/시끌별 녀석들> うる星やつら

26. <유☆유☆백서> 幽☆遊☆白書

27. <기동전사 Z건담> 機動戰士Zガンダム

28. <포켓 몬스터> ポケットモンスタ-

29. <베르사이유의 장미> ベルサイユのばら

30. <시티 헌터> シティ-ハンタ-

31. <데빌맨> デビルマン

32. <마징가 Z> マジンガ-Z

33. <에이스를 노려라!> エ-スをねらえ!

34. <크레용 신짱/짱구는 못말려> クレヨンしんちゃん

35. <원피스> ONE PIECE

36. <루팡 3세 카리오스토로의 성> ルパン三世カリオストロの城

37. <근육맨> キン肉マン

38. <초시공요새 마크로스> 超時空要塞マクロス

39. <슬램 덩크> SLAM DUNK

40. <타이거 마스크> タイガ-マスク

41. <과학닌자대 갓차맨/독수리 오형제> 科學忍者隊 ガッチャマン

42. <날아라 호빵맨> それいけ!アンパンマン

43. <바람의 검심> るろうに劍心

44. <바벨 2세> バビル2世

45. <아키라> AKIRA

46. <카드캡터 체리> カ-ドキャプタ-さくら

47. <엄마찾아 삼만리> 母をたずねて三千里

48. <카우보이 비밥> カウボ-イビバップ

49. <미국너구리 라즈칼> あらいぐまラスカル

50. <모노노케 히메> もののけ姬

20만명에 가까운 다양한 나이의 일본인들이 투표로 뽑은, 아니메 역사를 모두 끌어안은 50편이다. 순위에 불만을 가질지언정 들어내라고 호통칠 만한 작품이 있을 리 없다, 는 건 지나친 겸손이고, <이니셜 D>와 <원피스> 같은 최근작은 30년 뒤의 리스트를 위해 아껴두어도 좋을 듯.

비록 <리본의 기사>나 <정글대제> 같은 데즈카 오사무의 작품들이 하위 50위권에 몰려 있기는 하지만, 그의 최고 걸작인 <불새>가 빠진 것은 조금 의아하다. 데자키 오사무는 <내일의 죠>라는 걸작을 상위권에 올려두었지만 실망스럽게도 <보물섬>이 온데간데없고, 린 타로와 마쓰모토 레이지의 <천년여왕>도 자취를 감추었다. ‘건담’의 창시자인 도미노 요시유키의 숨겨진 걸작 <거신전설 이데온>과 <전투메카 자붕글>을 기대했던 아니메 팬이라면 조금 실망할 리스트. 물론 일본에서는 전혀 대중적인 인기가 없는 오시이 마모루의 이름을 애써 찾는 것은 헛된 노력이 될 터이다. 참, 대체 <호호 아줌마>와 <개구리 소년 왕눈이>는 어디에 있는 걸까. |