하루키의 단편집이 비슷한 시기에 두 권 출간되었다. 기존 2006년에 출간되었던 버전의 개정판인 <도쿄기담집>과 9년 만에 출간되는 신작 <여자없는 남자들>이다. 하루키의 장편만큼이나 단편을 사랑하기에 두 권 모두 서둘러 읽어보았는데, 개인적으로는 <도쿄기담집>에 마음이 조금 더 간다. 조금 더 초기의 하루키 색채가 짙고, 조금 더 공감하고 싶어지는 분위기이고, 조금 더 풋풋하면서도 익숙하다고 할까. 이상하게도 하루키의 작품을 읽을 때마다 느끼는 것은 어라, 이거 '나'의 이야기인데... 싶은 그런 멜랑콜리한 감정이 들면서 과거에 묻어두었던 기억이 생생하게 떠오르게 만든다는 것이다. 2014년 서울에 살고 있는 나와 먼 일본에 살고 있는 하루키 작가 사이에 나이의 폭 만큼이나 그 어떤 공통점이나 교집합도 없으면서 말이다. 대부분의 소설은 독자들에게 '나'의 이야기이거나, '남'의 이야기이거나 둘 중에 하나 일 것이다. 그런데 나는 가끔 하루키의 책 속에서 과거의 나를 대면하게 되는 순간을 맞이하곤 한다. 담백한 어투, 느긋한 목소리, 군더더기 없는 문장을 읽으면서, 마음이 덜컹거리기 시작하는 것이다. 마치 기차를 타고 가는 것처럼 마음이 흔들리더니, 잊고 있었던 누군가가 저 멀리 기억 속에서 꿈틀거리며 떠오르는 식이다. 그래서 나는 그의 책을 몇 페이지 읽다가 가슴이 철렁 내려 앉게 되는 경험을 몇 번 하곤 했는데, 그 특별함이 좋아서 하루키의 단편을 즐겨 읽곤 한다.

<도쿄기담집>에는 총 다섯 편의 작품이 실려 있다. '기담집'이라는 제목처럼 기이하고, 신기한 일에 대해서 각각의 색깔로 수록되어 있어 매력이 있었지만, 개인적으로는 <어디가 됐든 그것이 발견될 것 같은 장소에>라는 작품이 가장 인상적이었다. 여기 실린 다섯 편의 작품이 모두 3인칭으로 쓰여 진데 비해 이 작품만 1인칭으로 쓰여져있다. 하루키는 <해변의 카프카>이전에는 계속 1인칭 시점을 고수했었고, 실제로 그는 3인칭으로 글을 쓸 때는 작중인물을 내려다보는 불편함이 있다고 토로한 적이 있다. 그는 인물들과 같은 시점에서 이야기를 들려주는 것을 더 좋아하는 것이다.

26층과 24층 사이의 계단을 세 차례 왕복했다. 처음에는 평균적인 보행 속도로, 그 다음 두 번은 천천히 주의 깊게 주위를 관찰하면서, 의식을 집중하여 어떤 사소한 것도 놓치지 않도록 했다. 거의 눈도 깜빡 거리지 않았을 정도다. 모든 사건은 뒤에 흔적을 남긴다. 그 흔적을 찾아내는 게 내가 가장 먼저 해야 할 일이다.

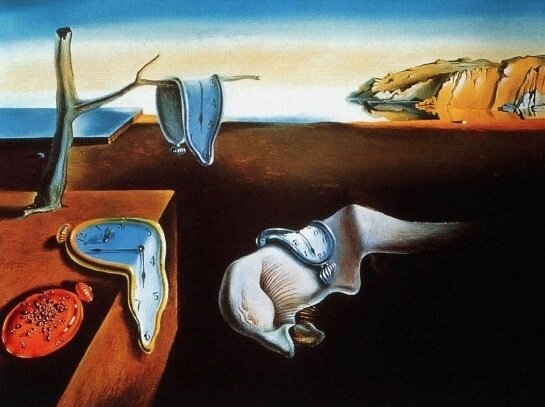

이 작품은 누군가에게, 어느 시점동안 시간이 멈춘 상태를 그리고 있다고 하겠다. 살바도르 달리의 <기억의 지속>에서 처럼 녹아 흘러내리는 시계는 현실 세계에서 벗어나고 싶은, 그것을 멈춰버리고 싶은 숨겨진 욕망일 수 있다는 것이다. 고장난 시계처럼 멈춰버린 시간. 26층과 24층 사이의 계단. 그러니까 갑자기 공중으로 사라져 버리지 않는 한, 없어질 수가 없는 밀폐된 공간 속에서 대체 그는 어디로 간 걸까?

탐정이 여성 의뢰인을 만나 실종된 사람을 찾아 다니는 것이 주요 스토리이다. 우선 여성 의뢰인의 이야기를 들어보자면, 시아버지가 삼 년 전에 전차에 치여 돌아가신 뒤, 시어머니는 불안신경증에 걸린다. 특히나 시아버지가 돌아가신 비가 내리는 날에는 증세가 심해지곤 한다. 시어머니는 그들 부부가 살고 있는 맨션의 다른 층으로 이사를 오시는데 (부부는 26층, 시어머니는 24층), 그래서 불안신경증세가 생길 때마다 그들이 내려가서 진정시켜 드리곤 했다고 한다. 증권회사에 다니는 남편은 사건 당일, 골프를 치러 갈 예정이었으나 비가 오는 덕분에 취소되어 집에 있었다. 일요일 오전, 어머니에게 숨이 잘 쉬어지지 않고 현기증이 난다고 전화가 왔고, 남편은 아래층으로 내려가면서 오래 걸리지 않을 테니 아침 식사를 준비해달라고 아내에게 말한다. 이십 오분 뒤에 남편에게서 전화가 와 어머니가 안정되셨으니 지금 계단으로 가겠다고, 배가 고프다고 한다. 아내는 팬케이크를 굽고, 베이컨을 볶으며 아침 식사를 준비했지만 아무리 기다려도 남편이 오지 않았다는 것이다. 시어머니 집에 전화했더니 한참 전에 돌아갔다는 얘기만 하시고, 남편은 아무 소식도 없이 그저 연기처럼 사라져버린 것이다. 평소에도 비좁은 곳에 밀폐되는 걸 참을 수 없어했던 남편은 엘리베이터를 일절 사용하지 않았기에, 그러니까 그는 24층과 26층 사이의 계단 중간에서 흔적도 없이 자취를 감춰버린 것이다. 지갑도 면허증도 신용카드도 시계도 없이 맨손으로 어머니 집에 갔었던 남편인데 갑자기 가출을 할 리도 없고 말이다.

가끔 그런 적이 있다. 매일매일을 부지런히, 성실하고 꼼꼼하게 살아가고 있다고 생각했는데, 어느 순간 뒤 돌아보니 어느 한 시기의 기억에 구멍이 나 있는 것이다. 어라, 내가 그때 뭘 했었지? 내가 그 시간에 분명히 무슨 생각을 했었는데.. 하고 말이다. 내가 누군가를 만나고, 무엇을 하고, 어떤 생각을 했었는지를 아무리 떠올리려고 해봐도 그저 그 시기의 기억에만 무슨 문제라도 생긴 것처럼 텅 비어 있는 것이다. 그 시기 전의 기억과, 후의 기억은 생생한데도. 어쩌면 인간이 스스로에게 부여한 면책특권으로 기분이 나빴거나 좋지 않았던 기억들을 애써 지우려고 하는 본능 탓일 수도 있고, 그저 불가사의하고 기묘하지만 종종 삶에서 벌어지곤 하는 사고 같은 것일 수도 있다. 하지만 분명한 것은 누구나 별다른 이유 없이 생에서 그저 사라지고 싶다는 생각이 드는 순간이 있다는 것이고, 비록 초현실적인 사건은 상상 속에서만 벌어지는 것이 당연하겠지만 불가사의한 우리의 생은 가끔 그런 걸 허용하기도 한다는 것이다.

현실 세계에 잘 돌아오셨습니다.

불안신경증의 어머님과 아이스피크 같은 하이힐의 부인과 메릴린치로 둘러싸인 아름다운 삼각형의 세계에.

탐정이 26층과 24층 사이를 샅샅이 뒤지면서, 계단을 지나가는 이웃들과 말을 나누는 동안 의뢰인에게서 남편을 찾았다고 연락이 온다. 센다이 역 대합실 벤치에서 자고 있는 걸 경찰이 데려와 보호 중이라고. 이상한 건 돈 한 푼 없이 어떻게 센다이까지 갔는지, 이십 일 동안 어디서 뭘 했는지, 본인도 전혀 생각나지 않는다고. 그러니까 이십 일 동안의 기억이 소멸된 채로 돌아온 것이다. 이유는 알 수 없지만, 무엇보다 남편이 건강하게 돌아온 것이 가장 중요하다는 의뢰인과의 통화를 마무리하는 탐정은 사실 아무 것도 한 것이 없는 것과 같지만, 무엇이라도 한 것처럼 느껴진다. 개인적으로 어떤 일정한 방식으로 사라진 사람을 찾는 일에 관심이 있다는 탐정의 정체 또한 미스터리 하지만 '어디가 됐든 그것이 발견될 것 같은 장소에서.. 무엇이 되었든 어떤 것을 찾아 다닐' 거라는 그가 어쩐지 하루키 자신처럼 느껴지기도 한다. 불가사의하고 기묘해서, 전혀 실제로 벌어질 것 같지 않은 이야기들이지만, 읽다 보면 언젠가 나에게도 일어날지 모르겠다고 마음이 움직이고 만다.