-

-

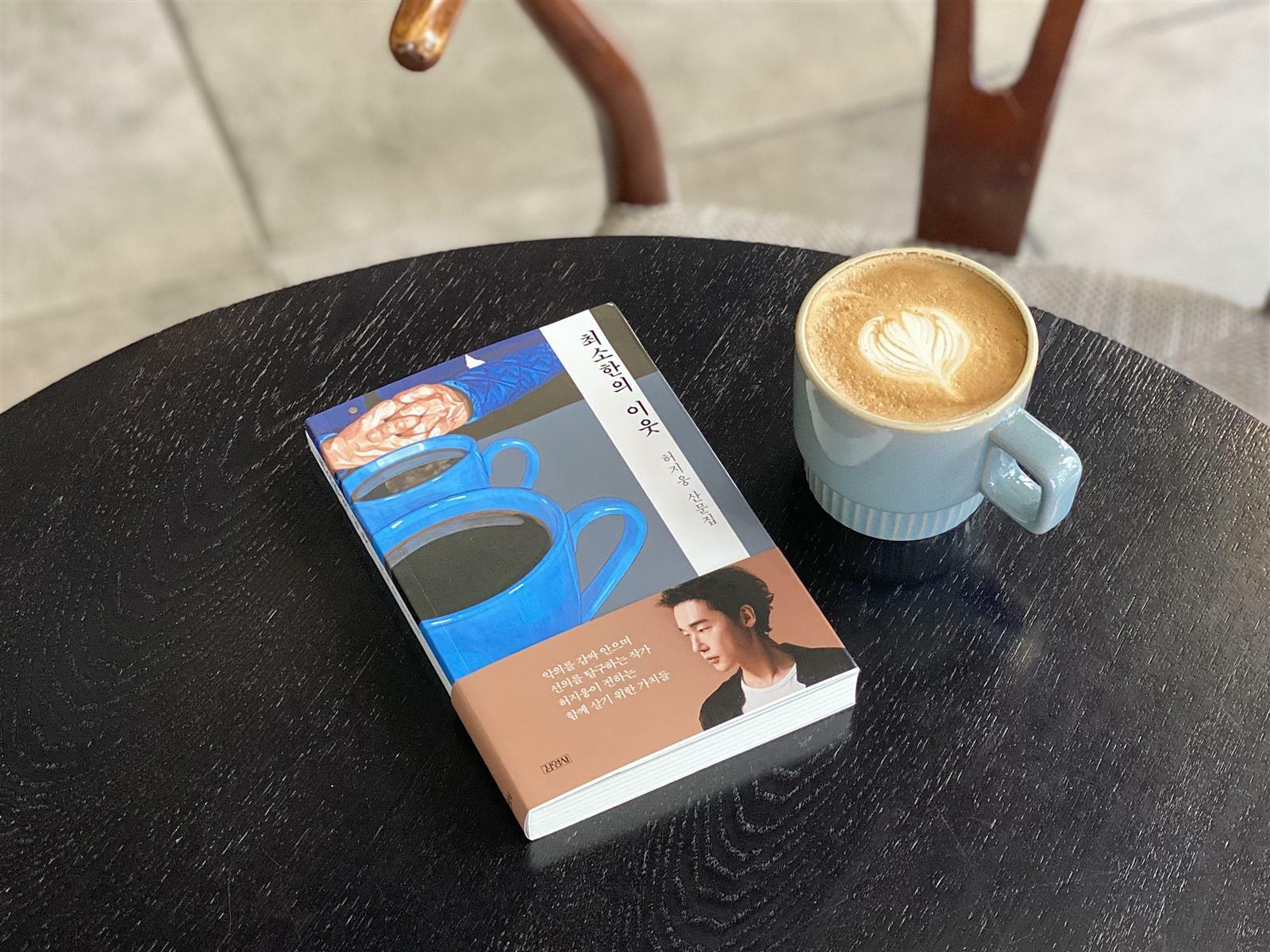

최소한의 이웃 - 허지웅 산문집

허지웅 지음 / 김영사 / 2022년 8월

평점 :

그럼에도 나와 생각이 다른 사람들의 의견에 여유와 관용, 무엇보다 유머를 가지고 대응할 줄 아는 모습이 너무나 드물고 귀했습니다. 더불어 살아간다는 마음이 거창한 게 아닐 겁니다. 꼭 친구가 되어야 할 필요도 없고 같은 편이나 가족이되어야 할 필요도 없습니다. 그저 내가 이해받고 싶은만큼 남을 이해하는 태도, 그게 더불어 살아간다는 마음의 전모가 아닐까 생각해보았습니다. p.128

방송인, 영화평론가, 작가인 허지웅은 혈액암의 일종인 악성림프종으로 2년 간의 암 투병을 마치고 다시 돌아와 <살고 싶다는 농담>이라는 책을 썼었다. 죽음과의 사투 끝에 삶으로 돌아온 그가 힘겨운 현실에 시름하는 사람들에게 들려주는 단단한 조언과 오늘도 버티는 삶을 살아내고 있는 모든 이들을 위한 따뜻한 위로가 인상적이었던 기억이 난다. 그리고 2년, 코로나19의 살풍경이 시작될 때부터 거리두기를 중단한 현재까지 보고 듣고 읽고 만난 세상을 담은 신간을 펴냈다. 전작이 생사를 오가는 시련을 겪어낸 자신의 일상에서 비롯되어 삶의 바닥에서도 괜찮다고 버티라는 조언을 건넸었다면, 이번 신작은 '지금 여기 공동체의 이웃'에 대해서 이야기한다.

팬데믹으로 인해 사람과 사람 사이의 벽이 더 높아졌고 두꺼워졌다는 것은 모두가 알 것이다. 물론 '거리두기'가 시행되기 전에도, 이웃들 간의 불신으로 인한 사건 사고가 끊이지 않았긴 하지만 말이다. 도시의 풍경은 점점 삭막해지고, 우리는 바로 옆 집에 사는 사람이 누구인지 조차 모르는 채로 일상을 살고 있다. 이웃간의 왕래라는 말은 먼 옛날의 이야기가 되어 버린지 오래다. 하지만 우리가 잊어 버린 '더불어 살아간다는 마음'이야말로 지금 같은 시기에 모두에게 꼭 필요한 것이 아닌가 생각해 본다. 작가는 바로 그 더불어 살아간다는 마음이 거창한 게 아니라고 말한다. 꼭 친구가 되어야 할 필요도 없고, 같은 편이나 가족이 되어야 할 필요도 없다고. 그저 내가 이해받고 싶은 만큼 남을 이해하는 태도만 있으면 된다고 말이다.

흑역사를 아예 없는 셈 치고 지워버리기보다, 우선 있는 그대로 인정하고 극복하고 대화하며 미래를 준비하자는 것입니다. 토미노의 메시지는 밝은 과거와 어두운 과거를 구별하고 그걸 다시 진짜 과거와 가짜 과거로 나누고 싶어 하는 현실의 흔한 유혹 앞에서 유독 빛을 발합니다. 어제의 우리를 미워하거나 미화하기보다, 일어난 일을 일어난 일 그대로 받아들일 수 있는 용기가 우선되어야 더 나은 내일을 도모할 수 있다는 것. 그렇다면 흑역사란 수치와 침묵의 대상이 아닌 미래에 관한 중요한 지도이자 힌트가 아닐까, 생각해보았습니다. p.230

SNS에서 누군가 올린 글을 보고 마음이 답답해졌다. 지하철에서 한 장애인이 움직이기 위해서 옆에 있던 분에게 조금 비켜달라고 말을 했는데, 그걸 보고는 거기 있던 모든 사람들이 배려가 당연한 거냐고, 장애인이 유세냐면서 화를 냈다는 거였다. 그렇다면 장애인은 사회로부터 '격리되고 분리되어 살아가야' 하는 것일까. 장애인들과 함께 더불어 살아갈 수 있어야 건강한 사회이지 않을까. 이 책에 수록된 러시즘에서 갑질 사건, 학교폭력, 의전 공화국 문제, 구급대원 폭행 문제, 비혼모 문제 등도 마찬가지이다. 원칙과 상식이 제 역할을 하지 못했을 때, 우리는 어떻게 해야 하는가. '최소한의 염치'를 가지고 인간답게 사는 것이 이렇게 어렵다.

이 책을 읽으면서 함께 더불어 살아가야 한다는 건 무엇일까, 생각해 본다. 이는 공동의 선을 위해 크고 작은 희생을 감수하여 공동체가 서로 노력하는 일이 결코 쉽지 않은 현재를 살아가는 우리 모두 한 번쯤 생각해 봐야 할 문제이기도 하다. 우리는 어쩔 수 없이 타인과 함께 더불어 살아갈 수밖에 없음에도 불구하고, 타인과 더불어 살아갈 의지도, 노력도 보이지 않는 사람들이 너무 많은 것이 현실이니 말이다. '가장 꼴 보기 싫은 이웃에게 베푼 배려가 언젠가 나를 살리는 동아줄로 돌아오리라는 지혜가 필요하다'는 작가의 말처럼 결국 서로 돕고 기대어 살 때 희망을 품을 수 있다면 좋을 것 같다. 우리는 팬데믹을 겪으며 '당연한 것들을 더 이상 당연하지 않게 생각'하게 되었다. 그러다 보니 우리가 서로의 안녕을 빌며 살기 위해서 최소한 필요한 것은 무엇일까에 대한 고민으로 자연스레 연결이 된다. 사회적 불의에 대해 모른 척 하지 않는 것, 사람과 사람 사이에서 무엇이 중요한 것인지 잊어 버리지 않고, 서로가 최소한 지켜야 할 기본과 약속을 지킬 수 있는 그런 세상이 되어야겠다.

*출판사로부터 도서를 제공받아 주관적으로 작성한 리뷰입니다.