토닥토닥 그림편지

이수동 글.그림 / 아트북스 / 2010년 12월

날씨가 너무 춥다.

추위 속에서 잠들면 죽으니까 자지 않고 깨어 있어야 하는 사람도 아닌데,

난 겨울 밤이면 쉬이 잠들지 못한다.

아들이 유치원 다닐 때였다.

그날도 지하철 역 앞 좌판에 채소들을 펼쳐놓은 할머니에게서 이런 저런 채소들을 샀었다.

할머니는 추위에 얼어 사그러든 이런저런 채소들을 사주는 내가 고마웠던지 아들을 향하여,

“고 녀석, 참 이쁘게 생겼다. 너 나랑 가서 살자.”

라고 한 마디 하셨다.

집으로 돌아온 아들은 분주히 통장과 돼지 저금통을 유치원 가방에 넣고 엄마, 아빠에게 배꼽 인사를 한다.

황당하여 말을 잇지 못하는 우리에게,

“엄마, 아빠는 나 없어도 어떻게든 한 세상 살아갈 수 있지만,

할머니는 나랑 이 돈 없으면 추운데 눈사람이 되지 않을까?"

골프채를 집어든 남편을 향하여 아들놈은 침통을 들고와서,

(그때 이연걸이 나오는 ‘키스 오브 드레곤’이라는 영화가 유행이었을때였다.)

“쉽게 한방에 끝내 줘.”

라고 하여 아무 소리도 못하게 했었다.

한 번은 새벽녘에 이런 일이 있었다.

냉동실 바스킨라빈스 스티로폼 아이스크림 통에 하얀 아이스크림 두덩이가 들어 있길래,

초코시럽 딸기시럽을 듬뿍 얹어 맛나게 먹고난 다음날 아침 아들이 대성통곡을 하는거다.

“너무 쓸쓸하고 외로워서...눈사람을 동생 삼으려고 했었는데, 냉장고가 고장났나 봐. 으엉~ㅠ.ㅠ”

아직도 그 눈사람이 내 입 속으로 들어간 건 비밀이다.

암튼, 오늘 같은 날은 모두에게 배고프지 않은 세상을 약속했던 마르크스와 레닌 옹이 생각난다.

그들은 세상을 어떻게 변화시켰을까?

빛나고 반짝이는 자본주의에 홀려서 어둠을 바라보지 못하고 사는 삶을 돌이키게 된다.

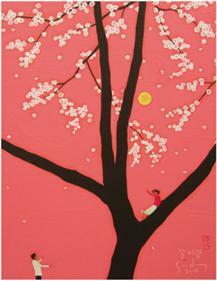

그런 의미에서 ‘이수동’의 <토닥토닥 그림편지>는 너무 예쁘다.

예쁜 것만을 그리고, 예쁜 얘기만 하는 데도 처연해서 눈물이 난다.

세월이 흐르면서 동네는 없어졌고 꽃처럼 곱던 어머니도 하늘나라에 가셨으며, 낭만 아버지도 병석에 누워 계신다. 그리고 나도 쉰이 넘었다. 하지만 골골이 몸에 밴 ‘목표를 위한 몸부림 같은 의지’는 여전히 나를 놓아주지 않는다. 그 모진 의지가 오늘의 나를 있게 한걸 알면서도 아이로니컬하게도 스스로에게 내리는 형벌처럼 느껴지기도 한다. 이제, 부디 이 악다구니 같은 의지가 약해지기를 바라면서, 부디 질 줄 아는 미덕이 생기길 바라면서, 목표라는 걸 아예 세우지도 않게 되길 바라면서, 그저 모든 이를, 모든 것을 사랑하게 되길 바라면서......이 그림책을 낸다.

(7쪽, 프롤로그 중에서)

좋은 술이 생기면 먼 길을 한걸음에 달려올 수 있는 그런 친구들을 불러서 한잔하시라. 나를 포함해 셋 정도만 되어도 인생 잘 살고 있다고 감히 말할 수 있겠다.(157쪽)

심성이 엇비슷하게 곱고,

한마디 말로도 상대에게 용기를 줄 수 있고,

엇비슷한 취미를 가지고 늙었으면 좋겠다.

해운대 포장마차 촌에 ‘갈매기13호’라는 곳이 있다.

작년에 우연히 처음 간 후로 부산에 갈 때마다 들르는 곳이 되었다.

죽 늘어선 포장마차들에서 흔히 호객을 하는데

그집은 그렇지 않았다. 그게 좋았다.

그냥 조용히 앉아 있었다. 그날의 내 기분처럼.

혼자 마시는 모양새가 마음이 쓰여서 그랬는지

손님이 나밖에 없어서 그랬는지

조갯국, 멍게, 성게 알 등 서비스가 계속 나왔다.

사람에 지쳐 바닷바람 쐬러 온 해운대에서

사람의 정을 다시 느끼다니. 아이러니다.

마치 생일상처럼 그득한 해산물을 안주 삼아 오랜만에 대취했다.

바에서 젊은 아가씨와 이야기하는 것은 공허하지만

누이 같은 포장마차 주인과 이야기하는

세상사는 온몸에 팍팍 스며든다.(160쪽)

이 추운 밤, 어디서든 잠들지 못하고 깨어있을 이들에게 날씨는 참 모질다.

빨리 날이 밝고 그리하여 햇살이 그들을 향하여 넉넉하게 비춰주었으면 좋겠다.

고맙습니다.

장미꽃 한 다발 사들고 문을 나서지는 못하고 이 페이퍼로 대신합니다.