-

-

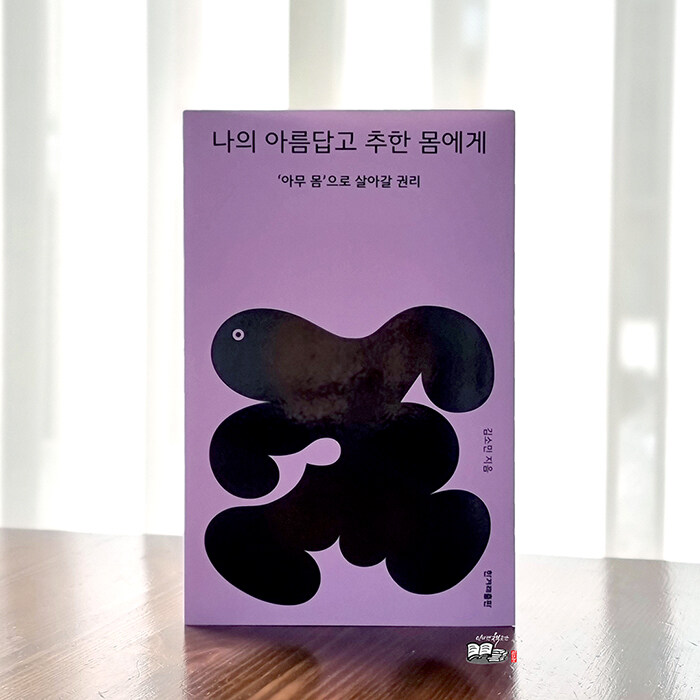

나의 아름답고 추한 몸에게 - '아무 몸'으로 살아갈 권리

김소민 지음 / 한겨레출판 / 2022년 4월

평점 :

'눈이 옆으로 1밀리미터만 더 찢어졌으면 팔자가 달라지지 않았을까?'로 시작하는 <나의 아름답고 추한 몸에게>는 몸을 바라보는 우리의 시선에 대한 이야기입니다. 내 몸도 있고, 남의 몸도 있습니다. 몸을 이야기하지만 단순히 신체적인 몸의 이야기가 아닙니다.

한겨레에서 13년간 기자 생활을 했고 글쓰기 노동자로 반려견 몽덕이와 함께 40대 여성 1인 가구로 살고 있는 김소민 작가의 <나의 아름답고 추한 몸에게>. 나이 듦에 따라 변화하는 자신의 몸에 대한 단상을 펼치나 보다 싶었더니 성별을 넘어 신체적 특성 때문에 차별당하는 이들로 시선을 확장합니다. 나이든 몸, 장애가 있는 몸, 가난한 몸, 병든 몸 등 혐오의 근거가 되는 몸에 대한 이야기를 만나보세요.

자기를 사랑하라는 말을 들으면 화가 난다며 분노로 시작하지만 사실은 이 사회에 대한 분노이기도 합니다. 토할 정도로 혐오스럽다는 핵토라는 단어가 나온 시대입니다. 혐오의 대상을 구별하는 핵심은 바로 몸이라고 합니다. 착취하기도 쉽고 착취당하는 사람 스스로도 자신을 혐오하는 수순으로 이어집니다. 타인의 시선을 신경 쓰는 일을 포기(?) 하지 못하는 여성들이 대다수일 겁니다. 격하게 이해됩니다. 매력 없는 여자는 사랑받지 못하는 거라고 불안에 떨며 아름다움의 열망이 자신도 모르게 깊이 자리 잡고 있고, 관리당하는 몸으로 살아왔으니까요.

여성뿐만 아니라 인종주의, 동성에 대한 거부의 근원들도 짚어줍니다. 불안을 없애는 쉬운 방법은 위계를 확인하는 것이고, 외모는 바로 확인할 수 있는 위계라고 합니다. 완전함, 정상성에 집착하는 사회일수록 타인을 향한 공격으로 자신의 치부를 해결한다고 합니다.

딸아이의 얼굴에 흉터가 생기면 딸이라 더 속상하겠단 말이 자연스럽게 나옵니다. 저도 그랬다는 걸 김소민 작가가 짚어주니 그제서야 깨닫게 됩니다. 코로나19로 마스크를 쓰고 다니다 보니 오히려 더 편해진 게 사실입니다. 편해졌다는 생각이 든 것부터가 문제 많은 사회에서 살고 있다는 반증인 셈입니다. 내 가치가 내 얼굴로 휘둘릴지 모른다는 불안감이 자리 잡고 있는 겁니다.

"내가 갈망하는 건 내 고유함을 알아봐 주는 사랑"이라고 말하는 작가처럼 어디까지를 개성으로 껴안을 수 있을까요. 그 고유함이 고통을 주는데 말입니다. 약함을 타인이 그대로 수용했다고 느꼈을 때 마음 깊이 사랑을 느꼈기에 더 갈망하게 됩니다.

대중교통을 이용하는 것만으로 욕먹는 장애인, 백인이 아닌 외국인, 방치된 아동, 부랑인처럼 성 정체성이나 인종, 성별에 따라 추방당하는 몸에 대한 이야기가 이어집니다. 이들의 사례를 읽다 보면 앞서 사지 멀쩡한 내 몸을 두고 비하하고 자존감 낮게 행동한 것들이 부끄러워질 지경입니다. 사회적 논의가 부족해 시기 상조라며 책임 전가하는 정치인들을 향해 그 시기를 만들라고 정치인이 있는 거라는 따끔한 일침을 가하기도 합니다. 군중은 개입되기 전까진 인식하지 못합니다.

늙어가는 몸을 바라보는 사회의 문제점들도 짚어줍니다. 특히 돌봄을 받는 이도, 돌봄을 제공하는 이도 폄하되어서는 안 된다는 것에 대한 이야기가 인상 깊습니다. 여성이 돌봄 독박을 쓰는 건 육아뿐만 아니라 늙어서도 마찬가지입니다. 저임금 계약직 요양보호사 대다수가 여성노동자입니다. 나이 듦에 따른 돌봄이 필요하지만 돌봄은 사소한 일로 취급됩니다. 누가 나를 돌볼지, 나는 누구를 돌볼지에 대한 이야기는 누구에게나 닥칠 노년의 삶을 평화롭게 기대하는 대신 걱정 어린 한숨만 짓게 만듭니다.

거식증과 싸워온 지유 씨, 장애인차별금지추진연대 상임대표 영희 씨, 정신의학과 전문의 문요한 씨, 무연고 장례를 지원하는 나눔과나눔 상임이사 박진옥 씨의 인터뷰를 통해 더욱 생생한 이야기를 들려주기도 합니다. 법적 직계가족과 배우자가 없으면 사촌이 있다 한들 무연고자가 되는 시스템에서 벌어지는 부조리한 장례 절차를 알게 되니 마음이 충격적이고 먹먹해질 뿐입니다. 독신 1인 가구의 증가는 가파른데 현실은 유물이 된 과거의 시스템이라니요.

인생의 주도권을 타인의 시선에 내주며 살아온 이들을 연민하며 함께 분노하는 김소민 작가의 <나의 아름답고 추한 몸에게>. 오늘도 얼굴이 왜 이렇게 까맣냐고, 왜 내 머리는 곱슬이냐며 한바탕 투정 부리며 등교한 아이에게도 들려주고픈 이야기가 가득합니다.