-

-

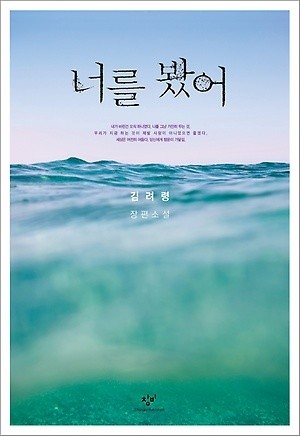

너를 봤어 - 김려령 장편소설

김려령 지음 / 창비 / 2013년 6월

평점 :

소설은 갓 잡은 활어처럼 팔딱팔딱 거린다. 날 것 그대로의 삶과 조우하는 기분처럼 , 팔딱거리는 생의 활어는 언젠가는 또는 어디선가 보았던 누군가와 오버랩 된다. 생은 묘하게도 스쳐가며 보았을 때나 멀리서 바라볼 때는 아름다워 눈물이 나다가도 현미경을 통해 보는 형체에는 언제나 비극을 품고 있다. 마치 산에서 굴러내려온 바윗돌을 죽을 힘을 써서 올려놓으면 다시 떨어지는 시지프스마냥 저마다 타고나는 생의 무게는 시지프스의 바위만큼이나 힘겹고 무거운지도 모르겠다. 그렇게 삶의 무게가 실질적인 형체로 다가오게 하는 소설을 만났다. 전작 《완득이》와 전혀 다른 느낌의 《너를 봤어》는 폭력이라는 비극의 옷을 입었지만, 연인들의 슬프고도 아름다운 戀歌연가를 담은 이야기이다.

#마흔 여섯에 첫사랑이 찾아왔다.

한 출판사의 편집자이면서 소설가로서도 명성을 얻은 꽃중년이라는 애칭이 붙을 정도로 아름다웠던 남자 ‘정수현’의 아내는 베스트셀러 작가이다. 피상적으로, 이 두 사람의 결합은 완벽해 보이지만, 남자와 여자의 거리는 타인보다 더 먼 거리였다. 아내는 너무도 차가웠고 살뜰한 정이라고는 없는, 돈으로 남편을 샀을 뿐이었고 불우한 가정사를 가진 정수현은 그저 여자가 내민 손을 구원처럼 잡았을 뿐이다. 폭력으로 점철 된 가정사를 가진 정수현. 이후 아버지의 죽음과 형의 죽음은 ‘정수현’과 무관하지 않게 일어났고, 유일하게 남겨진 어머니는 수현에게 거머리처럼 들러 붙어 수현의 돈을 피처럼 흡혈하고 있었다. 아버지와 형은 죽고나서도 수현의 등에 달라붙어 수현을 숙주 삼아 기생하는 괴물로 자라나 수현의 삶을 갉아먹고 있었고 어울리지 않게 사랑을 갈구하던 아내는 스스로 목숨을 끊는다. ( 타살인지는 모르지만......)그런, 그의 앞에 사랑이 찾아왔다. 사랑이 무엇인지도, 사랑이 어떤 것인지도 모르는 이 남자에게 찾아 온 사랑은 그의 생을 송두리째 흔들어놓는다. 마흔 여섯에 찾아온 첫 사랑은 어두운 수현의 생을 환하게 비추게 하고, 수현은 자신의 삶에 드리워진 폭력의 가정사라는 고리를 끊고 싶어하지만, 이미 늦었다는 것.

나는 아직도 사랑이 뭔지 모르겠다. 하지만 지금 이것이 그것이라면, 내 삶으로 기꺼이 맞이할 생각이다.

# 폭력과 사랑과 삶, 어울리지 않을 것만 같던 이 세가지의 꼭지점

이상하게도 나는 이 소설을 읽으면서 영화 《화차》의 한 장면이 오버랩 되어 떠올랐다. 동물병원 앞에서 강아지를 하염없이 바라보던 여자, 그녀는 가녀리며 어딘가 삶의 끈을 놓아버린 듯 멍한 모습을 하고 있었다. 그런 그녀를 보고 사랑에 빠진 한 남자. 남자는 여자의 말이 없고 순수한 모습을 사랑했다. 그러나 그녀의 삶의 이면에는 거대한 살인마가 자리잡고 있었듯이 정수현도 그의 아내 유지연도, 삶의 이면에는 화차의 여주인공처럼 비극을 품고 있었다. 상처를 가슴에 담고 심연의 외줄 위에서 빠지지 않으려고 애쓰는 그들의 몸짓은 바윗돌이 떨어지면 어김없이 다시 원위치에 돌려놓아야 하는 시지프스의 숙명과도 같아 보였다. 거대한 삶의 수레바퀴아래 깔려 버린 사람들, 그것은 소설의 주인공인 정수현만이 아니라 현재를 살고 있는 우리 모두에게 주어진 삶의 이면의 모습들이 아닐까. 그래서 소설을 읽으면서도 마음에 자꾸만 동요가 일렁였다. 폭력으로 점철 된 가족들의 이야기에 마치 엑스레이선을 찍은 듯 그려져 있는 삶의 무늬가 마치 우리들의 슬픈 자화상처럼 느껴져 자꾸만 울먹였다. 거대한 수레바퀴에 깔린 정수현이나 , 화차의 그 가련했던 여주인공의 삶이 이제는 소설속의 이야기가 아닌, 이미 현실에서 재현된지 오래이다. 폭력은 폭력을 낳고 삶을 너덜너덜 조각내어 마침내는 비극의 장막을 내린다. 이들의 사랑 역시도 끝을 알고 시작한 듯 슬프지만, 그래서 더 치열한 아름다움이 있다. 폭력과 사랑과 삶, 어울리지 않을 것만 같던 이 세가지의 꼭지점이 서로 긴요하게 연결되어져 우리의 생을 더욱 투명하게 비추고 있다. 이들의 가여운 사랑은 소설의 끝과 동시에 끝이 나지만, 폭력에 멍들어 있는 우리들의 이야기는 여전히 숙명처럼 남겨진다. 우리들의 이야기 , 어떻게 쓸 것인가. 그것은 이 책을 읽은 독자들의 몫인지도 .