이 세상 어디가 꿈속의 도원인지 알 수 없어.

완벽한 세상을 천연히 노니는 사람을 보니

절세의 그림처럼 좋은 일이 생기려나

그림 속 천년을 계속 바라보아도 좋으리

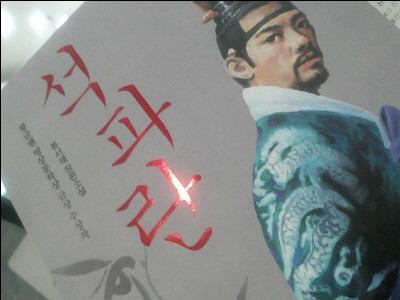

<<몽유도원도>>

왕의 아버지로서 살았던 흥선대원군에 대하여 국사공부 시간에 배웠던 단골수식어는 '쇄국정책"이다. <<석파란>>을 처음 보았을 때 흥선대원군의 이야기라 해서 '정치'를 말할 줄 알았는데 상상했던 것과는 다른 예술가로서의 면모를 그린 책이다. 작가는 한편으로는 이런 '예술가'적 면모가 후에 권력을 휘두르는 섭정(흥선대원군)이 되면서 쇄국의 근간을 이루게 한 역사 이면의 모습으로 접근하였다.

조선 시대 왕족으로 산다는 것, 그것도 권력이 없는 왕족으로 산다는 뜻은 어느 계급에도 속하지 못하는 잉여의 존재를 말한다. 이하응은 조선 말기의 대표적인 서화가이자, 가야금에도 능했던 예술가이다. 이하응은 소설속에서 안평대군의 <<몽유도원>>을 즐겨 바라보기도 하고 안평대군의 꿈을 자주 꾼다. 이것은 안평대군을 자신과 동일시하며 자신의 처지가 안평대군과 다르지 않음을 투영하는 것이다. 자신과 똑같이 예술가적 기질이 뛰어났던 안평대군이 둘째 형 수양대군에 의해 죽임을 당한 상상을 매일하며 , 이하응은 자신의 존재를 지우기 위해 야심없는 파락호를 자처하고, 궁도령, 혹은 상갓집 개라는 별명에도 잉여의 시절을 견딘다. 그런 시절의 이하응에게 '묵란'은 그림 이상의 것이었고 유일한 탈출구가 되어준다.

소설은 권력에서 밀려난 한 여인 조대비의 이야기부터 시작한다. 조대비는 왕위에 오르지 못하고 죽은 순조의 아들 효명세자의 세자비로 아들 헌종이 왕위에 오르면서 대비가 되었지만 안동 김씨를 친정으로 둔 시어머니 순원왕후에 밀려 한 많은 궁중 생활을 했던 비운의 대비였다. 당시 조대비는 순원왕후 사망 이후 궁중의 최고어른이 되어 안동김씨에게 친정의 원한을 갚을 길을 찾고 있었다. 그러나 궁중 생활이 녹록치 않듯이 철종의 즉위로 권력을 빼앗긴 조대비는 살아있는 "화무십일홍"이라는 전설을 상기시켜줄 뿐이었고, 뒷방 늙은이로 늙어가고 있는 외로운 여인에 불과하였다.권력을 잃은 여인에게 남아 있는 것은 오로지 예리한 "직관"이다. 예술을 느끼는 직관은 조선에서는 아무도 조대비를 따라 올 수 없는 수준이었다. 어느 날, 조카 조성하의 집에서 우연히 보게 된 "묵란"은 전혀 상관 없을 것 같은 두사람, 이하응과 조대비를 연결해주는 매개체가 된다.

현대로 넘어가기 위해 근대 조선 사회는 이미 밑바닥에서부터 요동치고 있었다. 그 요동치는 소리를 조선 지도층인 사대부들만이 깨닫지 못하고 있었다. 신 앞에서는 모두가 평등하다는 서학의 꿈틀거림에 신분사회가 출렁거렸고 , '오심즉여심'이라는 평등과 상생의 동학사상은 백성들의 마음을 달뜨게 했다. 동학과 서학 가운데 유학자인 이하응. 여기서 작가는 최제우와 이하응의 만남을 통해 동학의 근본 바탕을 이하응이 직접 체험케 하며, 아내 민씨 부인과 유모 (박마르타)를 통해 서학을 접하게 한다. 이어 동학과 서학에 대한 이해를 직접 이하응이 체험하게 하면서 체득하게 되는 사유속에서 백성들이 원하는 것은 종교가 아닌 종교 이상의 변혁이라는 것임을 깨닫게 된다. 이런 그의 깨달음은 '석파란' 이라는 그림속에 국가의 이상이자 안평대군이 꿈꾸었던 무릉도원의 이상을 완성해간다..

"나는 조선의 사대부들과 싸우는 것이 아니오. 나는 내 몸의 이상 (理想)과 싸우는 중이오. -p248

유난히 난 그림을 잘 그렸다던 흥선대원군에게 '난' 이란 바로 '자신'을 표현하는 도구였다. 작가는 '석파란' 을 통해 격동기에 있는 조선을 지배층의 시각이 아닌 서민들의 곤궁함을 들여다본다. 백골징포와 황구첨정이 횡행하던 시기에 백성들에게 탈출구가 되어주던 동학과 서학을 향한 근원적인 물음 속에서 서원철폐를 강행하고 쇄국을 고집하게 된 흥선대원군의 사상적 배경을 다져가는 작가의 솜씨는 놀라우리만치 섬세하다. 우리는 과거에 흥선대원군은 정치적인 맥락으로만 이해하여 왔고 또 그렇게 배워왔다.하지만 예술가로 그려지고 있는 이하응의 삶은 어느 쪽에도 치우치지 않는 균형적인 시각으로 바라보게 하는 장점이 있다. 석파란에 담은 조선(이하응)의 이상은 비록 역사에 쇄국주의자라는 기록을 남기었더라 하더라도 꿈틀거리는 조선의 격동기에 조선의 운명을 좌지우지하는 사유의 형성에 접근한 작가의 문제의식은 탁월하다. 기존의 역사책에서 다루지 않았던 조선의 격동기에 근간을 이룬 사유체계를 알 수 있다는 점도 이 책의 색다른 매력이다.

"정치도 묵란이네, 헛된 줄을 알면서도 절대로 놓을 수 없는 그 이상이란 놈을 말일세."