문화심리학자 김정운의 글은 담백하다. 어려운 용어를 쉽게

사용한다. 거부감이 전혀 없이 뇌에 흡수되어 전신으로 소화하는 느낌이 든다. 김정운의 신간 『바닷가 작업실에서는 전혀 다른 시간이 흐른다.』를

읽으며 슈필라움이라는 공간에 대해 배웠다. 심리적 위안과 물리적 공간이 만났을 때 존재하는 시간을 ‘슈필라움’이라 한다.

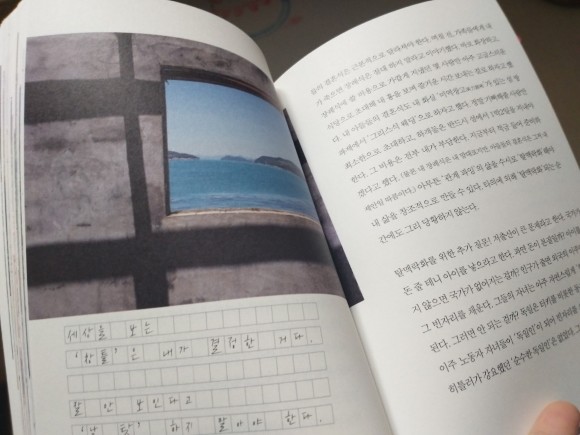

(‘놀이(spiel)’와 ‘공간raum’이 합쳐진 ‘슈필라움’은 우리말로 ‘여유 공간’ 정도로 번역할 수 있다.) 그가 여수의 작은 섬에 일본에

단기 유학으로 미술을 배우고 와서 차린 화실이 김정운의 슈필라움이다.

아무리 보잘것없이

작은 공간이라도 내가 정말 즐겁고 행복한 공간, 하루 종일 혼자 있어도 전혀 지겹지 않은 공간, 온갖 새로운 삶의 가능성을 꿈꿀 수 있는 그런

공간이야말로 진정한 ‘슈필라움’이다.

누구나 한 번쯤은

그런 공간을 꿈꾼다. 나만의 공간, 누구에게도 방해받지 않고 하고 싶은 것을 맘껏 하며 오롯이 나의 시간이 흐르는 공간을. 서재가 있음에도

거실에 상을 펴고 쭈구려서 글을 쓰곤 하였다. 자판기의 글자들은 모두 지워진 상태였고 모니터는 작았지만, 왠지 모르게 청승맞아 보이지만

고집스럽게 나만의 공간이란 애착을 가졌던 적이 있었다. 오래되고 낡은 무엇이, 작은 상 앞에 앉았을 때 알 수 없는 편안함을 느꼈던 것은 심리적

위안이라는 것은 물리적인 공간이 확보되어야 얻어지기 때문이다. 여수 섬에서 보는 너른 바닷가의 출렁임을 화폭에 담아내며 김정운이 느꼈던

슈필라움의 시간들을 읽노라니 누구에게나 그런 공간 하나쯤 욕심내보는 것이 로망이지 않을까싶다.

살면서 나를

둘러싼 세계를 우리는 얼마나 이해하며 살까? 김정운이 말하는 여수의 슈필라움의 이야기 보다도 매력적으로 느껴졌던 것은 역시나 문화박사로서

심리학박사로서의 말빨이다. 아재개그와 곁들여 세계의 현상들을 보다 객관적으로 살펴 볼 수 있는 점이 무엇보다 좋았다. 안그래도 점점 나만의

세계에 갇혀 세상과의 벽을 높고 두텁게 쌓고 있었는데 세상 속의 내 작은 슈필라움을 떠올려보니 조금씩 벽이 다시 허물어진다. 그것은 사람은

외로운 존재인 동시에 타인과의 삶을 통해 성장해가는 존재라는 것을 너무도 잘 알기 때문이리라.

◆책 속의 한

구절

습관적으로

‘나쁜 이야기’만 소셜 미디어로 보내는 이들이 있다. 그들과 ‘친구’를 맺으면 아주 고통스럽다. 밤새 ‘나쁜 이야기’만 쌓여 있기 때문이다.

죄다 남 조롱하고 비아냥대는 이야기뿐이다. 희한하게 ‘사회정의’로 정당화하며 즐거워한다. ‘나쁜 이야기’에 서로 ‘좋아요’를 죽어라 눌러댄다.

각자의 소셜 미디어에 쌓이는 ‘나쁜 이야기’는 기하급수적으로 늘어난다. 모여 앉아도 남 욕하는 이야기가 대부분이다. 도대체 우리는 왜 이러고

사는 걸까?

타인의 관심을

얻기에 ‘나쁜 이야기’가 훨씬 유리하기 때문이다. 원시시대를 생각해보자. ‘저기 바나나가 있다.’는 정보와 ‘호랑이가 나타났다.’라는 정보 중에

내가 지금 살아남는 것과 관련해 어느 이야기가 더 중요할까? 당연히 ‘저기 호랑이가 있다’는 나쁜 이야기다. 바나나는 내일 먹어도 된다.

그러나 호랑이가 나타났다는 이야기를 무시하면 바로 잡아먹힌다. ‘나쁜 이야기’가 ‘좋은 이야기’보다 생존에 훨씬 더

중요하다.

우리가 ‘나쁜

이야기’에 끌리는 이유는 바로 이 원시적 본능이 여전히 작동하기 때문이다. 그러나 이는 잠시만 한눈 팔아도 목숨이 날아가던 원시시대 이야기다.

문명화된 사회한 날것의 위험들을 제어할 수 있는 안전장치가 갖춰진 상태를 뜩한다. 그런데도 사방에 ‘나쁜

이야기’들뿐이다.

‘나쁜 이야기’에

끌릴 수밖에 없는 타인의 반응을 통해 자신의 존재를 확인하려는 불안한 인간이 너무나 많은 까닭이다. 불안한 이들이 불안을 유포해 혼자만 불안하지

않으려는 아주 웃기는 현상이다.-p140