-

-

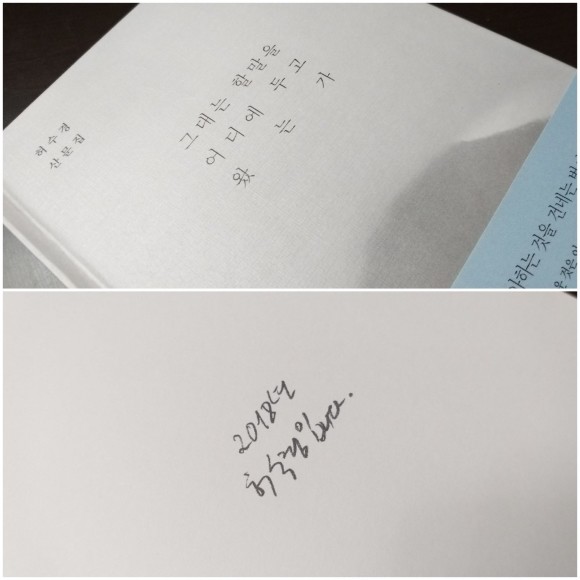

그대는 할말을 어디에 두고 왔는가

허수경 지음 / 난다 / 2018년 8월

평점 :

아직은 이른, 젊다면 젊은 나이에 떠나간 시인 허수경. 누군가를 떠나보낸 슬픔은 아직도 우두커니 남아서 문득문득 가슴에 작은 불이 들어오곤 한다. 허수경 시인은 평생을 방랑자처럼 살았다. 자발적 방랑자를 꿈꾸었던 시인은 자신의 문학에 자신의 말을 담는 것으로 그 의미를 다했다. 자신의 그림자를 벗 삼아 시대를 걸었던 방랑자 시인 허수경. 그녀의 말에 귀를 기울이며 나 역시 무슨 말을 이 시대에 남기고 떠날 것인가를 고민하지 않을 수 없었다.

『그대는 할 말을 어디에 두고 왔는가』는 허수경 시인의 방랑의 기록이다. 독일에서 ‘고대 근동 고고학’을 공부하면서 써놓았던 페이지를 읽는 일은 무척 쓸쓸했다. 마치 죽음을 기다리고 있는 경건한 수도자들과 같았고 단조롭고 관조적인 은율이 마음을 더욱 애상에 깃들게 하였다.

그때, 나는 묻는다. 왜 너는 나에게 그렇게 차가웠는가. 그러면 너는 나에게 물을 것이다. 그때, 왜 나에게 그렇게 뜨거웠는가. 서로 차갑거나 뜨겁거나, 그때 서로 어긋나거나 만나거나 안거나 뒹굴거나 그럴 때, 서로의 가슴이 이를테면 사슴처럼 저 너른 우주의 밭을 돌아 서로에게로 갈 때, 차갑거나 뜨겁거나 그럴 때, 미워하거나 사랑하거나 그럴 때, 나는 내가 태어나서 어떤 시간을 느낄 수 있었던 것만이 고맙다. -고마웠다, 그 생애의 어떤 시간 (p131) |

허수경 시인은 황폐한 서역땅 독일에서 공부를 시작하였다. 노년의 공부는 힘들고 외로운 작업이었다. 가난한 코스모폴리탄의 삶을 살짝살짝 엿보면서 부와 명예보다는 가난한 독학생이 되고자 했던 이유는 무엇이었을까. 땅 속에 오래 잠들어 있던 수메르 문자를 번역하면서 허수경 시인은 무엇을 배우고 싶었던 것일까. 문득문득 궁금해지곤 한다. 무슨 연유인지는 모르지만 나 역시도 공부를 놓지 못하고 있다. 이미 불혹이 넘었는데, 공부를 하는 것을 무슨 대단한 사치처럼 말하는 사람들도 있었고, 할 일이 없는 사람이니까 공부를 한다는 말도 듣기도 하였다. 하지만, 공부를 하는 것은 아무 이유도 없이 시작한 것이었다. 뭔가 거창한 또는 대단한 이유가 있을 거라 기대하지만 공부를 하면서 몰랐던 것을 배우는 기쁨 하나 때문에 공부가 계속 이어져갔다. 세상에 배울 것은 너무도 많고 내가 아는 것은 정말 너무 작고 작은 일부라는 자각이 공부를 하게끔 만들었다. 허수경 시인도 그러했을까. 수많은 말 중에 자신만의 문학탑을 만들어 오로지 ‘자신의 말’ 로 된 문학을 만들어가고 싶었던 것이 아닐까. 그 소박한 소망이 너무도 숭고하여 타지의 외로움이 너무 사무치기에 책을 읽으면서 눈물이 왕왕 났다. 이기고 지는 싸움이 아니라 자신의 그림자를 동무 삼아 걸어야만 했던 깊은 고독의 외길에서 ‘잠을 자듯 조용한 죽음’을 기다리며 그리움만 쌓여가는 시간의 더께위에서 춤을 추듯 하나씩 하나씩 풀어놓는 시인의 말말말...

낙엽비가 바람에 우수수 떨어져 내렸다. 고독이 흘러넘치는 계절을 홀로 견디는 일은 왜 그렇게 쓸쓸한 것인지. 오랜 서랍장 속에서 케케묵은 기억들을 꺼내 들어서는 왜 그때는 그렇게 어리석었을까를 후회하기도 하며 왜 그때는 그토록 용감하였던 것일까 하며 자조를 하다가도 어떤 방법으로든 되돌릴 수 없는 시간을 이제는 ‘그땐 그랬지’ 라며 다시 시간을 되돌려도 변하는 것은 없다는 진실을 마주한다. 그럼 그냥 있는 그대로의 나를 그제서야 이해하게 되는 것이다. 젊었을 때는 몰랐던 진정한 나의 모습을 나이가 들어 길고 긴 고독의 길에 접어들어서야 내면의 나와 악수할 용기가 생겼다고나 할까. 하나씩 하나씩 이야기를 꺼내 놓은 허수경시인의 이야기는 그래서 위안이 된다. 나의 시간을 덤으로 깨우며 내게도 남아있는 시간들은 얼마쯤 남아 있을까를 가늠해 본다. 나는 어디까지 왔을까. 잠을 자듯 조용한 죽음을 기다리는 삶 안에 나는 어떤 말을 남길 수 있을까. 후회와 미련이 점철된 삶에 나를 기억해 줄 나의 말, 그것이 허수경 시인이 말하고자 하는 문학의 본질이 아니었을까.

어떻게 살아야만 그 근원을 스스로 알 수 있는 말을 할 수 있을까, 하는 거……상스러운 말, 그리고 그 말에 휘둘리는 삶.