-

-

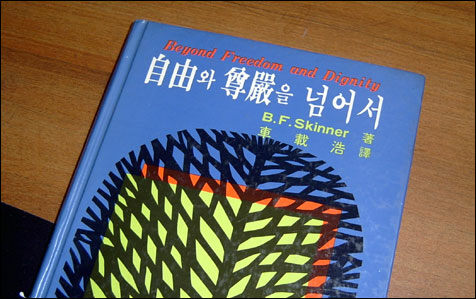

자유와 존엄을 넘어서

B.F.Skinner / 탐구당 / 1994년 3월

평점 :

품절

사회적 사망 이후, 자유도 잃은 것 같아요, 전.

며칠 전 이런 말을, 아니 이런 덧글을 달았다. 달면서, 사회적 사망은 분명한데 자유를 잃었다는 문장 속의 자유에 관해서는 좀 망설였다. 한정을 해야 하지 않을까, 했지만 하지 않았다. 서로 다른 자유임이 분명하니까, 굳이 따지고 들 필요까지는 없는 그런 것이 덧글 아닌가. 그러나 잃었다, 라는 말을 하는 순간 어떤 한정도 없이 나의 자유는 잃은 것이 되어 버렸다.

어떤 자유를 잃었을까, 무슨 자유를 말하려고 했을까, 나는.

그 시간, 꼭 거기에만 있어야 한다는 사실이 참으로 갑갑했다. 하늘이 저렇게 파란데, 이렇게 바람이 창 안으로 솔솔 불어 오는데, 이 바람, 내 마음을 이렇게 간지럽히는데 여기 그대로 꼭 있어야만 한다니. 내가 기억하고 있는 그 순간 만큼은 나, 자유롭지 못했다. 그 한 가지만이 이유는 아니지만 유감없이 나는 거기 있어야만 할 이유를 제거해 버렸다. 그것으로 나는 사회적 사망을 치렀다.

그러나 그 만큼의 자유는 어디에서든 속박 당하는 종류였다. 그런 의미에서 지금도 때로 나는 자유롭지 못하다.

내게 자유란 이런 거다.

인간의 행동은 환경에 의해 크게 좌우된다. 인간은 잠시도 환경의 영향을 벗어날 수 없고, 따라서 환경의 노예이다. 그런 의미에서 인간은 자유롭지 못하다. 인간의 행동이 환경에 적합하지 못할 때 그 행동은 그리고 그 인간도 결국에는 가차없이 도태당한다. 인간이 자유를 가졌다고 생각하는 것은 한낱 허상에 불과하다.

사람은 갇히면 (화가 나서) 버둥대고 이로부터 도망쳐 나간다. 위험에 맞부딪히면 위험의 원인으로부터 도망가거나 이를 공격한다. 이와 같은 행동은 이것이 생존에 유용한 것이기에 進化되어 왔을 것이다. 이것은 호흡, 땀흘림, 또는 음식의 소화에 못지 않은, 인간에게 주어진 유전적 소질의 일부이다. (중략) 자유를 얻기 위한 투쟁들은 자유를 사랑해서 생긴 행동으로 보지 않는다. 이들은 進化過程을 통해 個體에 대한, 그리고 種族에 대한 여러 가지 위험을 줄이는 데 유용했던 행동형태에 지나지 않는다.

통제자가, 피지배자가 도피하거나 공격함으로써 야기되는 문제를 피하기 위해 흔히 하는 대로 비혐오적 수단을 쓰게 되면 자유 또는 해방의 감정은 행동의 지침으로서는 쓸모가 없게 된다.

사람이 무엇을 원한다고 느낄 때 느끼는 내용은 상황에 따라 달라진다. 음식은 굶주렸을 때에만 强化的 效果를 갖는데 무엇을 먹고 싶어하는 사람은 이 상태, 즉 굶주린 상태, 즉 배의 쓰림의 일부를 느낄지 모른다. 따뜻함을 원하는 사람은 추위를 느끼고 있을지 모른다. 反應을 유발하는 상황도 또한 그 행동이 강화받은 과거의 상황과 유사한 現事態의 양상과 더불어 느껴지는지도 모른다. 그러나 원하는 것은 감정이 아니며, 사람이 원하는 것을 얻기 위해 행동하는 것이 감정 때문에 그러는 것도 아니다. 어떤 事件들(contingencies)이 어떤 행동의 반응확률을 높이고 동시에 느껴지는 상태를 만든 것이다. 自由는 强化條件의 문제이지 이들 條件이 만들어내는 感情의 문제가 아니다.

- B. F. Skinner

술술 넘어가는 책은 아니다. 그러나 수긍하지 않을 수 없는 아주 논리적이고 분석적인 연구서. 읽으면서 머리털 많이 뽑았다.

나는 스키너의 숭배자가 아니다. 인식과 신념이 서로 다를 수 있다는 전제 하에, 나는 스키너의 '자유'와 '존엄'에 대한 정의를 외면하고자 한다. 그러나 가끔, '자유'를 생각할 때마다 나는 인식에서 자유롭지 못하다. 내 강화조건을 살피고 내 반응을 살핀다. 가능한 한 감정을 배제한 채로. 그러다 보면 자유 부자유의 문제는 조건을 어떻게 바꾸느냐에 닿는다. 스키너가 강조한 것은 분명 자유란 감정의 문제가 아니라는 것이었다. 그것은 조건의 문제. 조건이나 반응의 양태를 바꾼다면 언제나 나는 자유로울 수 있다. 그렇다면 나는 어느 것을 바꿨는가.

요즘의 부자유는 부적강화조건에서 나오는 것같다. 사회적 사망 이후 나는 그 '아줌마'가 되어 '아줌마가 말하는 부자유'에 대한 사회적 경시와 모멸적 편견을 견디고 있다. 자유롭다, 말하는 것조차 그것은 자유가 아니라고 부정되고 있으며 부자유를 말하는 것조차 자유가 뭔지 알기나 하느냐는 경멸의 시선 아래 놓여 있다. 그것은 일방적인 것이어서 오히려 그것이 나의 자유를 망친다.

이런 나의 반응은 분명 감정이다. 이 감정으로 해서 나는 부자유를 느낀다고 말해 버린 것이다. 차라리 친구가 나를 두고 했던 정의, 유한마담이 낫다. 나는 그래, 유한마담이다. 어떤가? 나의 사회적 사망도 감정의 결과였고(그러나 행동의 결과이기도 했다) 지금 나의 부자유도 감정이 아닌가. 스키너 얘기는 여전히 옳다. 젠장.

덤!

혹시 스키너의 저작에 관심이 있다면 <월덴 투 Walden Two>를 권한다. 위의 책은 외면했으면 싶다. 읽기 너무 어렵다. 글자도 엄청나게 작다. 지금은 절판된 상태고. <월덴 투>도 지금 파는지 안 파는지 모르겠지만. 저 책보다 훨씬 빨리 읽히고 흥미로운데다 꿈도 생긴다. 작은공동체에 관심이 있다면 더욱 읽어볼 가치가 있으리라 믿는다.

/ 당시 10년도 더 전에 읽은 책을 2004년에 이렇게나 길게 말했더군.

그리고 지금 2016년. 이 책 읽은 얘기를 보자마자 생각이 나서 옛글적이를 찾아 보니 후후.. 역시 beyond. 지금은 아줌마도 유한마담도 아니라서. 사회적 경시와 모멸적 편견을 느낄 만큼 어리지도 않아서. 경시와 모멸에 대한 개념마저 변해서. 오히려 스키너가 이런 생각을 하며 얼마나 속이 상했으면 월덴 투를 꿈꾼 것일까 하며 안쓰런 마음뿐. 나 참 늙었다 ㅋ