-

-

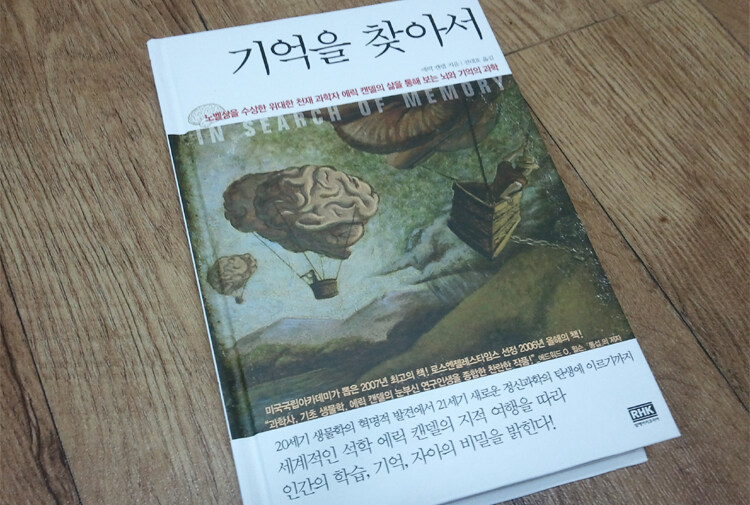

기억을 찾아서 - 노벨상을 수상한 위대한 천재 과학자 에릭 캔델의 삶을 통해 보는 뇌와 기억의 과학

에릭 R. 캔델 지음, 전대호 옮김 / 랜덤하우스코리아 / 2009년 3월

평점 :

구판절판

저물어 가는 세기는 핵산과 단백질에 몰두했다.

다음 세기는 기억과 욕망에 초점을 맞출 것이다.

- 프랑수아 자코브 ≪파리, 생쥐, 사람에 관하여≫

에릭 R. 캔델은 우리의 기억 과정을 생물학적으로 규명한 뛰어난 과학자다. 그는 바다달팽이를 이용한 세포내 학습과 기억 저장 과정의 발견 등 획기적인 연구 업적을 인정받아 2000년 노벨 생리의학상을 수상했다.

이 책은 수상을 계기로 그가 자신이 그간 걸어왔던 이야기를 풀어 놓기로 결심하고 써 내려간 자서전이다. 이야기는 오스트리아 빈에서 살던 당시로 거슬러 올라간다. 때는 1938년 아홉 살. 당시 11월 9일 저녁에 들이닥친 나치는 캔델 가족에게 다른 곳으로 떠나라고 명령한다.

다행히 캔델 가족은 아버지가 비록 유대인이었지만 1차 대전 때 독일편에 가담해서 싸웠다는 것이 증명되어 풀려난다. 이듬해 위기를 직감한 가족 모두 미국으로 건너갔다.

저자가 아홉 살 때의 경험을 맨 먼저 이야기한 것은 이 경험이 그의 인생에 큰 영향을 미쳤기 때문이다. 그는 고백한다. "훗날 내가 갖게 된 정신에 대한 관심을 빈에서 보낸 마지막 한 해와 연결하지 않을 수 없다."

캔델은 많은 지면을 할애해서 빈에 거주할 때 체험했던 유대인 말살 정책, 특히 1938년 11월 9일 있었던 크리스탈나흐트*에 대해 회고한다. 나는 이 부분을 읽으면서 마치 내가 격동의 역사 현장 한가운데 서 있는 아찔함을 느꼈다.

*크리스탈나흐트(Kristallnacht) : 1938년 11월 9일 나치 대원들이 독일과 이웃 나라 전역의 수만 개에 이르는 유대인 가게를 약탈하고 250여 개 유대교 사원에 방화했던 날을 말한다. 당시 깨진 유대인 상점의 진열대 유리창 파편들이 반짝거리며 거리를 가득 메웠다고 해서 '水晶의 밤' 사건으로 불린다.

특히 그의 가족이 미국 이민법에 따라 1939년 차례로 무사히 나치 치하를 탈출하는 장면은 손에 땀을 쥐는 듯한 긴장감마저 일었다. 당시 미 이민법은 동유럽과 남유럽에서 미국에 들어오는 이민자의 수를 제한하고 있었다.

또한 미국에 들어오는 가족 구성원들의 순서도 정하고 있었는데, 이에 따르면 조부모, 자녀 그리고 부모 순이었다. 캔델 가족은 1939년 2월, 4월 그리고 8월에 미국으로 옮겼다. 히틀러가 폴란드를 침공, 2차 대전이 발발한 때는 1939년 9월 1일이었다.

이 과정에서 켄델은 부친이 큰 몫을 했다고 회고한다. 가게를 나치에게 빼앗겨 경비를 마련할 수 없었던 아버지는 몸담고 있는 종교 공동체에 배편 티켓을 요청했고, 모두 수락되었다. 당시 거래 대금을 항상 제때에 지불하던 부친의 정직함이 바탕이 되었던 것이다.

캔델은 한때 정신의학을 전공하고자 했다. 1950년대 당시 정신분석은 젊은이들에게 큰 인기를 끌고 있었다. "나로 하여금 처음으로 인간의 행동과 그 동기의 복잡성을 인정하게 만들었다." 프로이트 역시 1938년 나치의 박해를 피해 영국으로 망명했었다.

이 때 그는 인간 정신의 내적인 작동에 관심을 기울인 작가들, 아르투르 슈니츨러, 프란츠 카프카, 토마스 만의 작품도 즐겨 읽었다. 이어 드니스 비스트린과의 만남와 결혼.

마침내 캔델은 자신의 전공인 기억에 관한 연구를 본격적으로 시작한다. 1960년 6월에 미 국립보건원을 떠나야 새로운 도전에 직면한다. "나는 신념의 도약을 감행하여 전진했다. 그 경험으로부터 나는 차가운 사실에만 근거해서는 결단할 수 없는 상황이 많이 있다는 것을 배웠다." 이때 그의 나이 서른한 살이었다.

캔델은 자신의 지적 행로에 큰 영향을 끼친 사람들을 여럿 꼽는다. 우선 해리 그런드페스트 교수. 당시 신호 전달에 관한 생물학 분야의 선두 주자였던 교수와의 만남을 통해 캔델은 자신의 진로를 정신의학에서 신경세포학으로 바꾼다.

이어 퍼퓨라, 크레인, 마셜 그리고 스티븐 커플러 등에 고마움을 표한다. 이들은 한결 같이 뉴런의 작동 매커니즘을 규명하는 데 뛰어난 업적을 보였다. 당시 뉴런 시스템을 제창한 산티아고 라몬 이 카할(Santiago Ramón y Cajal)의 영향에 의해 생물학계는 신경전달물질과 신호 전달체계에 큰 관심을 보이고 있었던 것이다.

저자는 마치 자신에 관한 것이나 자신이 보고 들은 것들은 거의 모두 기억하는 모양 세세하게 묘사하고 있다. 나는 그 덕분에20세기 중반의 풍경을 짜 맞추듯 그려볼 수 있었다. 가령 파블로프의 조건반사, 스키너의 행동심리, 프로이트의 정신분석 등 유행했던 학문의 세계는 물론이요, 당시 풍습과 사람들의 취향 같은 소소한 것까지 엿볼 수 있었다.

옮긴이 전대호 선생의 미려한 번역 글은 감탄을 자아낸다. 그는 물리학과 철학을 전공한 말 그대로 통섭인이다. 또한 조선일보 신춘문예 시 부문에 당선(1993)된 시인이기도 하다. 부끄럽지만 나는 이 책을 통해 전대호 선생을 알게 되었다. 기억해 두고 싶은 역자다.

내가 보기에 히틀러 탓에 유럽의 막강했던 지적 토양이 일시에 미국으로 옮겨져 버렸다. 이는 유럽의 재건을 위한 복구비용 못지않게 크나큰 지적 손실이 아닐 수 없겠다.

역시 한 사람의 일대기는 살아 있는 역사 그 자체다. 에릭 캔델이라는 뛰어난 과학자를 통해 바라본 세상은 파란만장한 한 편 드라마였다. 글 솜씨도 뛰어나니 신경세포학에 관련된 이론적인 공부는 물론이요, 한 폭의 수채화 같은 에세이를 읽는 재미도 참 좋았다.