-

-

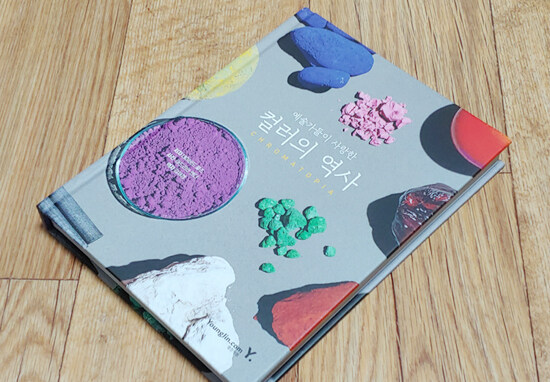

예술가들이 사랑한 컬러의 역사 CHROMATOPIA

데이비드 콜즈 지음, 김재경 옮김 / 영진.com(영진닷컴) / 2020년 8월

평점 :

이 책은 고대부터 현재까지 널리 사용되고 있는 컬러 안료 59가지에 대한 이야기를 담았다. 컬러는 어떻게 탄생하여 각광받고 또 어째서 쇠퇴하게 됐는지를 상세히 알려준다.

저자 데이비드 콜즈는 호주의 유명한 물감회사 ‘랭그릿지 아티스트 컬러’를 창립한 사업가다. 그가 지닌 컬러에 가진 남다른 열정과 색감은 오늘날 화가들 사이에서 최고로 통하는 물감을 만들어냈다.

책을 펼치면 우선 이렇게 특색있는 컬러가 많았었나 하고 놀라게 된다. 저자는 안료에 특정 이름이 붙게 된 내막을 들려주고, 사람들은 안료를 실제로 어떻게 제조했지 그리고 수많은 아티스트들은 안료를 사용하면서 컬러에 대해 어떻게 생각했는지에 관한 인문학적 배경지식을 풍성하게 알려준다.

가령 ‘용의 피(Dragon’s blood)’라는 안료는 용혈수에서 나오는 석류처럼 진한 수액을 말한다. 고대 로마 작가 플리니우스가 명명했다. 이 안료는 설사, 피부병 등을 치료하기 위한 약제로도 쓰였고, 바니시에 색을 입힐 때 주로 사용됐다. 스트라디바리우스는 바이올린을 착색할 때 사용했다.

오피먼트(웅황)는 황금 물감이라는 뜻이다. 사람들은 오피먼트와 황금의 유사성이 연금술적으로 심오한 관련이 있다고 믿었으며, 심지어 로마 황제 칼리굴라는 오피먼트에서 금을 추출했다고 전해진다.

흑연은 엘리자베스 시대에 영국 해군의 힘을 강화시켜준 비밀병기였다. 16세기 중반 영국 보로데일에서 순수한 흑연이 대량으로 묻혀 있는 매장지가 발견되었다. 당시 필기도구는 납이나 은필을 주로 썼는데, 흑연이 나오면서 일대 혁명이 일어났다. 가령 당시 영국 해군은 포탄의 틀을 제도하는데 사용해 둥글고 부드러운 공을 제작할 수 있었다. 그 중요성 때문에 영국 왕실에서는 흑연 광산과 흑연의 생산을 엄격히 관리했다고 한다.

갬부지는 동남아시아에 서식하는 가르시니아나무의 수액으로 만든다. 갬부지의 이름은 캄보디아의 옛 이름 '캄보자'에서 따왔다. 8세기부터 일본, 중국, 태국에서 수성 잉크로 쓰였으며, 17세기 초 유럽에 수입돼 불투명의 따뜻한 노란 물감으로 사용됐다.

한편 강렬한 노란 색 ‘아르지카’는 유럽산 식물 웰드의 꽃, 줄기 등 전체를 말려 명반을 약간 넣은 물에 뭉근히 끓여 만든다. 아르지카는 특히 실크에 선명한 노랑을 물들이는 것으로 유명하다. 하지만 태양의 직사광선에 색이 바래지는 단점이 있어 내광성 있는 안료가 나오면서 더는 쓰이지 않게 되었다.

블루색의 대명사 코발트(cobalt)의 이름은 독일 민속에 광부를 겁주고 괴롭히는 땅속 요정 ‘코볼트(kobold)’에서 따왔다. 중세부터 호두 열매에서 진한 갈색 잉크를 추출해 사용했다고 하니 흥미롭기 그지없다. 에머랄드 그린 파트에서 보여주는 컬러 사진은 그 자체로 예술이다.

지금은 흔히 사용되고 있지만, 과거엔 화가들을 파산하게 만들 만큼 금보다 비싼 칼러도 있었고, 미라로 만든 컬러도 있었다.