고사목 지대에도 저녁이 찾아 왔다. 살아 백 년, 죽어 천 년이라는 지리산 고사목의 삶에서 또 하루가 지나는 시간이다. 가늠할 수 조차 없는 천 년이라는 시간도 결국은 오늘 하루가, 쌓이고 쌓이는 것 아니겠는가? 천년의 하루가 저물고 있다. 아니, 천 년이 저물고 있다.

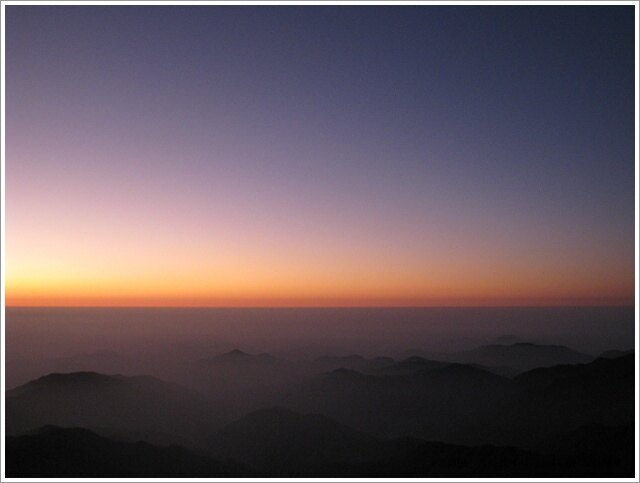

천왕봉에 해가 뜨기 전, 산들은 아직 잠들어 있다. 움직이지도 뒤척거리지도 않고 납작 엎드린 채로, 어제 모습 그대로, 잠들어 있다. 이제 조금씩 저 붉은 기운을 따라 산도 곧 기지개를 켜고 일어날 것이다. 그 때까지, 모두들 침묵!

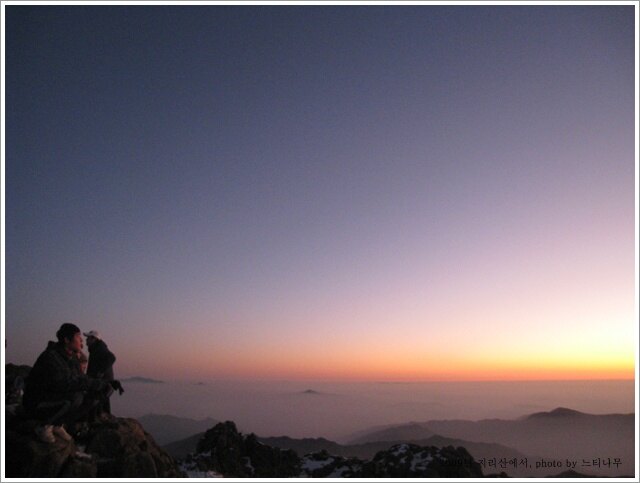

매일 해는 뜨는데, 여기라고 네모난 해가 뜨는 것도 아닌데, 사람들은 목을 빼고 해가 뜨기를 기다린다. 해가 뜨기 직전이 가장 춥다는 말, 체감했기에 얼른 해가 뜨기를 기다리다.

드디어 해가 뜬다. 모든 탄생은 신비롭다. 아기 같이 여리고 작은 해가 이제 막 세상 밖으로 나온 것이다. 이 녀석은 곧 장성해서 아무도 감히 자신을 똑바로 쳐다보지 못하게 할 것이다. 그러다가 일장춘몽처럼 허무하게 사라지고 말 것이다. 모든 사라짐은 슬프다.

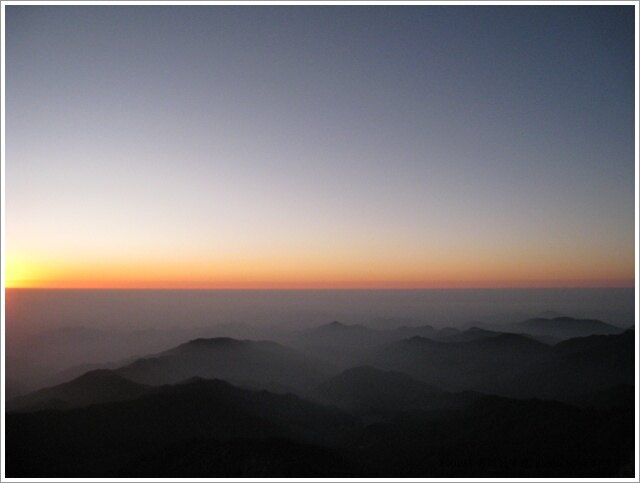

햇살이 잠자는 산들을 깨운다. 산과 함께 산 아래 사람들도 잠을 깬다. 수 천년을 이어 온 사람의 하루가 시작되다.

산은 이제 맑은 얼굴을 드러내고 있다. 산의 밤을 점령했던 안개와 구름은 저만치 물러가고 있다. 이제야 지리산이 온전히 제 거대한 모습을 드러낸다.

고사목들도 천 년의 새아침을 맞았다. 거대한 나무들의 공동묘지에도 아침 햇살은 골고루 가닿는다. 고사목들이 회춘하려나?

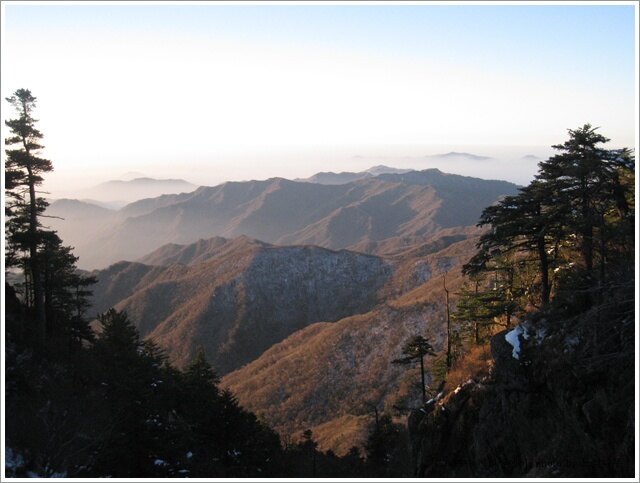

벌써 장성한 햇빛이 맹열히 구름과 안개를 물리치고 있는 중이다. 덕분에 겨울 하늘이 더 없이 쨍하게 맑다. 지리산도 결국은 동네 뒷산이 모이고 모여서 만들어 지더라. 내 눈에 보이는 저 끝까지가 지리산 자락. 저기에 사는 사람들에게는 그저 우리 동네 뒷산일 뿐이다.

진혁이, 경민이, 훈식이, 재환이, 상수! 딱히 서로 친한 사이도 아니면서 지리산에 간다니까 그게 좋아서 따라나선 일행들. 산에서 더 친해져서 내려가면 되지, 뭐. 좋은 추억 마음에 하나씩 새긴 거, 그걸로 족한 거지. 산을 내려오기 전에 장터목대피소에서 사진 한 장!

장터목 산장에서 함양의 백무동 계곡으로 내려서는 길. 사람은 앞 사람이 다닌 길로만 다니더라. 그래서 의외로 아직 안 가 본 길이 많다. 지금껏 나의 선택은, 항상 안전한 곳, 남들이 이미 갔던 곳을 벗어난 적이 없다. 그러면 내 선택의 끝도 분명한 것이 아닐까?