2010년 1월 27일-여행 여섯째날 (MBC-ABC-MBC-데우랄리-히말라야-도반-뱀부)

4시 30분에 깼다. 아니, 그 때쯤 눈만 뜬 것이다. 사실은 더 일찍부터 자다 깨다를 반복해서 정확히 언제쯤 깼는지도 알 수 없었다. 주섬주섬 옷을 껴입고(아마 다섯 겹은 입었을 거다), 사진기 하나만 달랑 챙겨서 나섰다.

셋이서 손전등 하나에 의지해서 올라가려니 힘든데다가, 그 손전등마저 10분 정도 지나니까 불빛이 나가버렸다.(made in china) 잠깐이지만 처음에 길을 한 번 잃었던 적도 있었고 날은 아직도 깜깜했다. 게다가 새벽 바람은 어찌나 불어오는지 얼굴과 손이 몹시 시렸다. (낮은 기온 때문에 사진기의 배터리가 왔다갔다 했다.)

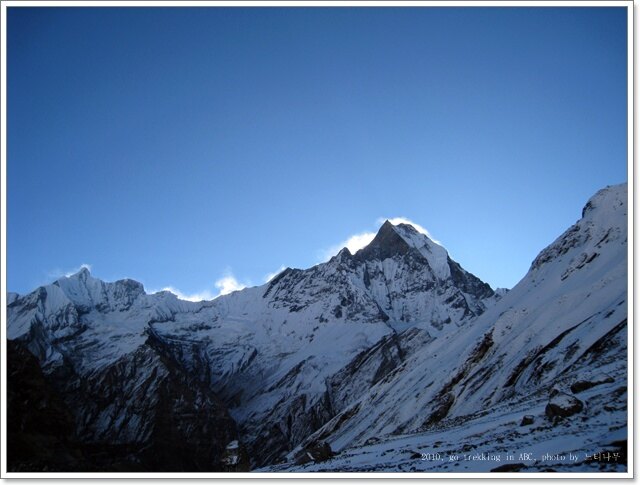

사진은 안나푸르나 봉우리 위로 해가 나기 시작할 때 찍은 것이다. 하늘은 보라색을 띄고 서서히 해가 나서 설산은 주홍색이다. 보라색과 주홍색의 환상적인 배치로 정말 몽환적인 느낌이 난다.

서서히 안나푸르나 베이스 캠프(ABC)가 보이기 시작했다. 사실 MBC에서 ABC까지는 2시간 정도 걸린다. 우리는 역시 컨디션 난조와 이젠 고질병인 무릎 통증, 게다가 낮은 기온 때문에 시간이 더 많이 걸렸다. ABC가 보이기 전까지는 죽을 것 같더니만 정작 ABC를 보니까 또 기운이 살짝 났다.

오르는 도중에 정말 목이 말라서 물 한 모금이 간절했다. 그런데 가볍게 갔다 온다는 생각에 우리 팀은 아무도 물을 챙기지 않았다. 무릎은 아프고, 목은 타고, 기운은 빠지고, 잠까지 살짝 와서 쉬고 있는데, 좀 뒤에서 사람 소리가 들려 무작정 기다렸다. 조금 후에 ABC로 가는 분들에게 물 좀 달라고 했더니, 한 분이 500ml 생수통에 1/4 정도 남아있는 물을 주셨다. 그걸로 우리 셋과 그쪽 일행 두 분, 그러니까 다섯 명이 나눠 마셨다.(그분들도 이 물이 마지막이라고 했다.)

어디를 봐도 산, 산, 산, 산이다. 만년설을 뒤집어 쓴 산들이 사방에서 나를 압박해 왔다. 아, 경외감이랬지? 경외감? 그런 생각은 안 들고 나 보고 저길 올라가라고 하면 난 차라리 죽어야겠다는 생각이 설핏 스쳤다.

엄청나게 큰 돌들이 여기저기 널부러져서 있는데, 그 크기가 너무 커서 오히려 비현실적이다. 사방은 산들로 꽉 막혀 있다. 새벽 찬 바람에 얼어붙은 손을 호호 불어가면 사진기를 이리저리 돌리는데, 사진이야 제대로 찍히든 말든, 얼른 셔터만 눌러서 서너 번 찍고 손을 주머니에 넣느라 정신이 없었다. (아, 이때만큼 장갑이 절실했던 적이 또 있었던가?ㅋ)

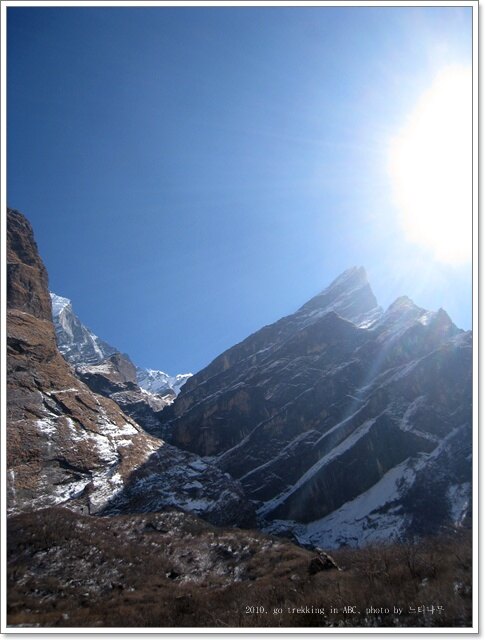

이 사진을 찍은 시간이 아침 7시 30분 경이다. ABC로 가는 도중에 벌써 날은 밝다 못해 하늘이 맑갛다. 이 사진의 오른쪽이 올라올 때 이정표로 삼았던 안나 푸르나 사우스와 히운출리가 있는 곳이다. 그러니까 우리는 히운출리와 마차푸차레 사이로 난 계곡을 따라와서 히운출리를 끼고 돌아서 드디어 히운출리 뒷편에 도착한 것이다. 그러니까 사방은 산 밖에 보이지 않을 수 밖에!

이 곳은 우리가 새벽에 올라왔던 곳, MBC 방향이다. 여기서 보면 MBC 방향으로 저 멀리 마차푸차레가 바로 보인다. MBC에서 ABC까지는 두 시간 정도 거리. 약 1시간은 약간 가파른 오르막길이고, 나머지 1시간 정도는 사진에서 보는 것처럼 완만한 길이다. 평지라서 금방 걸어올 것 같지만, 이곳은 산소가 부족해서인지 몇 걸을 걷고나면 숨을 헐떡이는 곳이다. (다른 사람은 안 그랬는지 몰라도 내 경우엔 그랬다. 이런 광고가 있었던 거 같은데!)

WELCOME TO ANNA PURNA BASE CAMP 4130MTRS.

와, 여기는 무려 4130미터다. 트레킹을 하면서 동행들이랑 4130m(이상)를 올라 본 한국 사람은 얼마나 될까? 이런 얘기를 했었다. 1%, 2%, 10%......?

사실, 이름은 안나 푸르나 베이스 캠프지만 실제로 안나 푸르나를 등정하기 위한 베이스 캠프는 이곳에 차리지 않는다고 한다. 오히려 이곳과는 반대편인 북쪽에 베이스 캠프를 차려서 등정을 시도한다.(이번에 안나 푸르나 등정을 시도한 오은선 씨도 그랬다.) 그럼 이름은? 초창기에 등정대들이 이곳에 등정을 위한 베이스 캠프를 차렸기에 붙여진 이름이다.

간판은 '환영한다'지만, 나는 사실 내려오면서 찍은 사진! 이제 내려가는 일만 남았다. 얼른 내려가서 몸을 녹이고 편하게 쉬고 싶은 생각으로 가득차서 좋은 풍경이 눈에 잘 들어오지는 않았는데, 글을 쓰는 요즘에야, 많이 아쉽다.

이젠 마차푸차레 베이스 캠프와도 작별이다. 사진으로 봐도 햇살이 가득하다. 대부분의 롯지는 저렇게 볕이 잘 드는 곳에 자리를 잡고 있어서 바람만 불지 않으면, 날씨가 좋은 오전에는 야외 의자에 앉아 해바라기를 하기에도 좋다. ABC에서 돌아와 칩스로 늦은 아침을 먹고 텅 빈 숙소에서 얼쩡거리다가 드디어 내리막길을 걷다.

내리막길을 걸으니 무릎의 통증이 훨씬 덜하다. 속이 울렁거리는 건 여전하지만 이것도 밑으로만 내려가면 점점 나아질 것이니 발걸음이 훨씬 가볍다. 내가 올라갈 때 내려오던 사람들처럼 나도 이젠 올라오는 사람들에게 가벼운 미소를 지을 수 있다. 아, 어쨌든 오늘 밤은 뱀부에서 잠들 것이고 지긋지긋하던 울렁거림도 끝이다.

계곡 사이로 햇살이 쏟아진다. 다시 아침의 추위가 까마득한 옛일 같다. 이 정도면 가을 등산용 티셔츠만 입어도 연신 땀이 난다. 확실히 내리막길은 속도가 빠르다. 조금 걸어나왔나 싶은데, 벌써 MBC는 보이지도 않는다. 조금 늦게 출발했지만 지금 정도의 속도라면 넉넉하게 뱀부에 도착할 것 같은데...... 한 가지 변수가 있다면 일행인 은영 씨의 무릎 상태가 좋지 않아서 뒷걸음질로 급한 경삿길을 내려오고 있다는 것이다.

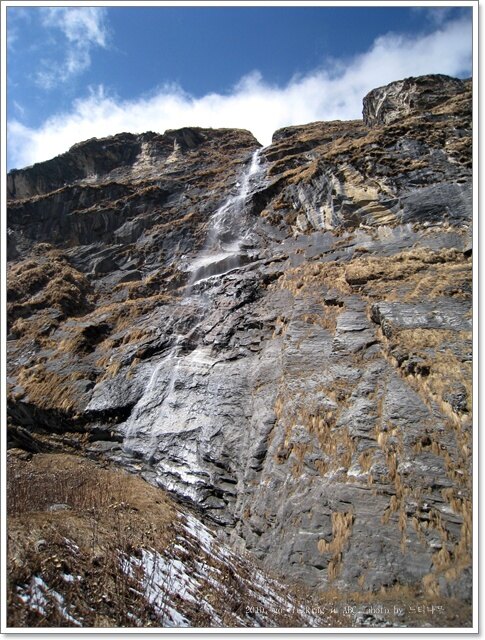

아마도 저 물이 흘러내리는 윗쪽은 눈에 덮혀 있는 게 틀림 없을 것이다. 눈이 녹아서 만들어진 폭포! 그러나 그 흔한 이름이 없다. 왜냐하면 조금만 둘러봐도 저런 폭포는 널렸으니까. 오죽하면 4,5000 미터의 산들도 대부분 이름이 없다고 한다. 여기서 그 정도는 그냥 언덕! 사진과는 달리 눈으로 보면 엄청나게 긴 폭포이다. 눈이 녹아 폭포, 폭포에서 다시 계곡, 계곡에서 모디 콜라(강)로 흘러갈 것이다, 아마도 영원히!

내려오는 길에 본 야생 원숭이. 뱀부 근처에서 본 것이다. 뱀부 주변은 이렇게 깊은 숲이라서 야생 원숭이가 살고 있다. 원숭이는 집단 생활을 하기 때문에 저 원숭이 주변으로 여러 마리가 나무에 올라가 있었다. 원숭이는 동물원의 우리에 살고 있어야 하는데, 그냥 길가에 있는 게 무척이나 낯설었다.

뱀부 근처니까 이미 저녁 때가 거의 다 되었다. 나는 좀 서둘러서 빨리 내려와 뱀부에 도착했고, 한 10분 정도 있다가 포터인 비스누가 왔고, 다시 둘이서 10분 정도 더 기다려도 일행들이 도착하지 않았다. 시간은 벌써 6시가 넘었고, 해는 완전히 져서 발밑만 겨우 보일 정도였다. 걱정이 된 비스누가 짐을 놓고 길을 되짚어 올라갔다가 금방 일행(의주와 은영 씨)을 발견했는데, 이때 은영 씨가 비스누를 보자마자 펑펑 울었다고 한다. 아니, 왜?

뱀부에만 오면 좀 아늑한 저녁이 될 줄 알았는데, 완전 실패다. 왜냐하면 오늘 밤 뱀부에서 자려는 사람들이 너무 많다.(단체손님) 그래서 우리는 전기도 들어오지 않는 롯지(서너 개의 롯지 중에서 한 두개만 영업을 하고 비수기에는 다른 롯지는 문을 닫음.)를 배정받았다. solar system hot shower는 이미 찬물! 씻기를 포기하고 촛불로 겨우 불을 밝혀 물수건으로 얼굴만 닦았다. 게다가 우리 일행에게는 이불이 두 개만 배정되었다.(이 때도 롯지 주인은 우리에게 no problem이라는 말을 연발했다.) 여자니까 은영 씨가 한 개. 침낭의 얇은 의주가 한 개. 난 그냥 침낭으로 버텨보기로 했다.(그러다가 사실은 추워서 잠을 한숨도 못 잤다.)