선물로 받은 도록이 책상 서랍 안에서 잠자고 있고, 주말에는 절대 갈 수 없다며 차일피일 미루고 있다가 결국 전시회 마지막 날에 가게 됐는데, 난 항상 평일에 서울로 산책나갈 때마다 평일에 왜이리 노는 사람이 많냐는 의문에 휩싸여서 어지러워 한다.

어젠 정말로 공짜표 마지막날이어서였는지 사람이 너무 많아서 사람이 없는 그림을 피해다니며 보느라고 지그재그 역행도 서슴치 않는 엄격한 예의범절을 지키며 나름대로 그림과 소통을 하고 왔다. 몇달동안 도록을 열고 싶어서 무지 고민했는데, 역시 안보고 가길 잘했다. 내가 바라보고 있는 그림 자체로의 그림과의 이야기가 그 안에 숨겨진 이야기보다 더 좋아.

어제 도록을 선물해주신 분이 어떤 그림을 좋아하냐고 하셔서 나는 이 그림들을 떠올리며, 어떤 그림은 튀어나올 것 같고 어떤 그림은 그림을 보다가 눈을 감고 싶다고 했다.

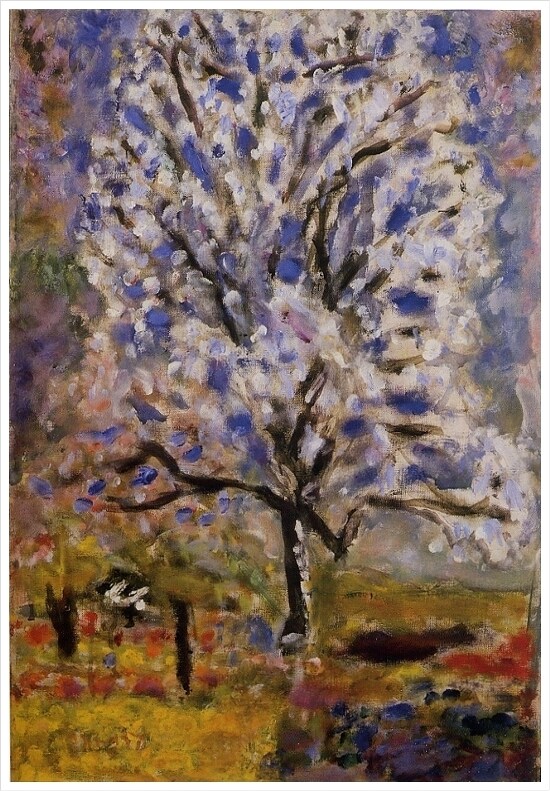

글렌 브라운 [건축과 도덕] 피에르 보나르 [꽃이 핀 아몬드 나무]

[건축과 도덕]은 첫번째 방에 전시되어 있었는데 저 꽃들이 튀어나와 있어서 (시각적으로) 약간 놀랐다. 그래서 그림이 뚫어질 정도로 계속 보며 매직아이 놀이를 할 정도로 매력적이었다. 난 국화도 참 좋아하는데, 옆의 [꽃이 핀 아몬드 나무]까지 고려해본다면 아무래도 흰 꽃이면 다 좋아하는게 아닐까 싶다. 원제는 [Architecture and morality]인데, 건축과 도덕이라고 번역해놓은 건 너무 딱딱하지 않은가 싶다. 철학이나 미학을 공부할 때의 Architecture와 Morality는 건축이나 도덕보다 상당히 많은 의미를 내포하고 있었는데(예를 들면 형상, 만듦새, 윤리, 옳고 그름의 가치 기준 등등?? 이런 것도 사실 내겐 정의보다는 단어에 대한 느낌이 중요하다) , 그래서인지 원제가 더 좋았다.

이 두 그림은 전혀 사실적이지 않다. 그러나 [건축과 도덕]은 사진이라도 해도 믿을 정도로 그림이 튀어나올 것 같다. 그에 반해서 [꽃이 핀 아몬드 나무]는 30초를 보니 멍해지면서 눈을 감고 싶었다. 하이힐을 신어서 눈을 감으면 비틀거릴 수도 있겠다는 걱정을 잠시 했지만 자세를 곧추세우고 눈을 감으니 하얀 꽃이 핀 나무가 서 있고 바닥에는 이름모를 노랑빨강꽃들이 가득 피어 있는 어떤 장소가 바로 떠오른다. 내가 도시락 싸서 돗자리와 책 몇권을 갖고 봄소풍 가고 싶은 장소라며 평생을 기다려 왔던 곳이랄까..

발튀스 [나무가 있는 풍경]

이 그림은 차가운 현실이 쫙쫙 금이 가며 깨지고 있는 기분이 들어서 괜히 두근거렸다. 저 배경의 무심한 직선들이며 로보트같아 보이는 사람, 쌀쌀한 날의 햇살 한줄기가 조각조각 깨지기 시작했다. 난 사진을 찍을 때 괜히 나무를 한 구석탱이에 집어 넣는 사진을 많이 찍는다. 그 불규칙한 이질감이 좋고, 사진에는 방해가 될지언정 자연 자체로는 방해는 커녕 조화로운 구성품의 일부이기 때문인데, 그런 내 마음이 이 그림에 그대로 표현되어 있어서 좋았다.

라울 뒤피 [탈곡]

라울 뒤피의 바이올린 그림은 화가되기 참 쉽다-라고 생각했던 작품 중의 하나였는데(유독 이번엔 그런 작품이 많았다. 그래서 더 좋았던 작품도 있었지만, 아무래도 현대작품을 볼 때는 진부하지 않기를 바라며 보기에 바이올린 그림은 좀..) 이 [탈곡]은 엄청나게 매력적이었다. 이 사람들의 활기찬 역동성, 하지만 존엄성이 전혀 부여되지 않은 흐릿하고 투명한 형체들, 인간에 대한 연민이나 사랑은 철저하게 배제하고 노동의 아름다움만을 강조된 것 같다고 생각하며 그게 너무 환상적이라 그림 앞을 떠날 수가 없었다. 나란 앤 좀 나와 반대적 성향을 가진 것들에 더 매혹되기 마련이니..

모리스 키슬랭 [과일이 있는 정물] 조르주 브라크 [바니타스]

철저하게 극과 극에 있는 이 두 작품이 정물 중에서 가장 좋았다. 퐁피두전에는 브라크의 작품이 무진장 많았는데 흐릿한 형체와 색깔, 모호한 느낌은 정말 별로인라고 생각해서 박효신이나 박화요비의 노래도 별로 안좋아하는데 브라크의 그림들이 그런 느낌이었다. 그래서 이사람은 내 스타일이 아니라고 생각했지만 딱 한 작품, [바니타스]는 참 좋았다. 흐릿하고 모호한 기법으로 해골을 그리는 것만큼 어울리는 게 또 있을까! 원래 해골 그림을 참 좋아하는데 이 그림은 브라크가 누군지도 모르고 좋아하던 그림이라 참 반가웠다. [과일이 있는 정물]은 참 청명한 기분이 들게하는 그림이었다. 거칠고 어두운 정물화들 사이에서 홀로 빛나고 있어서 더 좋았을 수도 있겠다. 과일의 완벽한 구형과 빛, 환상적인 색감이 어두운 전시실에서 불타고 있다.

피카소 [누워있는 여인]

꺅, 럭셔리하다!!

난 그림과 이야기하는 걸 좋아하지, 뭐 역사나 비평 이런것들에는 무지하기 때문에 모두가 극찬하는 피카소라도 무조건적인 존경을 보내지는 않아왔다. 사실 모니터나 책으로 보는 건 실제로 보는 거랑은 완전히 다르기 때문에 너무나도 유명한 피카소의 그림이라도 그냥 그런갑다 했었다. 그런데 이 그림은! 엄청나게 고급스럽다. 처음 보는 그림이었는데 작은 캔버스에 담긴 여인의 모습이 나는 손을 뻗어도 잡을 수 없는 너무 높은 그곳에 있는 것 같아서 놀랐다. 지금 모니터로 보고 있으니 다시 그 감흥이 사라지려고 하는데, 여인의 속눈썹, 손가락, 꽃을 쥐고 있는 모양새 하나가 너무 고급스러워서 감탄하지 않을 수가 없었다.

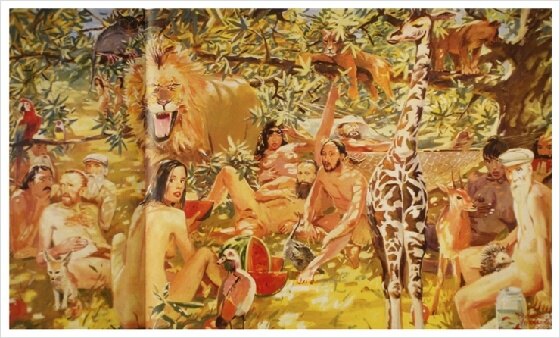

블라디미르 두보사르스키 & 알렉산더 비노그라도프 [풀밭 위의 점심식사]

이 그림은 왠지 웃겨서 보면서 약간 피식거렸다. 벌거벗은 사람들과 사자(!), 사슴(!!), 기린(!!!) 그리고 저 알수 없는 왼쪽 아래의 고양이같은 여우라니, 아- 문명인처럼 생긴 원시인의 세상에 갑자기 쳐들어갔더니 사람들이 놀라는 표정이랄까, ㅋㅋ 가까이 가보니 유명한 화가들의 자화상이라고 표시를 한 그림이 있다. 그걸 보자마자 진짜 혼자서 낄낄거리면서 웃었다. 이렇게 유쾌한 작품이라니!! 푸ㅏ하하니ㅏㅜ히이ㅏㅣ! 난 정말 러시아를 사랑하게 되버릴 것 같다.

좋았던 그림도 많았고, 그저 그런 작품들도 많았지만 일단 여기까지-

아참, [그늘을 들이마시다]는 내 평생 최고의 설치작품이었다. 난 사실 그 안에서 좀 눈물까지 나더라-