다난한 하루였다. 아침 일찍 일어나 서울로 가는 버스에 몸을 싣고, 성동구에서 생면부지의 사람들과 이해타산적인 공부를 하고, 6시가 지나서야 상암동으로 가기 위해 지하철을 탔다. 지도 앱은 이름도 생경한 디지털미디어시티역까지 한 시간이 걸린다고 알려주었으나, 실제로 걸린 시간은 30분이었다(그리고 30분 동안 길을 잃었다). 하염없이 걷고 또 걷다 서점에 도착했고, 좁은 공간이었음에도 사람들이 꽉 차 있었다.

긴 시간은 아니었다. 30분이 조금 넘는 당신의 이야기와, 한 시간이 조금 넘는 사람들의 질문들. 질문하는 사람의 대부분은 작가의 삶을 꿈꾸는 이들이었고, 나는 질문하지 않았다. 사람 많은 곳에서 나서는 걸 어려워하는 성격 때문이기도 하고, 끊임없는 질문과 대답으로 이루어진 이야기들만으로 충분했기 때문이기도 하다.

정해진 시간이 끝나고 당신의 싸인을 받기 위해 기다리는 사람들은 많았다. 나는 줄이 줄어들기를 기다리며 주변에 앉아있는 사람들과 잠시 이야기를 나누었다(주로 들었다, 라고 말하는 게 맞겠다). 그 중 한 사람은 ‘『백의 그림자』를 읽었을 때는 인물들이 찢어지게 가난했어도 요즘 한국소설답지 않게 징징대지 않아서 신선했는데, 이번 작품에는 징징거리는 작품들이 많아서 좀 그랬다’는 식의 이야기를 했다. 나는 별다른 대꾸를 하지는 않았지만 징징, 이라는 말이 마음에 걸렸다. 그 사람이 생각했던 징징, 이라는 말이 내가 생각했던 징징, 이라는 말과 같은 뜻인지는 모르겠지만, 적어도 지난 3년 동안 당신의 글들을 읽으면서 생각했던 것은 징징, 과 같은 단어는 아니었다. 그리고 그 징징, 이라는 말이 이 작은 연서를 쓰도록 마음먹게 했다.

‘길 위에서’, 라는 말이 더 맞지 않을까라고 생각했다. 그 많은 소설 속의 화자들에게 징징, 거릴 수 있는 삶은 없었다. 냉혹한 조건들은 이미 삶의 전제가 되어 있다. 그리고 화자들이 마주하는 생의 갈림길 위에 나는 자꾸 나를 위치시킨다. 내가 제희의 어머니라면, 내가 서점 앞에서 그 소녀를 보았더라면, 내가 도도라면, 내가 앨리시어라면... 그리고 내가 '나'라면. 거기에서 묻게 되는 질문은 ‘나라면 어떻게 했을까’가 아니라 ‘어떻게 해야 할까’이다. 바스러져 가는 존재들을 위해 해야 하는 것에 대한 질문. 하지만 그 길 위로 나를 안내했던 당신은 더 이상 없다. 잃어버린 길 위에서 답을 찾는 건 온전히 내 몫이다.

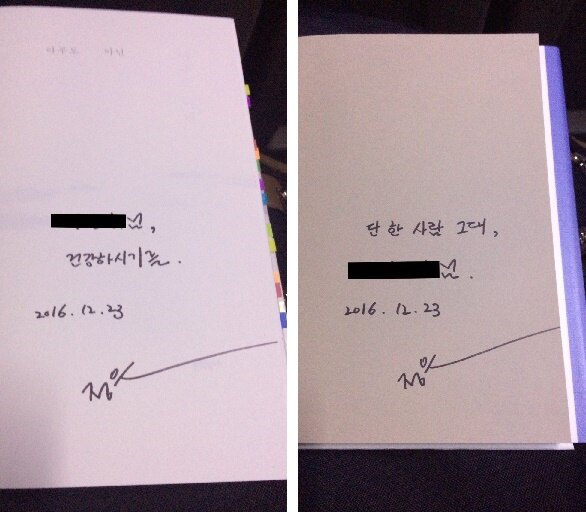

한 시간 정도를 기다려 싸인을 받았다. 처음 만난 것도 아니었는데 괜히 쑥스럽고 긴장이 돼서, 눈도 못 마주치고 싸인하는 손만 물끄러미 바라보았다. ‘단 한 사람 그대’라는 말이 작은 울림을 주었던 까닭은, 그 말이 『아무도 아닌』과 맞닿아 있다고 생각해서다. ‘단 한 사람 그대’라는 단독성이 ‘아무도 아닌’과 ‘아무것도 아닌’을 구별해주는 것이라고 나는 믿는다. 그래서 나는 ‘아무도 아닌’을 종종 ‘그 누구도 아닌’으로 바꾸어 부르고 싶어진다. 사람들이 ‘아무것도 아닌’이라고 생각하는 게 싫어서.

한 시간 반 동안 당신의 이야기를 들으면서, 그리고 다시 한 시간 동안 당신을 보면서 여전히 예민하고 민감한 사람이구나, 그래서 지난 몇 년 동안 나보다 훨씬 많이 아팠겠구나라는 생각을 했다. 작년 봄에 만났을 때도 느꼈던 것이지만, 여전히 그 자리에 있구나라는 생각이 들어서 고마웠다. 「옹기전」을 용산과 겹쳐서 읽고, 「웃는 남자」를 세월호와 겹쳐서 읽는 것은 편협한 독서이지만, 지난 시간 동안 세계가 우리에게 가했던 모든 일들이 당신의 문장에 새겨져 있다는 것을 읽을 때마다 느낀다. 그래서 항상 고맙고, 그 자리에 언제나 있어 주었으면 싶다.

아무런 친분이 없음에도 당신, 이라고 호명하는 것은, ‘그’와 같은 말이 주는 분리(또는 격리)의 느낌이 싫어서 그렇고, 당신의 글을 볼 때마다 내가 내 앞에서 나를 비추는 거울을 보는 것 같아 그렇다. 나를 비추는 ‘나’라는 거울 말고 또다른 거울. 그 거울은 내 앞에 서 있는 것이지 ‘그’처럼 저 멀리 있는 것이 아니었다. 예전에도 그랬고, 지금도.

두 번째 책에 싸인을 할 때 나는 내 쑥스러움을 넘어 폭력에 대한 세 번째 이야기에 대해 물었다. 당신은 지금 현실에 너무나 폭력적인 일이 많이 일어나고 있어 계속 밀리고 있다고 대답했다. 아마 그런 이유일 것이다라고 짐작했던 말이었다. 내년에도 나는 마냥 기다리고 있겠다고 생각했다. 그러나 ‘마냥’ 기다리는 것이 기다려지는 것은, “수면 위로 드러난 이름 아래 차갑게 잠겨 있는 이름들”을 당신이 호명해주는 시간이기 때문이다. 싸인을 다 받고 인사를 할 때 나의 눈과 당신의 눈이 잠시 마주쳤다(나만의 착각일 수도 있겠지만). 당신의 눈은 여전히 깊었고 맑았다. 소설과 작가가 얼마나 다른지에 대해 말했던 그 사람과 달리, 나는 당신의 글과 당신 자신이 얼마나 맞닿아 있는지를 생각했다. 잘 알지도 못하면서.

서재 활동을 본격적으로 시작하고, 제대로 글을 써야겠다고 생각했을 때 나는 감상의 언어, 파토스의 언어를 최대한 아끼겠다고 다짐했었다. 설령 내가 책을 읽고 느낀 감상이 감정의 몰아침이어도, 그것을 어떻게든 이성의 언어로 붙잡는 것이 결함 많은 언어로 사고할 수밖에 없는 나의 다짐이었다. 언어의 한계를 실감하면서 부딪치는 것이야말로 언어를 사용하는 인간의 숙명이라고, 그런 엄정함이 나의 존재론적 깊이를 파고들게 할 유일한 방법이라고 생각했다. 하지만 집으로 돌아가는 길에 나를 사로잡았던 상념들은 감정의 언어로밖에 쓸 수 없는 무엇이었다. 그래서 나는 나의 다짐을 허물고 이렇게 연서를 쓴다. 가랑비에 옷이 젖듯, 당신과의 만남이 준 감정에 젖어서.

서점을 나와 역으로 돌아가는 길에 나는 또 길을 잃고 헤맸다. 집으로 가는 막-지하철은 이미 지나고 없었고, 신논현까지 빙빙 돌아가 좌석버스에 몸을 실었다. 버스 안에서 당신의 필체를 다시 보면서 생각했다. 올해의 마지막은 『아무도 아닌』의 리뷰로 갈무리해야겠다고. 읽고 있던 두세 권의 책을 한쪽에 밀어두고 읽는다. 대부분 재독(再讀)이지만, 다시 읽으면서 새롭게 보이는 당신의 문장과 세계관을 생각하면서, 나는 밑줄을 긋는 것으로 당신의 아픔에 최대한의 위로를 보낸다. 그리고 생각한다. 언젠가 나만의 ‘황정은론’을 쓰겠다는 목표의 실현이 조금은 앞당겨져야 되겠다고.