-

-

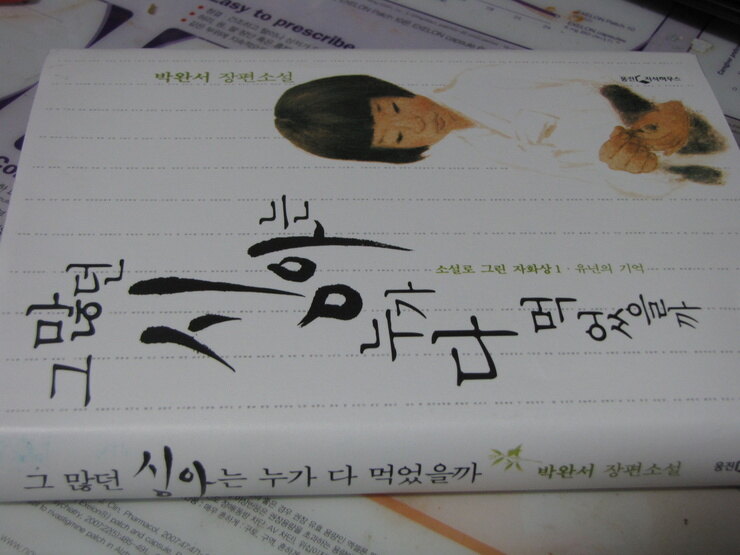

그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까 (양장) - 유년의 기억 ㅣ 소설로 그린 자화상 1

박완서 지음 / 웅진지식하우스 / 2005년 9월

구판절판

티브이 프로 느낌표의 영향으로 한동안 머릿속에 각인되었던 책 이름, 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까.

그럼에도 불구하고, 한참 책을 안 읽던 때라 찾아읽을 생각도 하질 못했었다. 작년서부터 뒤늦게 책을 좋아해 읽기 시작하니 참 유명하고 괜찮은 작품들을 뒤늦게 만나는 경우가 무척이나 많다. 이 책도 박완서 작가님이 작고하신 후에야 만나게 되었으니 죄송하고 또 죄송할 따름이다.

나뿐 아니라 아버지께서도 책을 무척이나 좋아하시는 터라 먼저 권해드렸었다. 이 책은 아빠도 아직 읽기 전이라 하셔서..

그랬더니 책을 한참을 시간을 두고 천천히 곱씹어 읽으시면서 참 좋다란 말씀을 하시었다. 박작가님이 표현하시는 어린 시절의 모습이 어쩜 그렇게 사실적으로 생생하게 그려진 건지.. 정말 아버지 어릴 적 그때 그모습의 시골이 떠올라, 너무나 좋았다라고 말씀하셨다. 책을 좋아하시면서도 읽은 후의 감상에 대해서는 정말 짧고 굵게 솔직한 감정을 표현하시는 아버지신지라, 뭐가 어떻게 좋더라라는 평가는 듣기가 꽤 어려웠는데 이 책은 정말 마음에 들어하셨다.

그래서 이 책을 다 읽기도 전에 그 후속작인 그 산이 정말 거기 있었을까와 나목을 인터넷 서점에서 주문하였다.

소설로 그린 자화상1 유년의 기억이라는 부제가 붙어있는.. 분류만 소설일뿐 실제로는 박완서님의 어린 시절 그대로의 모습이 오롯이 담겨있는 그런 책이었다.

소설도 좋아하지만, 실제로 있었던 일인지가 항상 더 궁금한 나에게는 박작가님의 이런 자서전이 더욱 진실하게 와 닿았는지 모른다.

흰옷이란 얼마나 좋은 것인지,

초가 지붕마다 뿜어 올린 저녁 연기가 스멀스멀 먹물처럼 퍼져 길과 논밭과 수풀과 동산의 경계를 부드럽게 지워 버려,

마침내 잿빛 하늘을 인 거대한 한덩어리가 되었을때도 흰옷 입은 사람이 산모롱이를 돌아오는 것은 잘 분간이 되었다.

그러나 마을 사람들은 다들 흰옷을 입었다.

특히 송도 나들이를 갈때는 때도 안 묻은 고운 흰옷으로 호사를 했다.

그래도 나는 할아버지와 딴 사람이 헷갈리지 않았다.

할아버지의 독특한 걸음걸이는 말로 표현할 수는 없었지만 강렬한 빛처럼 직통으로 나에게 와 박혔다.

19p

단숨에 읽어버리기 아쉬웠을 아버지의 마음을 이해할 것 같았다. 사실 내 어릴적 기억보다는 아버지의 기억과 오버랩이 되는 기억들이겠지만, 그래도 작품 속의 표현들은 정말 그림처럼 생생하게 뇌리에 박히는 표현들이 많았다. 게다가, 단순히 기억에만 의존해 쓰는 글이라 하였음에도 어쩜 이렇게 소상히 썼을까 싶을 정도로 어릴적에 대한 기억이 꼼꼼히 묘사가 되어 있어, 젊은 나조차도 내 어릴 적 기억을 되살려 떠올리기 힘든 것을 생각하면 참 부끄럽기도 하였다.

아카시아꽃도 처음 보는 꽃이려니와 서울 아이들도 자연에서 곧장 먹을 걸 취한다는 걸 알게 된 것도 그 꽃을 통해서였다.

..나도 누가 볼 세라 몰래 그 꽃을 한 송이 먹어보았더니 비릿하고 들척지근했다.

그리고는 헛구역질이 났다. 무언가로 입가심을 해야 들뜬 비위가 가라앉을 것 같았다.

나는 불현듯 싱아 생각이 났다.

우리 시골에선 싱아도 달개비 만큼이나 흔한 풀이었다. 산기슭이나 길가 아무데나 있었다.

그 줄기에는 마디가 있고 찔레꽃 필 무렵 줄기가 가장 살이 오르고 연했다.

발그스름한 줄기를 꺾어서 겉 껍질을 길이로 벗겨내고 속살을 먹으면 새콤달콤했다.

입안에 굼침이 돌게 신맛이, 아카시아꽃으로 상한 비위를 가라앉히는데는 그만일 것 같았다.

나는 마치 상처 난 몸에 붙일 약초를 찾는 짐승처럼 조급하고도 간절하게 산 속을 찾아 헤멨지만 싱아는 한 포기도 없었다.

그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까? 나는 하늘이 노래질때까지 헛구역질을 하느라 그 곳과 우리 고향 뒷동산을 헷갈리고 있었다.

89p

제목에 나왔던 싱아는 작품 속에서 세 번 정도 충분히 언급이 되는 것 같다. 유년의 행복했던 기억을 회상케 하는 매개체로 말이다.

하지만, 나는 싱아라는 식물조차 모르니, 정말 궁금하기만 할뿐이었다. 아카시아 꽃을 먹어본 것 같기는 한데, 사루비아 꿀이 더 달콤했던 것 같기도 하고..

세대가 달라서인지 그 분의 행복했던 유년을 공유할 싱아를 먹어보지 못함에 아쉬움이 가득했다.

박완서님은 1931년생으로 일제치하때부터 6.25전쟁이 날때까지의 평탄치 못했던 삶이 담겨 있을 정도로 어린 시절의 행복했던 기억 외에 대도시로 올라와 고생하며 지냈던 기억과 삯바느질로 자녀들을 가르치면서도 항상 자존심만은 굽히지 않았던 어머니의 꼬장꼬장한 성격까지 고스란히 이야기할 정도로 솔직함을 갖고 계셨다. 어렸을 적에는 부끄럽게도 여겨졌겠지만, 아버지 없이 자란 박완서님에 대해 할아버지, 숙부들이갖고 있는 애정과 가정의 돈독한 울타리는 유년의 그녀를 든든히 받쳐주는 그 무언가였을 것이다. 그리고 무엇보다 숙부의 일제 치하 당시 면서기 활동으로 친일파로 몰리고, 6.25 동란 이후에는 빨갱이로 몰려 벌레만도 못한 고문을 당한 이야기까지.. 잊고 싶었던 하지만, 평생을 들어 절대 잊히지 않을 그런 이야기들을 소상히 기록하며 한반도의 국민으로 느껴야했던 혼란기의 복잡한 심경들이 그대로 전해져 오는 것 같았다.

6.25 동란 때 태어나신 엄마, 그리고 그때도 아주 어린 아이였던 아빠를 두고 있는 나로써는 정말 더욱 멀게만 느껴지는 전쟁 이야기였건만, 박작가님은 이미 그때 서울대 문리대에 합격한 나이였던 지라 전쟁이 주는 처절한 고통을 국민으로써 담아가고 있었다.

나고 자란 시기가 갈수록 윤택해지는 시대에 살고 있다보니 자꾸만 어려웠던 할아버지, 아버지의 세대를 잊게 된다.

박작가님의 이야기 속에서 그 옛날 시골의 정취와 훈기, 그리고 잊지 말아야할 어려운 시절의 우리 아버지들의 모습을 다시금 보게 되었다.

이 다음에 읽을 후속편인 박완서님의 다른 책들이 더욱 궁금해지고 있다.