모 대형 서점에서 고객이 편하게 앉아서 책을 읽을 수 있도록 책상과 의자를 놨단다.

보고 싶은 책 마음껏 보는 거야 나무랄 수는 없겠지만, 책 읽기만 읽고 판매가 안 되면 재고는 도대체 어디로 가야 할까?

책이 어려 사람의 손때를 타고 남은 빈자리는 어떻게 매꾸어야 할 것인가? 혹여나 출판사로 반품된다면, 작가는 인세도 못 받고 출판사는 재고 않고 패기? 해야 하는 것은 아닌가 싶다.

북풀, 알라딘 블로그를 보고 있으면 상당한 착시현상을 불러일으킨다.

책이 대단히 많이 팔리고 있는 거 같은 착시현상 말이다.

이 우물 내에서야 책의 독서 바람이 활발히 불지만 일반으로는 책 구입은 전혀 없는 가정이 상당히 많다.

있는 집은 책 볼 시간이 없을 것이고 없는 집은 돈이 없어 책볼 시간이 없을 테고, 한해 평균 도서구입비가 소주값 아니 대형 프랜차이즈 커피값 몇 잔에 불과하다고 한다면 믿겠는가? 사실이다. 통계가 말해주기에 …….

나도 올해 도서구입비를 계산해 봤다.

알라딘에서 구입한 책값이 얼추 백만 원을 훨씬 상회 하였다.

안 그래도 주머니 사정에 이를 바득바득 갈리는데 이제 더 이상, 당분간은 책값이 무리임에도 불구하고 보고 싶은 책, 또는 사진가들의 책은 도저히 외면할 수가 없어서 구입한 것들이다.

카메라는 수백만 원을 질러도, 고작 1,2만원하는 사진 책은 카메라 판매 금액 반에 반도 안 된다.

불균형적 현상은 결국 멍청하고 무식한 이미지들을 양산하고, 기초가 부실한 무덤덤한 사진이 남발되며 그런 사진들이야 박약한 카메라의 이미지에 꽂혀서 그러다 마는 게 대부분의 수순일 뿐이다.

그나마 사진에 대한 저술가들이 있었기에 사진이 이만큼 발전하는 이유일 텐데 아쉽기는 매한가지다.

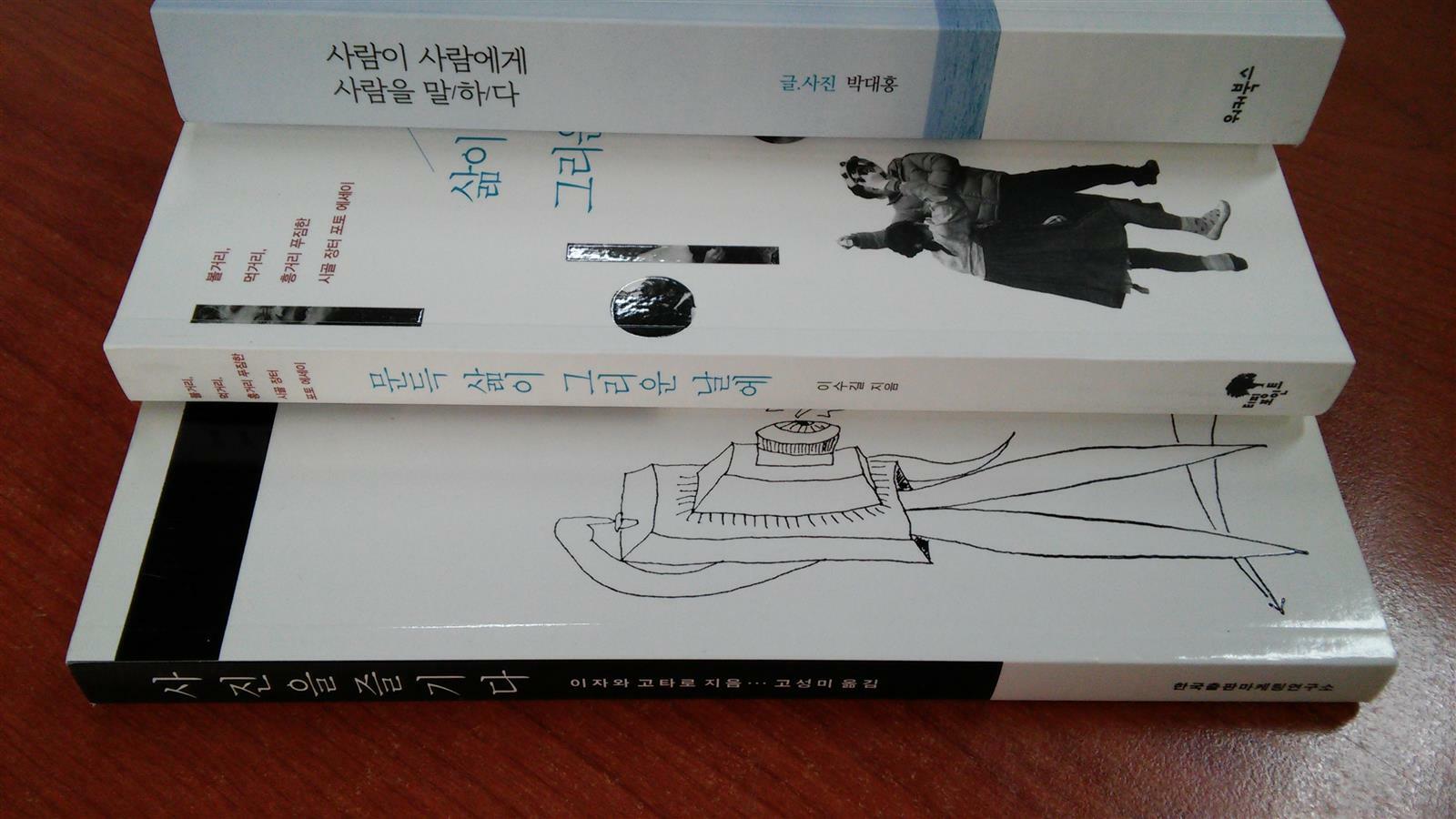

그런데 또 사진 에세이집 주문했다.

대부분이 판매지수가 현저히 낮은 사진 책들이다.

글이 적고 사진이 많아서 읽기가 수월하다.

그런데 글 한 줄이 명언처럼 파고드는 초고감도의 농밀어를 막상 사진 좋아한다며 사진을 주구장창 찍어 대는 사람은 정작 찾지를 않는다.

사진 찍는 놈 백이면 백 놈 붙잡고 물어 봐라.

사진이 다들 하나같이 이구동성으로 어렵다고 내지른다.

그런데 "사진적인 행동"은 어찌 그리도 쉬워 보이는 건가 말이지.

어려운 척하는 거지. 그래야 있어 보이는 허영 끼로 포장할 수 있거든.

그러나 정작 행동으로는 전혀 어려워 보이지가 않아서다.

풀풀 날리는 봄바람 같은 사진들이다.