22.이노센트-스콧 터로

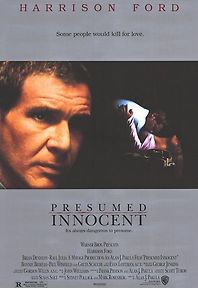

어린 시절에 봤던 해리슨 포드 주연의 영화 <의혹>은 여러모로 나에게 깊은 인상을

남긴 영화였다. 무엇보다 잊을 수 없는 것은 해리슨 포드의 눈빛이었다. 자신의 무죄를

강력히 호소하면서도 동시에 불안감을 품고 있는 그 눈빛은 나로 하여금 영화에서

눈을 뗄 수 없게 만들었다. 나는 진정 궁금했다. 해리슨 포드의 모순적인 눈빛이 어떤

진실을 나에게 보여줄지. 영화의 마지막을 보고 나서야 나는 해리슨 포드의 눈빛이

말하는 진실을 부분적이나마 이해할 수 있었다. 하지만 그건 어디까지나 부분적인 이해

에 불과했다. 나는 <의혹>의 진실을 이해하기에는 너무 어렸고, 세상 경험도 부족했고,

근본적으로 인간과 인간 관계의 모순적인 복잡함과 가족 관계의 복잡미묘함을 체험해본

적도, 이해하려고 노력한 적도 없이 가정을 평안한 곳으로만 여기는 단순한 아이였을

뿐이었다. 영화는 재미있었지만, 이해의 불완전성은 그 영화를 내 머리 속에서 해리슨

포드의 시선과 함께 묻어버리게 했다. 그렇게 나는 <의혹>을, 해리슨 포드의 불안한

시선을 잊어 버렸다.

내가 다시 그 시선을 떠올린 건 몇년 전<무죄추정>이라는 소설을 읽으면서였다. 그저

소설이 내 앞에 있었기 때문에 읽었는데, 읽으면서 운명적인 느낌처럼 나는 이 소설이

<의혹>의 원작소설임을 알아차릴 수 있었다. 그리고 책을 읽으면서 나는 해리슨 포드의

눈빛의 의미를 시간의 벽을 뛰어넘어, 이십 대 중반의 나이에야 알아 차릴 수 있었다.

어린 시절의 부족한 경험 때문에 영상이 환기시키는 메시지를 불완전하게 이해할 수 밖에

없었던, 나는 책 속 주인공 러스티 사비치 내면의 진솔한 감정표현과 고뇌,고민, 그의 시야로

바라본 사건의 진실을 접하고 나서야 해리슨 포드의 눈빛에서 보인 불안을 이해할 수 있었다.

그걸 하나의 문장이나 표현으로 쉽게 정의할 수 없겠지만, 그래도 한 문장으로 감히 표현해

본다면 이렇게 말할 수 있을 것이다. '행복한 가족들은 서로 비슷하게 닮아 있다. 그러나

불행한 가족들은 각기 나름의 이유가 있다.'라고. 너무나 유명한 <안나 카레니나>의

첫 문장이야말로 소설 <무죄추정>과 영화 <의혹>을 설명하는 한 문장일 것이다.

소설과 영화는 그 말에서 시작해, 다시 그 문장으로 끝나버린다.

불행한 가족의 이야기로서 시작하고 끝나버린 <무죄추정>의 이야기를 진짜 끝내기 위해

작가 스콧 터로는 20년의 시간이 지나서야 다시 펜을 들었다. <이노센트>는 <무죄추정>의

후속작이자 완결편으로, 노년의 작가의 폭넓고 차분한 시야와 생각이 소설 곳곳에 스며 있다.

20년의 세월이라는 삶의 담금질은, 차분하지만 그 안에 가늠할 길 없는 자기파괴적 열정을

품고 있던 소설을, 관조적인 시선으로 삶의 진실을 냉정하게 파악하는 다양한 인간들의 음성이

들리는 소설로 바꾸어버렸다. 하지만 <이노센트>의 시작은 <무죄추정>과 다를 바 없었다.

'행복한 가족들은 서로 비슷하게 닮아 있다. 그러나 불행한 가족들은 각기 나름의

이유가 있다'라는 문장은 여전히 이 소설에서 맹위를 떨치고 있었다. 이 문장은 시작부터

내 뇌리를 지배했고, 중간까지 변화하지 않은 이 소설의 낙인으로 머리에 각인되어 버렸다.

그런데, 마지막으로 넘어가면서 이 문장은 변화하기 시작한다. 소설 속 다중의 다양한 목소리가.

과거를 되풀이하지 않으려는 인간들의 몸부림이 몸에 전해지며, 머리 속 문장은 서서히 사라

지기 시작했다. 마치 액자로 만들어진 문장에서 액체들이 서서히 빠져나가면서 문장들이

사라지는 것처럼.

소설의 마지막에 다다르자 위의 문장은 완전히 사라져버리고 대신 하나의 문장이 그 자리를

차지한다. 그것은 '나쁜 결혼은 좋은 결혼보다 훨씬 더 복잡하지만 언제나 마찬가지

회한으로 가득하다. '당신은 나를 충분히 사랑해 주지 않았어요.' ' 라는 문장이었다.

나는 그제서야 깨닫는다. <무죄추정>에서 <이노센트>로 이어지는 여정이 두 문장 사이의

변화였다는 사실을. 미스터리나 법정 스릴러, 인간들의 얽히고 섥힌 애정극, 비극적 가족

이야기는 두 문장의 변화를 포장해주는 것에 불과했다는 사실을. 그것을 알고 나서

나는 다시 한번 해리슨 포드의 눈빛을 떠올렸다. 그 불안은 비극이 끝나지 않으리라는,

비극의 무한성을 속삭이는 눈빛이었다. 어린 나는 그것을 이해하지는 못했지만, 본능적으로

느꼈기에 그 눈빛의 불안에 매료된 것이다. 그래, 그런 것이었다.

사족. 두 문장에 덧붙이는 나의 이야기:비극을 비극으로서 이해하지 못했던 남자는 비극을

실제로 경험하고 나서야 그게 비극이라는 사실을 깨닫는다. 20년의 세월이 지나 다시 비극과

마주한 남자는 자신이 비극을 마주쳤고 비극을 떠나보냈다고 생각해지만, 비극이 아직 끝나지

않았다는 사실을 이해한다. 비극의 무한성 앞에서 노년의 남자는 삶의 진실을 깨닫고, 삶의

급류 앞에서 자신을 놓아버리고 물처럼 흘러간다. 그리고 다시 비극이 시작되었다는 사실을,

비극이 끝나지 않으리라는 사실을, 그 끝나지 않은 비극의 순환고리가 자신의 삶이라는 사실을

그제서야 파악한다. 그 순간 남자는 편안해진다. 자신의 삶이 비극이라면 비극의 삶을 살아갈

수 밖에 없는 것이다. 남자가 편안히 자신의 삶을 받아들이자 말자, 다시 비극은 시작된다.

물론 이때의 비극은 전의 비극과 다른 비극이었다. 더 이상 그 남자의 삶은 안나 카레니나의

첫 문장에 얽매여 있지 않았다.