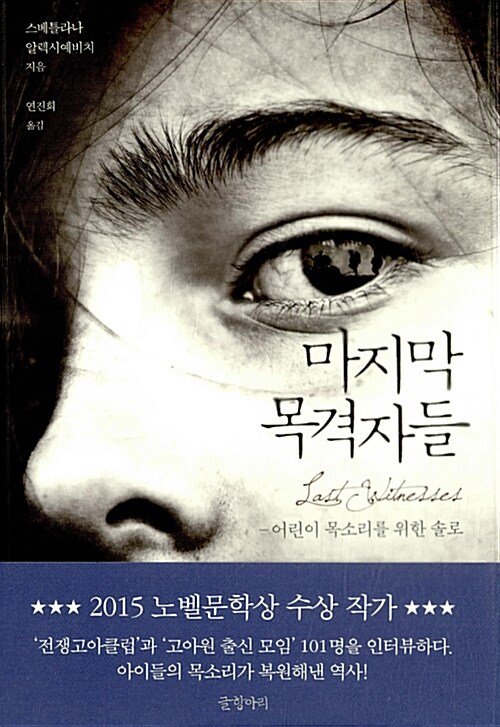

책을 읽고, 문학을 읽고, 소설을 읽고, 무언가의 감흥에 휩싸여 울 수 있다는 건, 지극한 슬픔을 느낄 수 있다는 건, 얼마나 복된 일인가. 이 복된 일을 읽는 독자로 하여금 불러일으키게 만드는 문학이 나에게는 '좋은 문학'이다. 내가 좋은 문학을 이렇게 생각한다는 건, '내가 지금까지 읽은 스베틀라나 알렉시예비치의 문학 작품이 나에게는 좋은 문학작품이었다'는 말로 이어진다. 언제나 스베틀라나 알렉시예비치의 문학은 나로 하여금 눈물을 흘리지 않을 수 없게 만든다. 슬픔이 계속해서 찾아들게 만든다. 읽다가 책을 덮고 감정을 잠시 억누르게 만든다. 그녀의 책은, 소설은 언제나 나를 그렇게 만든다. <아연 소년들>이 그랬고, <세컨드 핸드 타임>이 그랬다. 장담하는데, 아직 읽지 않은 <체르노빌의 목소리>나 <전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다>도 마찬가지리라. 그건 실제 일을 경험한 이들이 내는 목소리들이 모아서 만들어진 소설이 내게 어떤 영향을 끼치는지 잘 알고 있기 때문이다. 그들의 목소리는 나를 감정의 어떤 극한으로 몰고간다. 나를 슬픔의 극한까지 치닫게 한다. 참을 수 없을 정도로 그들의 목소리는 나를 몰아가고 나는 거기에 굴복할 수밖에 없다. 그게 팩트가 가진, 실제 경험이 가진 힘이다. <마지막 목격자들>도 마찬가지다. 2차 대전이라는 비극을 겪은 벨라루스의 아이들의 목소리가 울려내는 전쟁의 비극은, 전쟁이라는 힘없는 사전의 단어가 주는 힘보다 몇 만 배, 몇 억 배 강하다. 아이들은 죽어가는 부모와 가족과 친척과 이웃과 친구와 사람들을 봤다. 죽어가는 이들의 비명을 들었고, 죽어가는 모습을 봤다. 그들도 죽지 않기 위해 극한의 삶을 견뎌야 했다. 이유없는 무수한 죽음들, 아니 설사 이유가 있다고 해도 설명할 수 없는 무수한 죽음과 폭력들. 수용소의 비인간적인 모습과 독일군이 저지른 무수한 만행들까지. 전쟁은 그들을 옥죄고 큰 상처를 남기고 심지어는 기억을 잃게 만들기까지 했다. 아이들의 시선과 기억속에 남겨진 전쟁이라는 비극의 참상을 목도하고 나는 눈을 돌리고 싶었다. 그러나... 눈을 돌리지 않았다. 눈을 돌린다면, 그것을 보지 않고 회피한다면, 전쟁의 비극성 앞에서 굴복하는 꼴이 되니까. 눈물을 흘리며 책을 끝까지 읽어나가면서 나는 다시한번 전쟁은 일어나서는 안 된다는 너무나 당연한 명제에 다다랐다. 뻔하지만 이 말밖에 달리 할말이 없어서.