-

-

아바나의 시민들 ㅣ 슬로북 Slow Book 1

백민석 글.사진 / 작가정신 / 2017년 7월

평점 :

태양

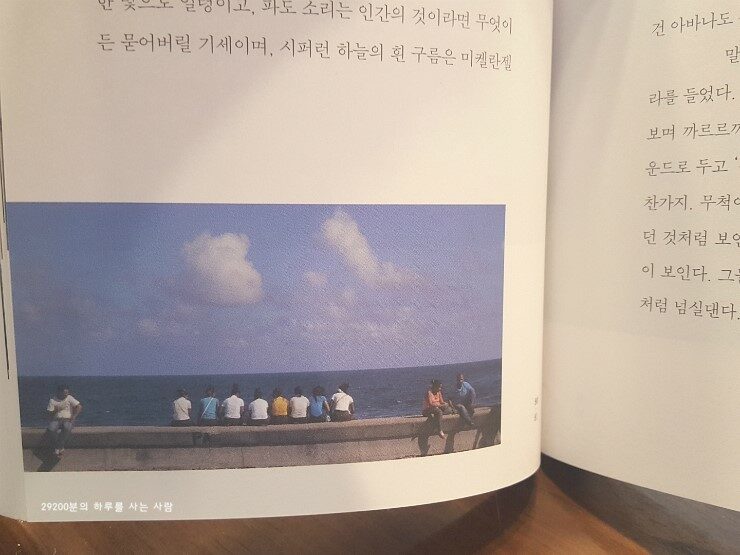

아래 아바나는 모든 것이 뜨겁고 눈부시다.

금방이라도 모든 것을 태울만큼 작열하는

태양, 멋진 배경의 부차적인 요소였을지 모를 한 덩이의 구름, 언제 쏟아질지 모를 비를 대비해 우산 따위는 쓰지 않는 자유, 카메라 포커스를

맞추면 (1달러를 요구할지언정) 최대한 멋진 포즈를 지어주는 사람들. 작가 백민석이 다녀온 '쿠바'의 수도 '아바나'에 대한 이야기입니다.

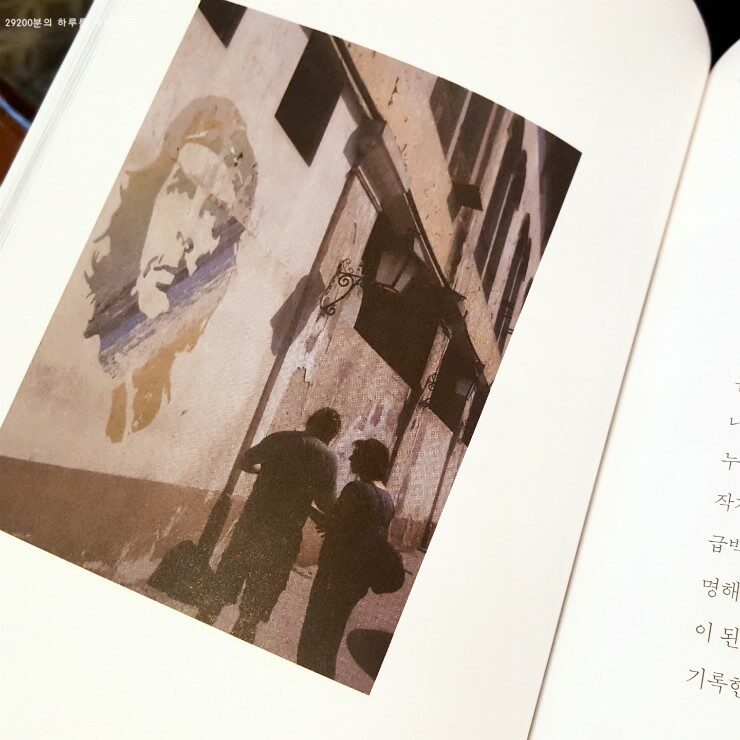

우리가 알고 있던 쿠바의 모습. 체

게바라, 피델 카스트로, 관타나모 수용소, 부에나 비스타 소셜클럽, 길거리의 째즈 뮤지션 등 떠올릴 수 있는 모습 보다 돈으로 살 수 없는

풍경과 에피소드를 책 속에 담고 있습니다.

요즘같이 폭염으로 정신 못 차리고 있을

때면 더더욱, 시원한 바닷가나 추운 나라로 떠나는 여행을 검색하지 더운 나라를 쳐다보기도 싫을 것 같은데요. 우연히 접한 쿠바는 낯선 곳,

남들이 가지 않는 곳, 가이드도 책도 없이, 로밍이 제공되지 않아 강제로 인터넷 중독을 치료할 수 있는 곳, 그래서 더 떠돌고 싶은 곳 곳임을

알아차리게 되죠. 작가는 한국에서처럼 생활하고 싶다면 아바나가 싫어질 것이라고 조어 같은 경고를 늘어놓습니다.

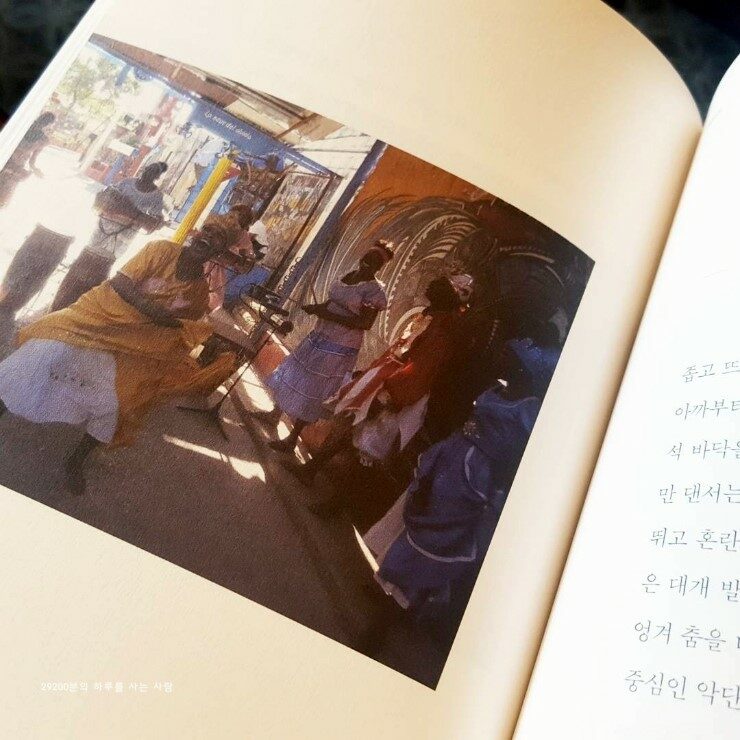

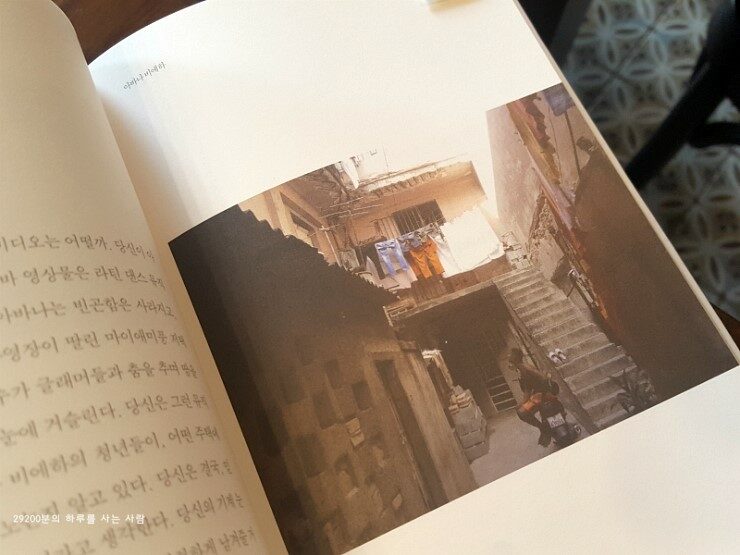

쿠바는 자유로운 영혼을 가진 사람들이 오는

여행지입니다. 유명 관광명소도 수려한 자연경관도 없지만, 하루를 살아내고 있는 시민들의 일상이 있는 곳입니다. 아바나에 당도한 백민석 작가는

직접 사진을 찍고, 오래도록 걸으며 지도에 나와있지 않은 보물 같은 곳을 하나하나 찾아나가는데요. 그 담백하고 자연스러운 일상은 사회주의 국가,

중남미 기후, 완연한 흑색도 아닌 맑고 아름다운 검은 피부가 만들어내는 독특한 질감을 전달받는 행운을 얻게 되죠.

작가 백민석의 글을 한 번이라도 읽어본

사람이면 '당신'이란 2인칭으로 부르는 독특한 시점이 낯설지는 않죠. 강렬하고 몽환적이었던 소설의 느낌이 에세이에도 투영되어 있습니다.

'당신'이라 부르는 주체는 책을 읽는 독자들에게 소설 속 주인공이 된 착각과 더불어 친근한 사람처럼 느껴집니다. 마치 함께 여행 다니고 있는

듯한 이상야릇한 기분. 허지웅 작가가 좋아하는 백민석다움이 이런 게 아닐까요?

"플로리다

해협의 광대한 바다보다, 19세기에 지어올린 스페인 식민지풍 건물들보다. 말레콘을 물들이는 낙조보다 더 눈길을 끄는 매력적인 자원임을 안다.

어쩌면 전체적으로 허술하고 빈약한 느낌의 도시 환경이 그들의 활력 넘치는 충만한 육체미를 더욱 빛나게 하며, 그들의 탄력 있는 피부와 부드러운

동작 하나하나를 더욱 매력 있게 만들어주는지도 모른다."

P137

쿠바에 인간에 살기 시작한 지는 4000년

전쯤이라지만 1514년경 원주민 인디오에서 스페인으로 주인이 바뀌고, 경영권을 둘러싸고 스페인과 미국의 전쟁 끝에 1899년 쿠바는 미국으로

이양되었습니다. 이때 만들어진 건물이 '관타나모 수용소'인데요. 이후 친미 독재 정권을 거듭하다, 1595년 카스트로가 이끈 혁명군이 사회주의

정권을 세웁니다. 하지만 따지고 보면 카스트로 또한 쿠바를 점령한 유럽인의 자손이 아프리카계 흑인 사이에서 낳은 혼혈이란 점에서 이 땅의 주인은

모호해집니다.

하지만 누가

원주인인들 이제 상관없습니다. 현재 아바나의 사람들은 자신만의 생활을 즐기며 본인들이 관광자원임을 알고 있습니다. 염치 불고하고 들이대는 카메라

렌즈에 시민들은 당황하지 않고 손을 흔들거나 포즈를 취해 줍니다. 채도가 높은 원색의 오래된 차들, 야자수, 질감 높은 하늘과 바다들, 미친

태양이 있거나 없거나 다른 모습을 주는 퇴색적인 아바나.

'쿠바', 언젠가 어느 것에도 얽매이지

않음을 느끼고 싶어 떠나고 싶은 나라입니다. 여행이 주는 휴식과 설렘의 본질을 경험하는 여행, 아바나의 시민들에게서 배운 세속 없는 자유와 비워

냄을 책을 통해 대리만족할 수 있어 참 좋았던 독서입니다.