-

-

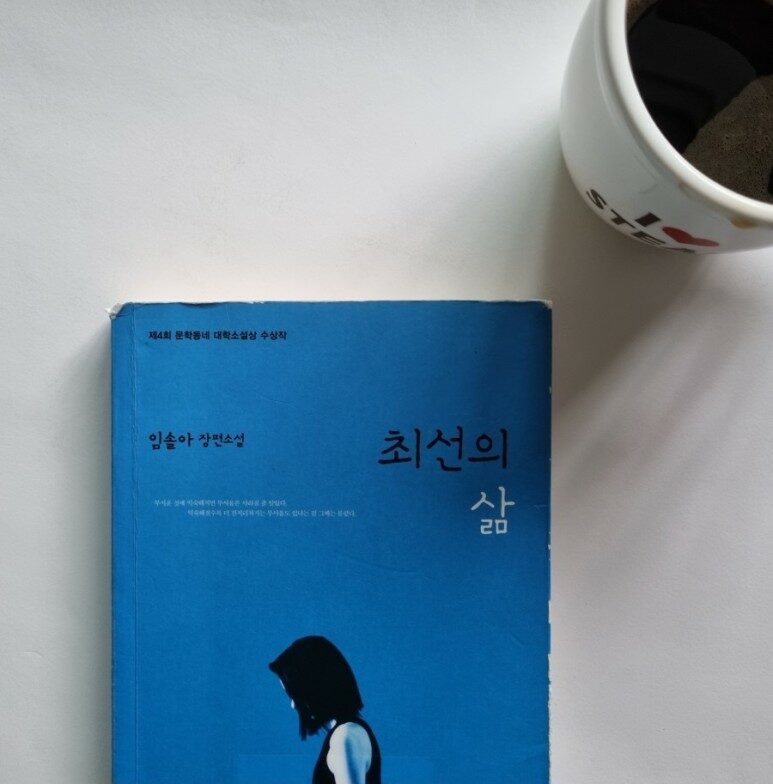

최선의 삶 - 제4회 문학동네 대학소설상 수상작

임솔아 지음 / 문학동네 / 2015년 7월

평점 :

구판절판

"나는 최선을 다했다. 소영도 그랬다. 아람도 그랬다. 엄마도 마찬가지다. 떠나거나 버려지거나 망가뜨리거나 망가지거나. 더 나아지기 위해서 우리는 기꺼이 더 나빠졌다. 이게 우리의 최선이었다." P174

최소한 병신은 되고 싶지 않다는 꿈. 예쁘고 키 크고 성적도 최상위인 소영으로 인해 최선의 결과인지 최악의 결과인이 애매해졌다. 충청도의 한 소도시의 세 중학생 강이, 소영, 아람의 성장통을 다룬 책은 제4회 문학동네 대학소설상을 수상했다. 그리고 7년 만에 동명의 영화로 만들어졌다. 영화를 보기 전에 소설을 꼭 읽어보고 싶었다.

영화는 18세 고등학생으로 각색했지만 소설을 읽는 내내 중3이란 생각을 잊어버리기에 충분했다. 거칠고 다듬어지지 않았던 그때 그 시절의 감정들을 쏟아내는 세 친구의 가출기와 일상은 충격 그 자체였다. 욕과 담배, 술은 기본, 가출은 심심하면 터지는 연례행사였다. 그 후 구걸, 노숙, 유흥업소 근무, 살인미수, 문신, 폭력 등 버라이어티 한 경험을 이어간다. 충격에 충격을 더했더니 굳은살이 박이며 만만해졌다. 더 이상 소설 속 이야기가 충격으로 다가오지 않을 정도였다.

대체 얘네들의 불만은 뭘까? 불안일까, 불만일까, 무엇에 딱히 불만이 있는 것도 아닌 것처럼 보이는데 계속해서 나빠지려고만 하는 것 같았다. 소녀들은 짝수가 아닌 홀수의 미신처럼 서로 편 갈라 싸우면서 서로를 할퀴곤 했다. '다들 그러면서 사는 거야'라는 말로는 부족한 위험한 비행 일상이 가득했다.

하지만 그 속에서도 경계가 있다. 충청도의 읍내동(구도시), 전민동(신도시)사이의 보이지 않는 차별과 냉대가 존재했다. 연구원 가족의 자녀들이 사는 전민 중학교는 대전 내의 명문고 입학률이 가장 높은 학교였다. 강이 부모님은 가장 최근에 지어진 최고층 아파트인 늘푸른 아파트로 위장 전입해 전민중학교를 보냈다. 아람은 전민동이 개발되기 이전부터 부모님이 장사를 하며 살았다고 말하고 다녔다. 자신은 전민동 토박이라고 말하지만 아람도 강이처럼 외부인인 것은 마찬가지였다.

이들을 옭아매는 것은 바로 '희뿌연 우정'일지도 몰랐다. 강이에게 우정은 삶의 가장 중요한 모토이지만 소영과 아람에게는 아닐 수 있었다. 소설은 서로 다른 방향을 가리키는 손가락을 애써 감추고 있다. 성장 소설의 외피를 쓰고 이리저리 갈지자로 걸어간다. 알몸으로 서로의 치부까지 알고 있지만 서로의 생활 격차 보다, 각자의 세계가 다름을 깨닫고 깨진다. 맹렬히 울어대다 여름이 끝나면 사라지는 매미처럼, 오늘만 살고 내일은 없을 것 같은 청춘의 해프닝을 다루고 있다.

임솔아 작가는 수상 소감에서 "이 소설은 열여섯 살 때부터 십 년 이상 꾼 악몽을 받아쓴 것이다"라고 말했다. 야자 시간에 책상에 공책을 펴 이야기를 처음 쓰게 되었고 짝꿍에게 들키기 않으려 안간힘을 썼다고 회상했다. 소설 속 인물인 열여섯 살의 나를 마음껏 연민하고 싶었고, 글로 승화하면서 상처를 치유했다고 말할 줄 알았다.

하지만 악몽은 계속되었고 소설도 계속되었다. 소설은 임솔아 작가의 자전적인 이야기를 바탕으로 만들어졌다고 볼 수 있다. 중학교 때 가출 소녀였고, 집에서 50만 원을 들고 집을 나왔고 학교에 가지 않았더니 자동으로 퇴학 처리가 되어 있어 고등학교가 중퇴자가 되었다. 검정고시로 뒤늦은 24세에 대학에 갔다가 디스크로 휴학을 반복했으며 비로소 이 소설을 탈고했다.

그래서 이제는 악몽을 꾸지 않을까. 진심으로 궁금하다. 며칠 전 힘들고 화났던 일을 글로 꾸역꾸역 적었던 나는 조금은 홀가분해졌다. 마치 변비에 걸려 끙끙거리고 불편했던 장을 시원하게 비워 낸 것처럼 일기장에 싸지르고 잊어버릴 수 있었다. 임솔아 작가도 나와 비슷한 기분일까. 소설로 토해내고 나면 조금은 후련해질까.

소설을 읽으면서 주연 배우 셋의 신상을 먼저 알았다. 캐릭터를 조금 더 이해하려고 노력했고, 흠뻑 빠져들어 생채기 내기 바쁜 소녀들을 현미경처럼 들여다볼 수 있었다. 글은 텍스트로 만들어져 세 소녀의 불안한 방황과 질풍노도의 심리묘사가 날카롭게 그려져 있다. 과연 영상언어인 영화로는 어떻게 옮겨왔을까. 아마 쉽지 않았을 것이다. 읽는 동안에도 쉽게 이해할 수도 전달될 수도 없었기에 그대로 영상으로 옮겨만 왔다면 실패했을 가능성이 크다.