-

-

인생이 허기질 때 바다로 가라 - 내 밥상 위의 자산어보

한창훈 지음 / 문학동네 / 2010년 9월

평점 :

구판절판

바다위를 나르는 ’날치’, 거북이 손을 닮았다하여 ’거북손’, 손암 선생께서 벌레’충’을 붙이신 ’군소’ 같은 낯선 해산물과 갈치, 숭어, 고등어, 홍합, 병어, 김, 고둥, 돌돔, 성게, 우럭까지. 거기에 더해 정확히 알 바 없는 ’인어’에 이르기까지 바다가 대한 ’자산어보’ 이야기가 냄새를 머금고 독자를 기다린다.

어릴 때 외할머니가 고동을 손수 잡아 오셔서 익혀먹곤 했었다. 어릴 땐 고동이 제법 흔했었던 것 같은데, 요즘은 고동이 비싸 배부르게 사먹기가 힘들게 되었다. 아마 그때 고동을 잘 먹어서 변비로 고생한 적이 없었을지도 모르겠다.

책속에서 가장 인상깊었던 장면은 날치의 나는 장면인데, 날치에 대해 네이버검색을 해보니, 정말 아가미가 날개같이 생겨서 물고기가 새로 진화하는 과정의 생명이 날치라는 생각이 들었다. 바닷가에 산 적은 없지만 부산에 산 덕택이라 그런지 회와 생선은 내게 익숙하다.

생선을 좋아해 한때는 생선킬러라는 별명도 있었지만, 또 희안하게 회는 그렇게 잘 먹지를 못한다. 먹기는 먹지만 그렇게 좋아하지는 않는 정도라 해야 하나.

또하나, 책속에서 발견한 의문점은 삼치를 저자는 무척 맛있는 생선이라 하였지만, 구워 먹어본 나의 식성에는 맞지 않았다. 근데 나만이 아니라 가족 모두의 입에 맞지 않았던지, 가족들은 구워놓은 삼치는 손도 대지 않았던 기억이 있다.

입맛은 제각각 다르기 때문에 어쩌면 책 속에 있는 맛에 대한 식평도 주관적이 될 수 있다. 그래서 손암 선생께서 하신 식평과 저자가 한 식평이 달랐지싶다. 그럼에도 일치하는 식평은 조금 객관적으로 볼 수 있을 듯하다.

제목이 ’인생이 허기질 때 바다로 가라’이다. 사람은 마음이 허할 때 무언가를 채워넣고 싶어한다. 스트레스 받을 때 가장 먼저 하는 일은 먹을 것을 꾸역꾸역 집어넣는 것이다. 그런데 이러다보면 몸과 마음이 평온해지기는커녕 살만 찌고 독소만 채운다. 바다는 생명의 원천이라고 말들 한다. 근데 더 생각해보면, 사람들 중에 바다를 보는 것을 싫어하는 사람은 없는 듯하다. 물은 싫어해도 바다를 보는 건 좋아한다.

바다 앞에 서서 바라보고 있노라면, 숭고함과 장엄함에 대한 감탄으로 시름을 잠시나마 잊게 된다. 그 상태에서 싱싱한 바다의 생명들로 내 배를 채우면 나 자체가 싱싱해지는 느낌이다. 사실 바다의 생명들 또한 인간의 입장에서야 음식이지만, 입장을 달리하면 즈그들도 우리와 평등한 존재다.

다만, 인간은 먹이사슬에서 제일 상위에 얹혀져 있으니, 필요한 만큼은 그들이 먹이가 된다. 그러니 그들은 고마운 존재다. 언제나 고마움을 잊지 않을 때 바다는 우리에게 풍요로움을 선사하는 것 같다.

책을 보노라면, 바다내음과 당장 생선 비린내가 코끝을 자극시키는 것 같은 착각에 들곤한다. 그만큼 바다는 인간의 본능적인 감각에 새겨져 있는 자연이라는 생각이 든다. 모든 사람은 태어나기 전에 자궁에서 자라지 않는가. 자궁속은 바다와 마찬가지의 아늑함과 고요함, 생명의 수로 이루어진 곳이다. 그러니 우리가 바다를 볼 때 편안함과 잔잔한 설레임을 지니는 것이 아닐까.

마지막에 인어이야기는 미스테리하지만 호기심을 자극시키는 부분이었다. 저자의 원고를 읽고 딸이 그렸다는 인어그림은 유쾌했다.

-> 요그림

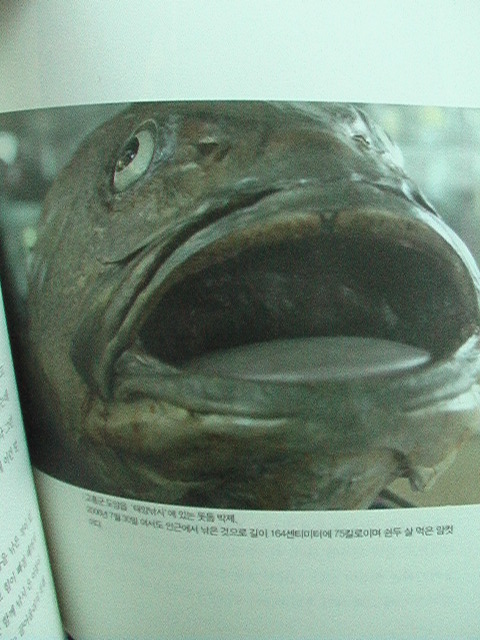

-> 박제된 돗돔이라고 한다. 입큰 사람같이 생겼다. 내가 알던 아줌마를 연상시키기도 한다. ^^