-

-

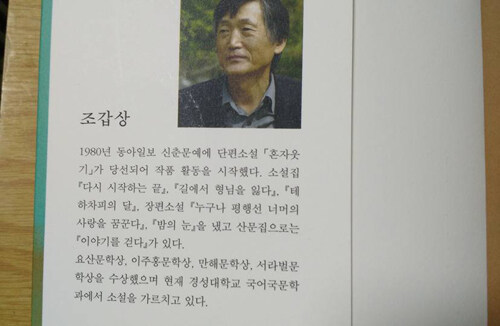

다시 시작하는 끝

조갑상 지음 / 산지니 / 2015년 6월

평점 :

“끝이 없는 시작이 어디 있으랴...”

--순간으로 시대를 담는 소설의 세계

한 사람이 쓴 소설을 연이어 읽었다.

<테하차피의 달>로 담백한 소설 맛 제대로 느끼게 해 준

조갑상 소설가의 <다시 시작하는 끝>과 <밤의 눈>.

단편소설집 <다시 시작하는 끝>은 작가의 첫 창작집이란다.

1990년에 나왔다 절판된 것을 몇 년 전 다시 펴냈다고.

1980년 등단해서 십 년 가까이 쓴 글을 모았으니

뜨거운 80년대 분위기를 어느 정도는 맛볼 수 있겠지,

조금 기대가 되기도 했는데.

“그의 소설은 (…) 노골적인 정치의 이념과 구호를

생경하게 발설했던 당시의 언어들에 거리를 두었다.

그리고 그는 정치에 대해 쉽게 발설하지 않고

진정으로 정치적인 것을 탐색했다. 그 탐색의 진정성은,

설명해대지 않고 담담히 보여주기만 하는

그의 남다른 소설적 문법이 담보하고 있다.”

책 뒤에 실린 전성욱 문학평론가의 해설에 나오듯

아픈 시대를 오롯이 담기보다는 시절을 살짝 비껴가듯,

꾸역꾸역 조심조심 살아가는 소시민, 중산층의 삶이

책 전편에 덤덤하고 묵직하게 흐른다.

살짝 아쉽기도 했지만 평범한 듯 사실감 있게 다가오는

한 사람, 두 사람 이야기를 따라가는 시간도 충분히 좋았다.

짧은 글마다 그윽한 울림이 퍼져 나와

내 마음에 잔잔한 물결도 쏠쏠하게 남겼고.

“저 창호지의 두께보다도 내 신변의 안전은 두터운가”

“김 생원은 책을 밀쳐놓는다. 눈이 글을 따라가지 못하는 것이다.

글에 뜻이 없다기보다는 글 속에 뜻이 있을 것 같지가 않다.”

“시절이 바람 같아 책으로 읽어낼 수 있을 것 같지가 않다.”

“생각과 태도만은 비탈길 내려갈 때 딛는 발자국같이

조심스럽고 단단하기만 하다.”

(223~224쪽)

소설이라 하면 아름다운 문장, 기억하고 싶은 글자들

여럿 만날 법도 한데, 이 책은 밑줄 잘 긋는 나에게

위에 옮겨 적은 딱 네 군데만 연필을 들게 했다.

미사여구 없는 담백한 문체. 그 덕에 제법 두꺼운 이 책에

질리지 않고 계속 빠져들 수 있었던 걸까.

‘순간으로 시대를 담는 조갑상 소설세계의 원점’

표4에 나온 책 소개글이 눈에 확 들어온다.

책 속 이야기들은 거의가 어느 한 날, 또는 며칠 정도쯤 되는

짧은 시간을 그렸다. 그럼에도 오래, 깊이 생각하게 만들곤 했다.

꼭 긴 소설 한 편 보고난 뒤처럼.

왜 그럴까 슬쩍 궁금했는데,

위 글귀에서 그 답을 작게나마 찾은 것 같다.

<다시 시작하는 끝>에서 유일하게(?)

시대의 아픔을 대놓고 드러낸 소설이 있다.

보도연맹 사건을 다룬, ‘사라진 하늘’이 그것.

뭔가 더 말할 듯 말 듯 아스라이 끝난 이 소설이

나를 <밤의 눈>으로 이끈 것도 같다.

‘민간인 학살과 보도연맹의 비극’이라고

책표지에 또렷하게 밝힌 바로 이 소설로.

담담하게 이어지는 무채색 문장은 여전하나

소재가 워낙 굵직한지라 긴박하고 긴장감이 넘친다.

눈과 마음 질끈 감고 읽게 되는 장면도,

가슴을 쓸어내려야 했던 순간도 많았다.

“한용범은 그 순간 자신도 모르게 달을 보았다. 밤의 눈.

허벅지인지 옆구리인지가 뜨끔하다 싶더니 앞사람들이

벼 가마니 쓰러지듯 풀썩 몸을 덮었다.

그는 달이 공포가 밤의 눈으로 자기를 지켜보고 있음을

의식을 놓기 직전에야 알았다.” (149쪽)

“삶과 죽음을 가로지르는 것, 그걸 운명이라고 이름 짓고 말기에는

죽은 자들이 너무나 억울했다. 그는 살아 있는 자신이

죽은 자들을 위한 몸이었으면 싶었다.” (283쪽)

‘견디고 기다리는 일밖에 할 수 있는 게 없다면,

견디며 기다리는 그 자체도 희망일 것이었다.’(357쪽)

‘끝이 없는 시작이 어디 있으랴. 몸을 부지하고

세월을 버티지 않는다는 건 죄였다.’ (363쪽)

세상일에 두루 아는 게 적다 보니

보도연맹과 이어진 사건들은 사실 잘 모르고 있었다.

내가 너무 오랜만에 이런 소설을 본 것인지,

이 책이 유독 서글프고 억울한 이야기를 담은 것인지.

보는 내내 마음이 답답하고 아픈데도,

눈꺼풀이 무거워지는 늦은 밤인데도 책을 놓지 못했다.

‘참으로 십수 년 만에 느껴 보는 자유였다.

자신의 온몸이 자유롭다는 걸 자각하고 있다, 고 생각하는 순간

갑자기 눈물이 쏟아졌다. 한번 시작된 눈물은 주체할 수 없이 흘러내렸다.

(…) 회한이어서는 안 된다. 내일을 위해 흘리는 눈물이어야 했다.

(…) 무한한 건 인간에 대한 신뢰, 자신이 사는 이 세상과

내일에 대한 믿음이었다.’ (379쪽)

손에 든 지 거의 하루 만에 책을 다 읽으면서,

책의 마지막에 다다르면서,

주인공 옥구열 따라 나도 어느새 울고 있었다.

사는 목적을 돌에 새겨 놓듯 유별나게 새기고

사는 것 같아 몸도 맘도 되고 되다는, 옥구열.

억울하게 죽은 아버지의 넋을 위로하고 싶다는

그 마땅한 바람이 죄가 되어,

글로만 봐도 치가 떨리는 모진 삶을 지나온 그이.

식당에서 소주를 마시며 할 말을 하는

그저 한 사람 국민으로 살고 싶다던 옥구열의 독백은, 눈물은

내 마음을 적시고 또 적셨다.

‘망자가 산 사람을 만나게 하다 1972/ 그해 여름 1950/

유족회 1960/ 표적 1961~1968/ 긴 하루 1972/ 밤하늘에 새기다 1979’

이 글의 목차다. 지난 시간을 불러내는 첫 장을 빼고는

1950년부터 시간 순으로 이어진다.

해방 뒤 펼쳐진 우리 현대사 30년에서

보도연맹, 그리고 ‘빨갱이’라는 이름으로 얼룩진 아픔들이

뭉텅뭉텅 묻어나는 이 소설.

그러고 보니, 어제가 4월 3일이다.

1948년 4월 3일 제주에서 벌어진 대학살. 4.3항쟁의 그날.

엄마 아빠 모두 제주도에서 나고 자란 분들인데.

혼인도 제주도에서 하셨고. 아빠는 37년생, 엄마는 44년생.

두 분 살아계실 땐 아쉽게도 4.3에 대한 이야기 한번

물어보지 못했다. 얽힌 이야기들이 분명 많았을 터인데.

하긴 어디 4.3뿐이랴.

되새기고 곱씹고 바로잡고자 애써야 할 역사가 너무나 많다.

하물며 내가 숨 쉬고 살아가는 지금 이 순간에도

그런 일들이, 아픈 역사가 자꾸만 생겨나고 있으니.

‘힘든 시대를 살았던 이들이 오랜 시간 동안 내 손에 갇혀 있었다.

이제 그들은 소설 속 인물로 다시 태어나 세상과 만난다.

따뜻한 가슴을 지닌 독자들을 많이 만나

위로받고 자유로웠으면 좋겠다’

_작가의 말에서

다 진짜는 아니지만 모두 다 거짓말도 아닌,

어쩌면 실화가 훨씬 더 소설 같을 수 있는,

창작과 실화를 넘나드는 조갑상의 소설 덕분에

오랜만에 책으로 지난 세상과 만나는 시간을 가졌다.

책 한 권 읽었다고,

힘든 시대를 살았던 이들을 위로할 자격이

냉큼 주어지는 건 아닐 테지.

그저 아프게 하늘로 간 이들도, 아프게 남아 있는 이들도

조금이라도 덜 아플 수 있는 세상이 되기를 바라는 정도,

할 수 있으려나, 해도 되려나.

“나는 오늘날 우리 사회에서 상식과 정의, 인권과 복지를 말하려면

먼저 이 소설부터 읽어야 한다고 말하고 싶다.

부끄럽고 고통스럽지만, 다시는 이런 야만의 역사를

되풀이하지 않기 위해 결코 덮어선 안 될 진실이기 때문이다.”

_김주완(경남도민일보 편집국장)