책을 많이 읽지 않는 동안에는 책 주문도 하지 않음을 깨달았다. 알라딘의 온갖 이벤트가 눈에 들어오고 보관함을 들락거리며 중고책들을 살펴보는 부지런함도 책을 읽어 재끼는 기간의 일이었다.

외출이 잦았던 일주일이었고, 가방 속에 넣어 다녔던 책이 이것이었기 때문인지도 모르겠다.

지하철이나 버스에서 읽기에는 벅찼다. 벅차다니? 내 공간에서 조용히 책과 둘이서만 있고 싶었다는 말이다. 낮에 읽었던 부분을 잠자리에서 다시 읽어 소화시켜야 했던 단단하고 빈틈없는 문장들, 띄엄띄엄 읽어도 나를 곧장 박부길에게로 다시 데려다 주는 힘. 글쓰기에 대한 사색과 섬뜩하고도 기구한 삶의 아버지, 어머니, 집착적 사랑, 무차별적인 독서, 골방, 시대적 분위기, 아아 이 ‘왜곡적인’ 자기 이야기의 모든 것이 좋았다.

번역 소설을 볼 때와는 다르게 한국소설은 이상하게 공들여 읽게 되는데 문장이 이상하거나(그럴 리가!) 심하게 어려워서가 아니라, 꼭 그래야만 할 것 같아서다. 따지고 보니 평소 번역서를 더 많은 비중으로 읽어왔는데, 작가가 쓴 문장 그대로를 내 눈이 받아들이는, 완전히 직접적인 만남이 얼마나 행운인가 하는 생각이 이승우를 겪으면서 들었다.

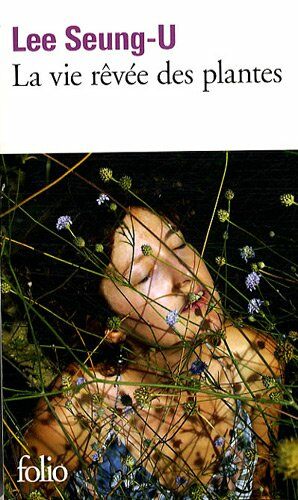

그런 생각의 여파로, 좀 안됐기도 한 프랑스인들이 만날 이승우를 찾아봤다.

그리고 이승우를 직접 소유!하여 행복한 나는 이런 책들을 보관함에 꼭꼭 채워 넣었다.