-

-

헤밍웨이의 글쓰기

어니스트 헤밍웨이 지음, 래리 W. 필립스 엮음, 이혜경 옮김 / 스마트비즈니스 / 2009년 12월

평점 :

품절

어니스트 헤밍웨이, 그는 작가作家가 아니라 구도자求道者였다

“....때때로 새로운 소설을 시작했는데 잘 나가지 않을 때가 있다. 그럴 때면 벽난로 앞에 앉아서 작은 오렌지 껍질을 쥐어 짜 불길 언저리에 떨어뜨리며 푸른 불꽃이 타닥타닥 피어오르는 모습을 지켜보곤 한다. 그리고 일어서서 파리의 지붕 너머를 바라보며 생각한다. ‘걱정하지 마, 항상 글을 써왔으니 지금도 쓰게 될 거야. 그냥 진실한 문장 하나를 써내려가기만 하면 돼. 내가 알고 있는 가장 진실한 문장이면 돼.’ 그러면 마침내 진실한 문장을 하나 쓰게 되고 거기서부터 다시 글을 시작했다. 그 다음부터는 쉬웠다. 내가 알고 있거나 누군에게 들었거나 어디선가 본 적이 있는 진실한 문장 하나는 언제나 있기 마련이다. 처음부터 장황한 글을 쓰거나, 뭔가를 과시하려는 것처럼 글을 쓰기 시작하면 복잡한 무늬와 장식들을 잘라내고 처음에 썼던 단순하고 진실한 평서문 하나로 다시 시작하면 된다는 사실을 깨우쳤다.“ 본문 24-25 쪽

이 깨우침의 주인공은 하드보일드hard-boiled의 대표작가로 알려진 어네스트 헤밍웨이Ernest Miller Hemingway다. 하드보일드란 1930년을 전후하여 미국문학에 등장한 새로운 사실주의 수법으로 원래 ‘계란을 완숙하다’라는 뜻의 형용사이지만, 뜻이 변해 ‘비정 ·냉혹’이란 의미로 쓰인 문학용어다.

자연주의적인, 또는 폭력적인 테마나 사건을 무감정의 냉혹한 자세로 또는 도덕적 판단을 전면적으로 거부한 비개인적인 시점에서 묘사하는 하드보일드. 불필요한 수식을 일체 빼버리고, 신속하고 거친 묘사로 사실만을 쌓아 올리는 글솜씨를 말한다. 군더더기 없이 수분이라고는 하나도 없어 손대면 파삭파삭 부서질 것 같은 문장, 헤밍웨이의 글맛이 그렇다. 그리고 가까이에는 ‘김훈의 글맛’을 생각하게 한다.

헤밍웨이는 좀처럼 자신의 글쓰기에 대해 말하지 않았다고 한다. 거의 일생을 바쳐 글다듬기를 하다가 갔다고 해도 과언이 아닐 만큼 치열한 글싸움을 했던 그였던지라 이해는 간다. 하지만 그를 배우고 닮고자 하는 추종자들이 선생을 삼기에는 영 서운한 행실이 아닐 수 없다. 반갑게도 그는 지인들에게 쓴 편지와 다른 글들 그리고 소설 속에 ‘다빈치 코드’를 숨기듯 조금씩 흘린 모양이다. 그것들을 줍고 정리해서 책으로 만들었다니 래리 W. 필립스란 양반이 참 고맙다. <헤밍웨이의 글쓰기>(스마트 비즈니스)를 읽었다.

글쓰기는 수작酬酌이다. 제가 생각한 바를 남에게 알리고 공감을 유도하는 하나의 수사修辭요, 농짓거리다. 말言로 다중多衆에게 농짓거리를 거는 것이 연설이라면, 글쓰기는 미래에 있을 대중大衆에까지 말을 거는 셈이니 글을 쓰는 작가는 연설을 일삼는 정치꾼들보다 더한 수작쟁이들이다(연설이란 것도 결국 글을 보고 읽는 것이 아니던가?). 글로써 사람의 마음을 움직이기는 결코 쉬운 일이 아니다. 마음이 움직이려면 먼저 눈에 보여야하기 때문이다. 읽고 있는 불특정다수의 독자로 하여금 상상 속에서 그림과 영상을 보이도록 하려면 글을 쓰는 이가 먼저 보고 적확하게 글로 그려낼 줄 알아야 한다. 그리고 한 문장마다 한 장의 그림이 보이게 해야 한다.

세밀한 묘사와 설명이 더해지면 모든 것이 가능할 일이다. 하지만 독서는 ‘숨’, 즉 호흡과 깊은 관계가 있어 길이가 길면 숨이 가빠져 쉬이 지친다. 문장이 긴 듯 짧고, 짧은 듯 길어져서 울렁이는 파도를 따라 배를 타듯 운율이 있어야 한다. 묘사와 설명이 길면 구차해지고 함부로 상상할 수 없어 지루해진다. ‘글은 짧되, 마음껏 상상하게 만들기‘ 이것이 글을 쓰는 이들이 가장 원하는 바이고, 영원한 숙제다. 평생을 학생으로서 이 숙제에 바친 인물이 헤밍웨이다. 넘기는 한 장, 한 장이 소중했던 이유는 그만이 가진 나름의 원칙과 요령이 책 속에 들어있었기 때문이다.

“내 글을 모두 짧게 자르고 장식적인 요소들을 모두 없앤 다음, 묘사가 아니라 문장을 만들려고 한 후부터 글쓰기가 아주 멋진 일이 되었다. 하지만 그건 매우 어려운 일이었다. 내가 어떻게 소설처럼 긴 글을 쓸 것인지 알 수 없었다. 한 문단을 완성하기 위해 내내 작업하는 경우가 종종 있었다.“ (본문 33 쪽)

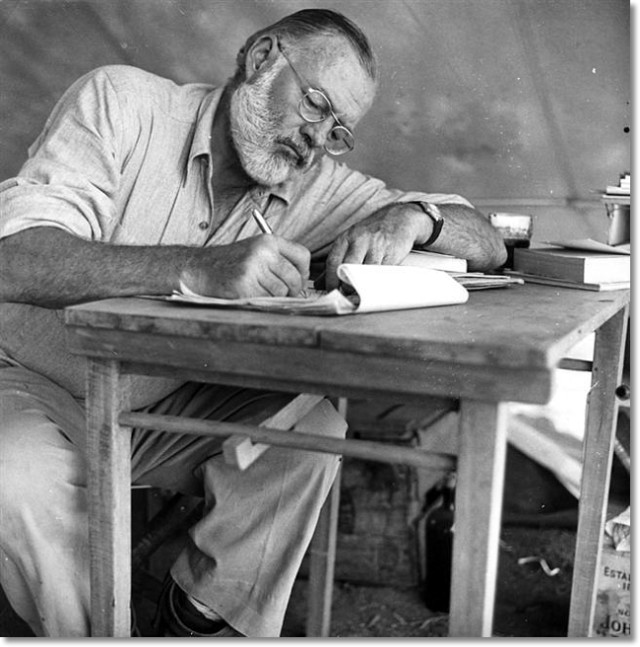

헤밍웨이에게 글쓰기는 투쟁이었다. ‘세 시간 동안 쉼표를 찍을지 말지를 고민하다가 내일 결정하기로 마음먹고 잠이 들었다’는 어느 작가의 고백처럼 헤밍웨이의 글쓰기 역시 단어 하나 쉼표와 마침표 하나에 각고刻苦한 고민의 총합이었다. 그 끝에 탄생한 것이 단출하고 팍팍한 문장들이었고, 그 속에는 팍팍한 세상과 더 팍팍한 우리의 인생이 들어 있었다. 난 과연 문장이란 걸 그려내면서 얼마나 고민했던가 돌아보게 한다. 읽은 책을 말하는 나의 얄팍한 글쓰기가 없던 세계를 만들어내는 ‘글의 창조자’의 그것과 비교조차 할 수 없는 대상일테지만...

글맛은 장맛이다. 단숨에 써내려갔다는 천재의 글은 멋지고 대단할지 모르지만, 어딘가 경박하다. 깊고 그윽한 장맛 같은 글맛은 표면에 허옇게 곰팡이가 피듯 펼친 흔적으로 심하게 구겨지고, 노출에 색이 바랜 종이에 들어있어야 한다. 쓰고, 지우고, 고치고, 또 지우고...더 이상을 더하고 뺄 단어가 없을 때 글맛은 생겨난다. 헤밍웨이의 원고가 보고싶어지는 대목이다.

“그는 세잔이 그림을 그리듯 글을 쓰고 싶어 했다. 세잔은 처음 그림을 시작했을 때 온갖 기교를 구사했다. 그리고는 모든 것을 부수고 진실한 것을 만들어냈다. 정말 멋진 일이었다. 그는 최고였다. 언제나 그랬다. 그건 사이비종교같은 절대적 숭배가 아니었다. 닉은 전원에 관한 글을 쓰고 싶었다. 그래서 세잔이 그림 속에서 표현했더 것처럼 글 속에 그 전원을 담고 싶었다...(중략)... 성스러운 일이라는 생각까지 들었다. 정말 심각하고 진지했다. 끝까지 붙들고 늘어지면 할 수 있다. 두 눈을 뜨고 제대로 살아왔다면 말이다.” (본문 40 쪽)

그가 쓴 <닉 애덤스 이야기> 속의 글을 보면 그에게 글쓰기는 사실寫實이었다. ‘보고 듣고 느끼지 않은 글은 글이 아니다‘고 헤밍웨이는 단호하게 말한다. 짐작컨대 그가 보낸 하루는 관찰일테다. 헤밍웨이의 다리는 삼각대요, 눈은 광학렌즈, 머릿속은 쉴 새 없이 돌아가는 필름인 셈이다. 그 인생을 상상해 보니 몇 초 안되어 팍팍해진다. 날 때려죽인다 해도 그 짓(?)은 못하겠다. 하지만 이런 팍팍한 인생이란 게 작가의 인생이 아니던가? 작가들에게 경배를...

글쓰는 데 사전이 필요하다면 글을 써서는 안된다는 헤밍웨이. 비유법을 혐오하고, 거짓된 글을 기피했으며, 돈벌이를 위해 현실에 타협하고 정치적 성향을 띤 글을 쓰는 것을 죽을 만큼 싫어했던 그에게 글쓰기는 구도자求道者의 수행이었다. 적어도 책 속에서 만난 그는 지겨운 밥벌이를 운운하며 과시하지 않았고, 자신의 글을 넘치는 재주를 주체할 수 없어 휘갈기는 천재의 농짓거리로 여기지 않았다. 그런 그도 자신을 칭찬하고 자신의 글에 찬사를 보낼 때가 있으니 <노인과 바다>를 만든 때였다.

“이건 제 평생을 바쳐 쓴 글입니다. 쉽고 편안하게 읽히는 짧은 글처럼 보이지만 눈에 보이는 세상의 모든 면이 담겨져 있고 동시에 인간의 정신세계도 담고 있지요. 지금으로서는 내 능력으로 쓸 수 있는 가장 훌륭한 글입니다.” 본문 35 쪽

작가라는 업業을 알게 하고, 글이 되는 작업作業을 알게 한 책이었다. 그리고 헤밍웨이를 알고 싶게 한 책이었다. 그가 즐기던 칵테일 모히토Mojito마저 사랑하게 될 것 같은 기분, 책을 덮고 난 기분이 딱 그렇다.