-

-

깜삐돌리오 언덕에 앉아 그림을 그리다

오영욱 지음 / 샘터사 / 2005년 5월

평점 :

카메라 대신 스케치북과 펜 하나로 세계을 돌았다고?

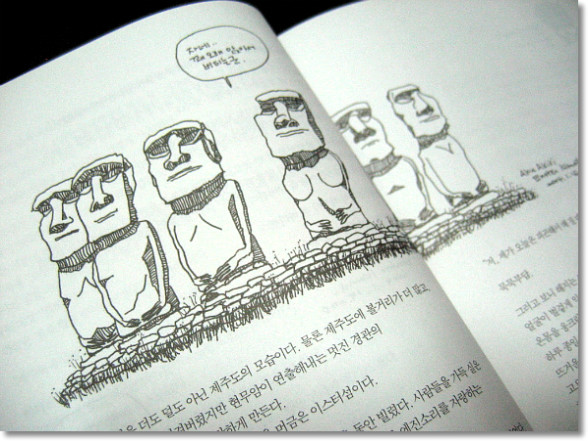

서재에서 가장 잘 보이는 한 칸은 모두 여행에 관한 책들이다. 가장 아끼는 알랭 드 보통의 <여행의 기술>을 시작으로 일본, 호주, 뉴질랜드, 유럽에 관한 여행기들, 심지어 <일하면서 떠나는 짬짬이 세계여행>이라는 재미있는 제목의 책까지...누가 본다면 여행 '꽤'나 많이 다니는 사람으로 볼 지도 모른다. 하지만 필자는 이 년 전 가족과 함께 떠난 3박 4일 간의 '제주도'여행을 마지막으로 여행다운 여행을 하지 못했다. 전국 팔도를 헤집고 돌아다니는 것이 직업이긴 하지만 그건 어디까지나 '일'이 아니던가? 필자의 '북메이트'인 '광서방'은 출장을 가서도 일반적인 퇴근시간까지 업무를 보고 '여행'을 즐긴다고 하지만, 그래서 필자도 몇 번 시도해 봤지만 구멍가게라도 '자기 일'을 하는 사람에게는 사실 24시간이 업무시간인지라 생각같이 쉽진 않더라.

제 집 밖을 떠나는 것으로도 여행이라고 말하는 사람도 있고, 바다 정도는 건너 줘야 여행한다 소리를 할 수 있는 것이 아닌가 이야기하는 사람도 있다. 필자는 '그 어디든 아무런 근심없이 며칠동안 생활에서 벗어나는 것'이라고 소박하게 생각하는데, 혹 '걱정없는 날'이 생기면 '무걱정의 이유를 걱정할 만큼' 걱정을 달고 사는 필자에게는 알고보면 사실 자신의 정의가 절대로 소박한 정의만은 아니다. '걱정없는 며칠'이 올 리 없고, 딱히 '가자고 조르는 사람' 또한 없으니 여행다운 여행이란 꿈같은 소원이 되어버렸다.

종종 주위 사람들이나 블로그에서 넓은 세상을 이야기하는 사람을 보게 되면 어김없이 "상상력은 실제 경험이라는 천박한 현실보다 훨씬 나은 대체물을 제공할 수 있다."는 위스망스의 말을 떠올리며 그들이 렌즈에 담은 풍경과 이야기를 들으며 그들이 다녀온 세상을 상상하곤 한다. '굳이 시간과 비용을 들여가며 생고생할 껀 없잖아?' 위로하면서...

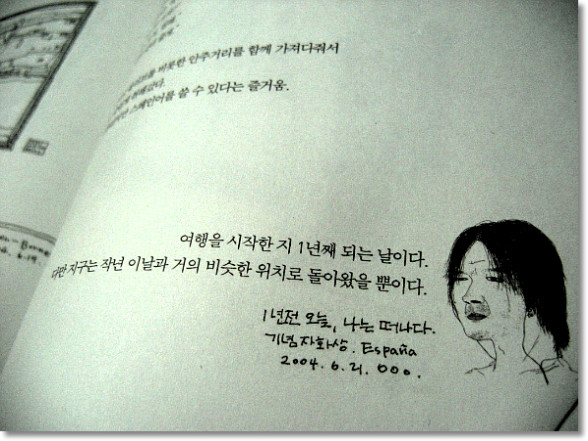

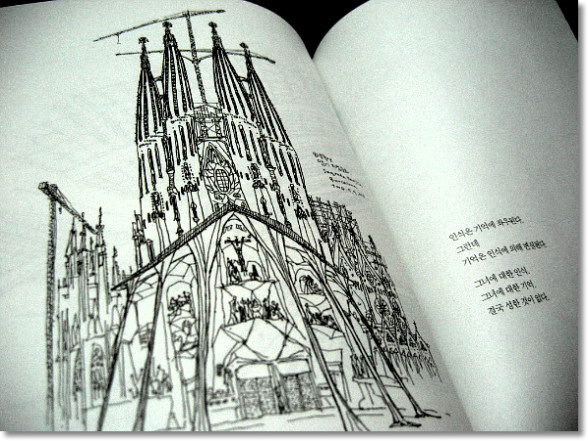

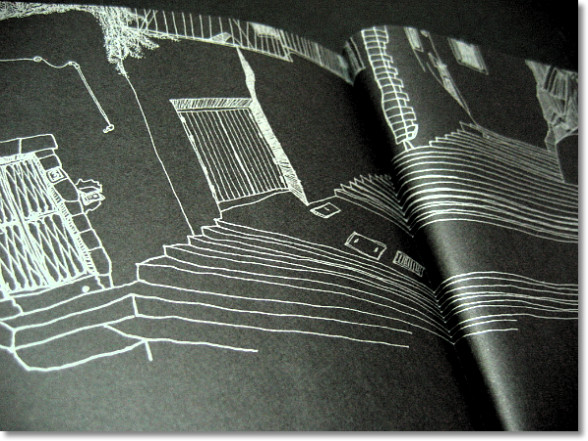

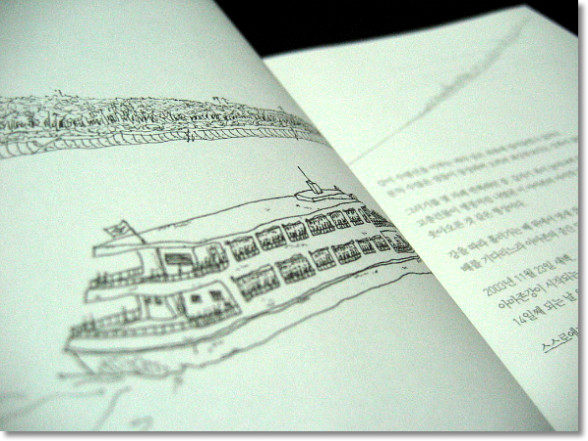

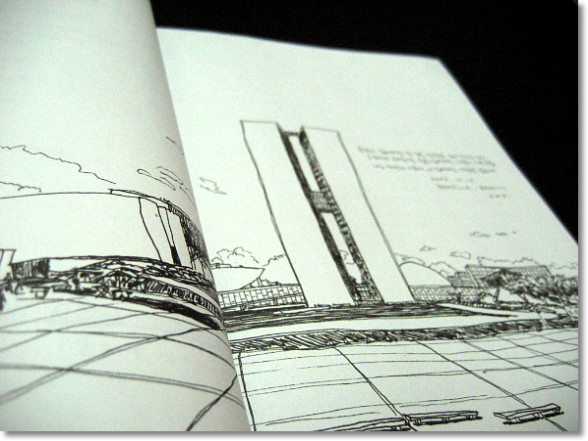

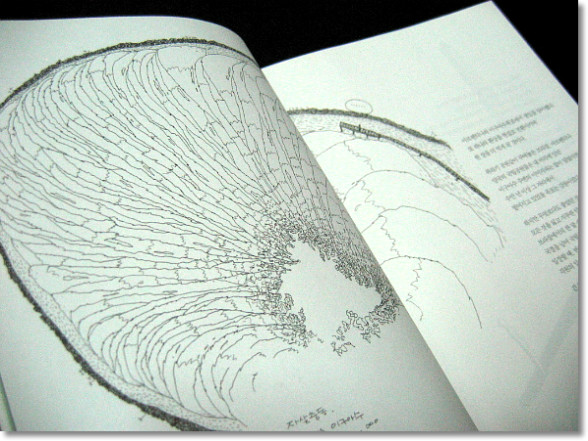

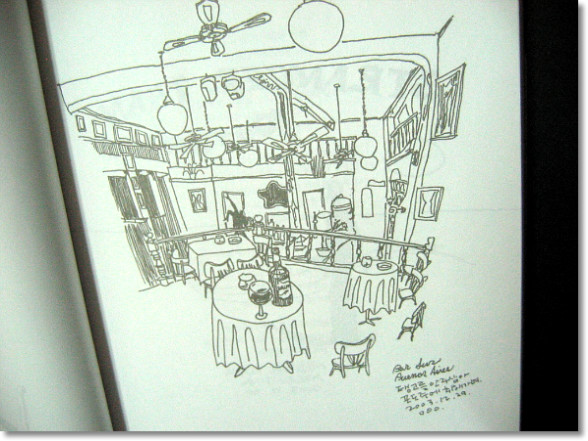

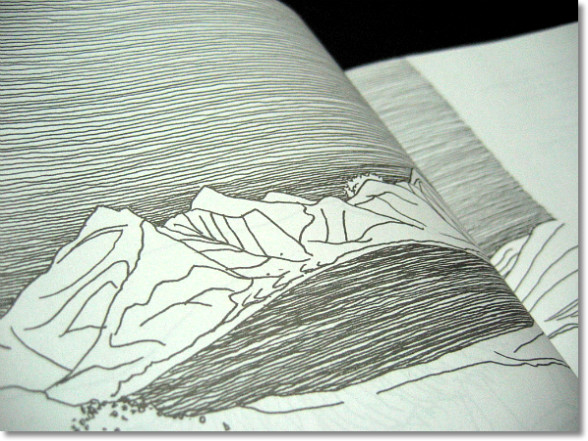

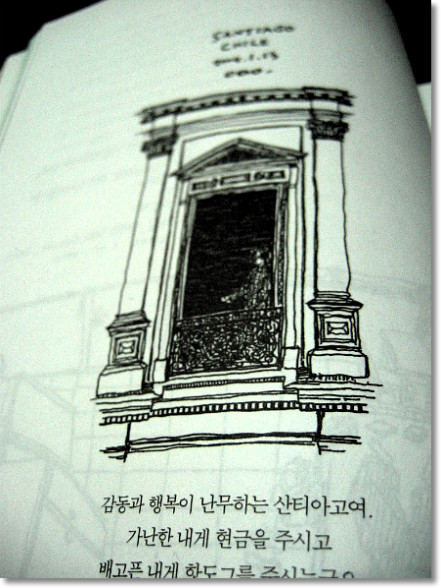

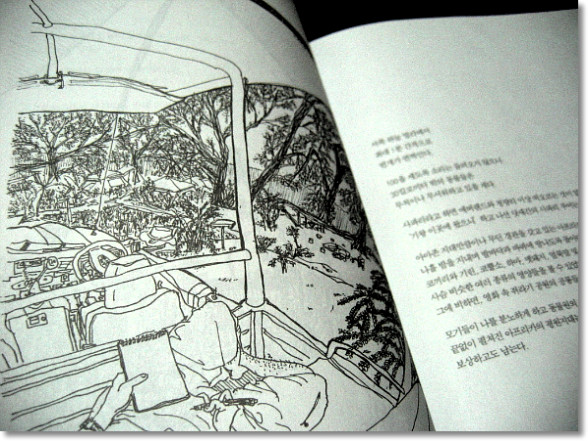

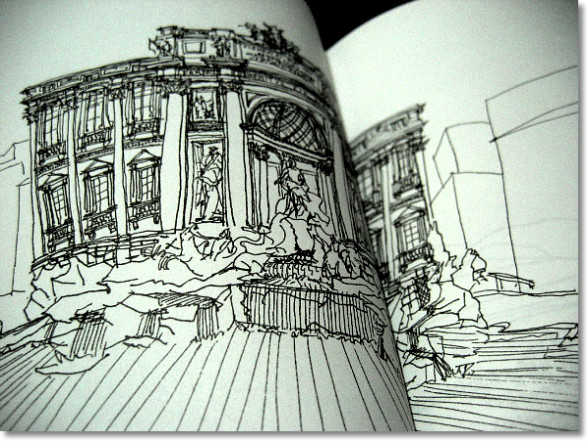

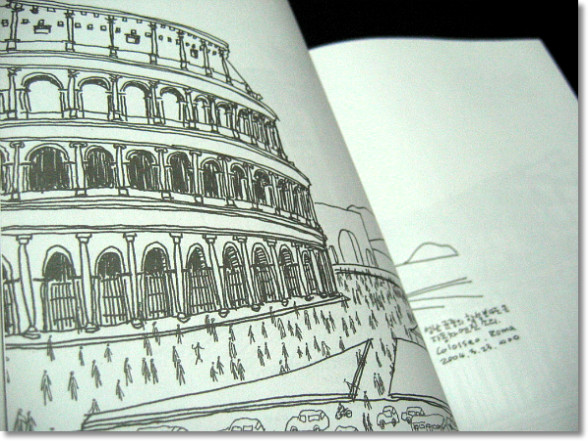

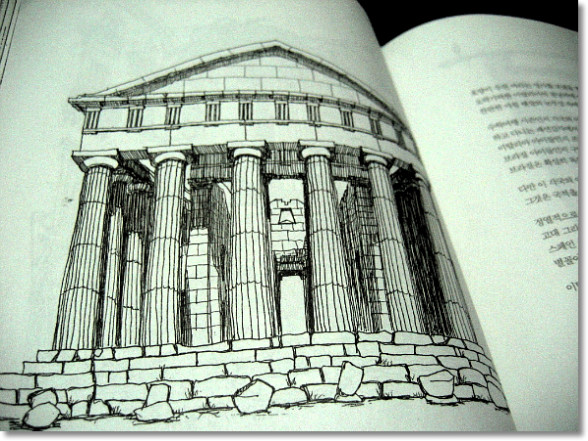

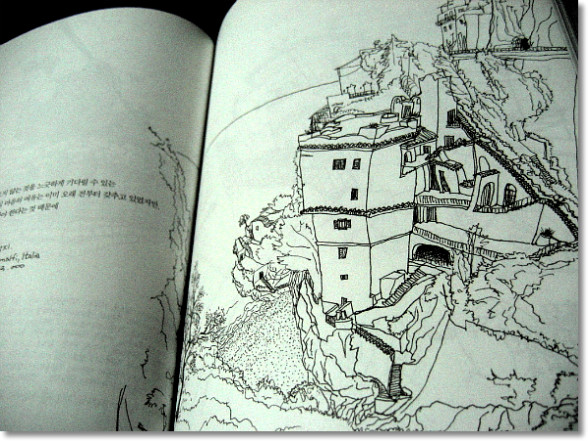

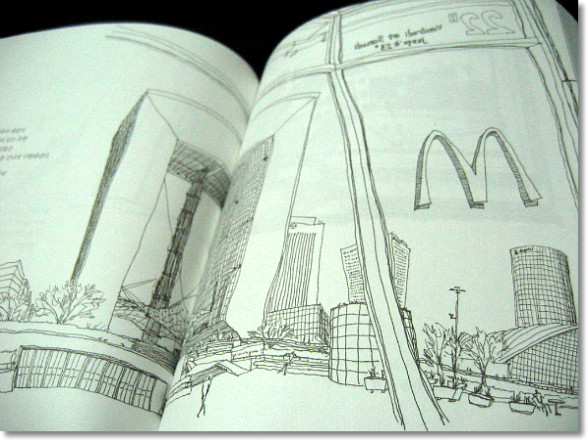

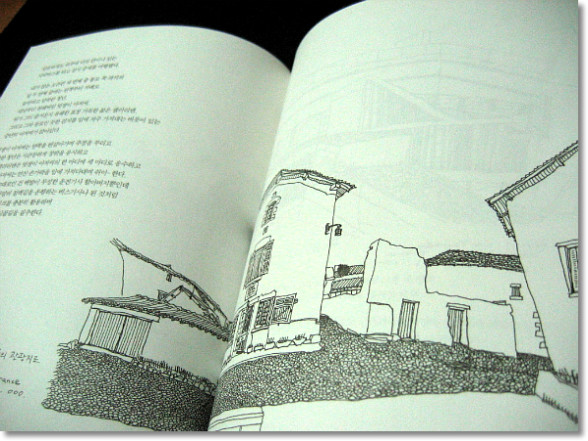

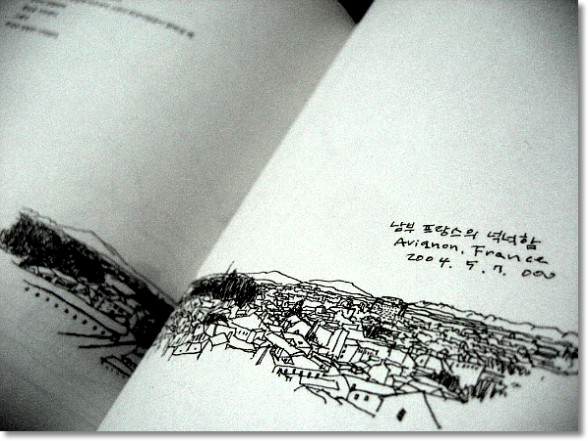

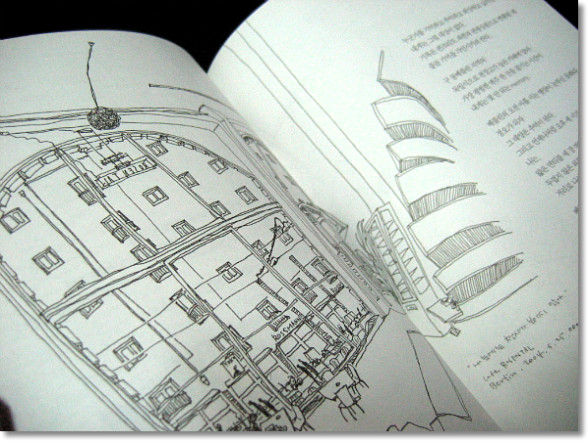

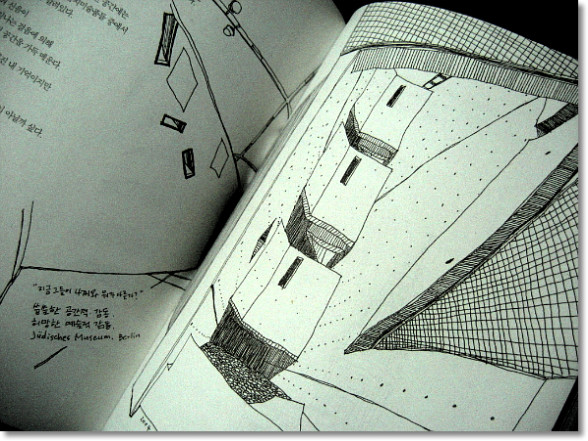

이번에 만난 여행기는 조금 달랐다. 박물관과 마천루등 유명한 랜드마크들을 소개하는 것이 아니라 서울 변두리 뒷골목같은 곳을 여행했고, 나를 찍어줄 누군가와 함께 다니며 이야기를 만든 것이 아니라 달랑 사내 혼자서 이리저리 떠돌던 얘기를 담았다. 무엇보다 독특한 것은 사진 대신 아무런 색깔도 없는 검은 펜으로 그림으로 풍경을 보여주고 있었다. 건축공학도 출신으로 직장을 다니다가 여행을 떠난 한 사내의 이야기, 오영욱의 <깜삐돌리오 언덕에 앉아 그림을 그리다> 이다. 그는 '오기사'로 더 잘 알려져 있고, 한 포털 사이트의 블로그에서 왕성하게 활동하고 있는 인기 블로거다.

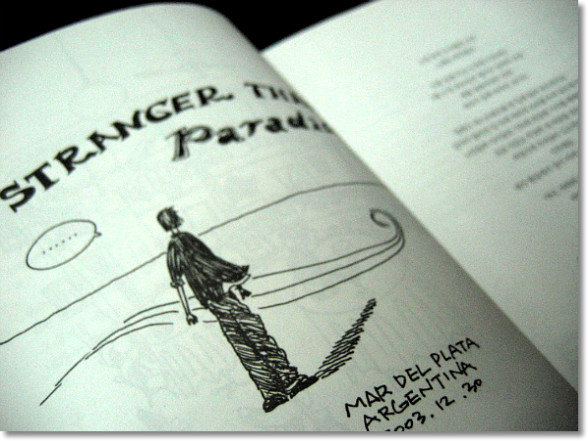

이야기는 처음부터 드라마틱하다. 아마존의 어느 선창가에서 세 명의 괴한에게 지갑과 시계, MP3 플레이어, 가이드북과 카메라, 스케치북과 메모리 카드 모두를 털린다. 남은 것은 성한 몸과 펜 하나 뿐. 여행이고 나발이고 덧정없다며 귀국도 할만 하다마는 어렵사리 카드를 재발급받아 여행을 감행했다. 그냥 돌아왔다면 필자 또한 그를 알지 못했을 것이고, 이야기를 듣지 못했을 것이다. 저자에게는 미안하지만 그의 드라마틱한 상황은 독자인 필자에게 재미를 더했다. 위스망스의 말씀을 재확인하면서 그의 눈을 쫓기로 했다.

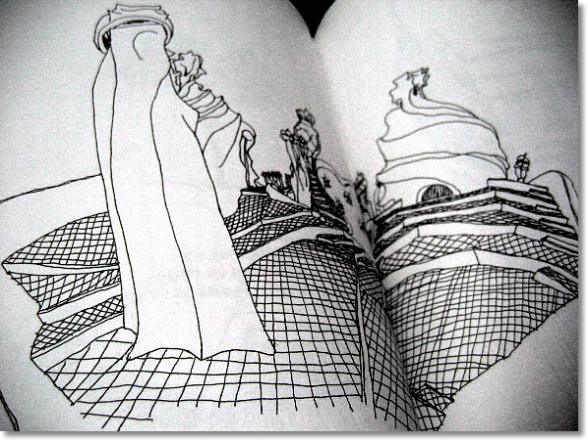

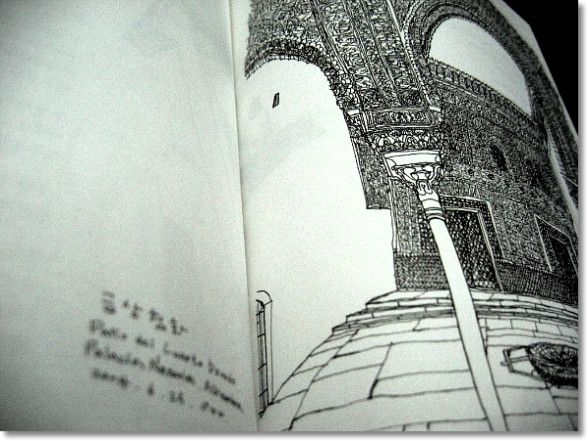

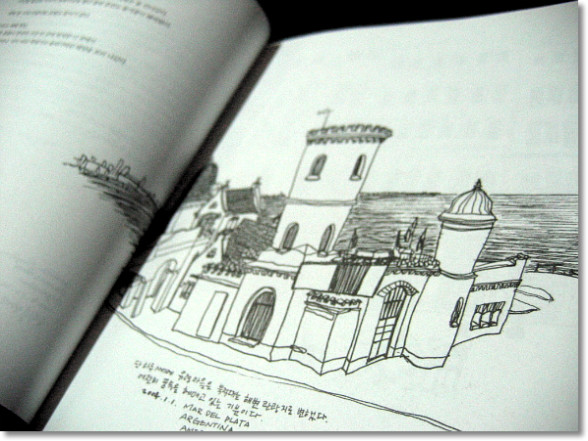

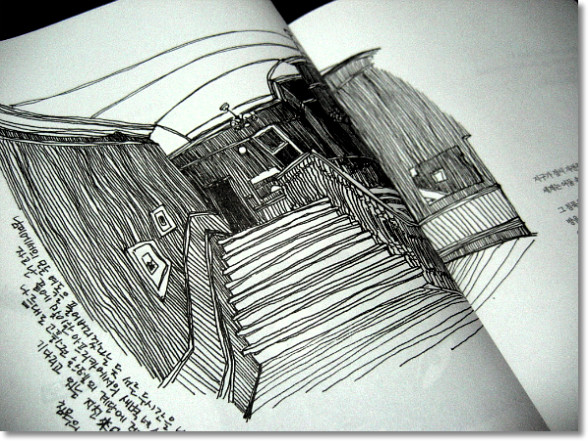

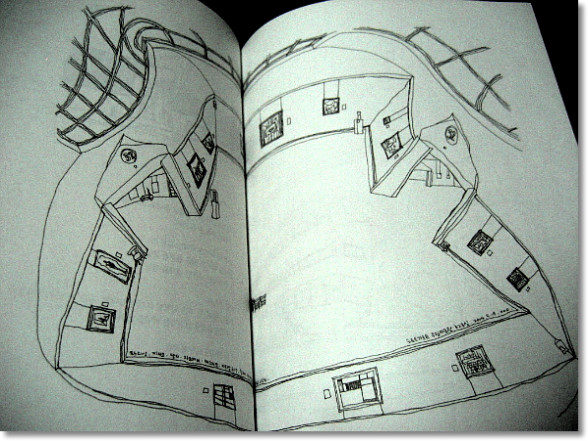

저자는 건축학도답게 건물을 주로 그렸다. 자로 잰듯 바르지도 않고, 어떻게 보면 성의 없이 건물의 외관을 펜으로 따라 그렸다. 희안하게도 구도가 맞아 떨어지고 , 일그러진 렌즈로 바라 본 피사체 같은 그림은 멋들어지고 보기가 좋다. 알프레드 히치콕 감독처럼 삐뚤빼뚤한 그림의 한 켠엔 조금씩 자신을 넣기도 했다(정 뭐하면 털부숭이 다리 한쪽이라도 걸쳐있다). 그림은 그가 얼렁뚱땅 걸쳐 앉아 바라 본 세상이었고, 글들은 더위와 향기 그리고 맛이 담긴 저자의 느낌들이다. 둘 모두 겁나게 잘 어울려 있었다.

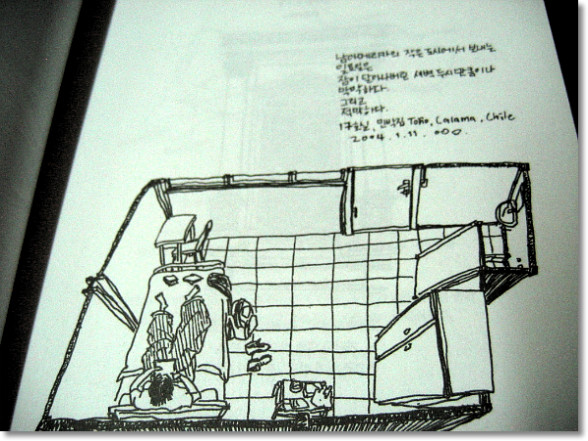

"마치 내 집이라도 되는 양,

하루 중 깨어 있는 시간의 절반을 쇼핑몰에서 보낸다.

넓어서 산책하기에 좋고, 에어컨도 나오며,

거기에다 화장실은 늘상 깨끗하게 준비되어 있다.

가진 게 없으니 신경쓸 일도 없다."

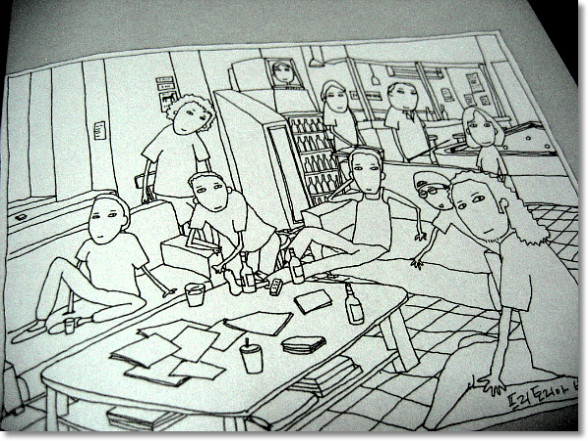

모든 것을 털린 후 그는 쇼핑몰을 배회하며 소감을 이렇게 말했다. 시대가 다르고, 사람이 다를 뿐 생각은 '떠돌이 김삿갓'을 닮았다. 그리고 또 한 마디 거든다. "목숨 붙어 있는 게 어디야..." 방랑객의 역마살 기질을 타고난 사람이다. 조직에 있던 사람이 모든 것을 훌훌 털어버리고 떠날 수 있는 용기만으로 여행객이 아닐까? (그의 블로그를 뒤져 안 사실인데, 지금은 베트남 어딘가에 있는 것 같다)

페이지를 넘기면서 세상을 그대로 그릴 수 있는 탈렌트(재주라고 이야기하기는 너무 뛰어난 능력이다)가 마냥 부러웠고, 내가 저자처럼 여행을 하는 중이라면 어떤 생각을 하고 어떤 그림을 그릴(잘 그리고, 못그리기를 떠나서 - 벽안의 미녀들을 쫓느라 그릴 시간도 없겠지만) 수 있을까도 생각하게 했다. 상상도 하지 못했던 '혼자만의 해외여행'도 버킷 리스트에 담아 뒀다.

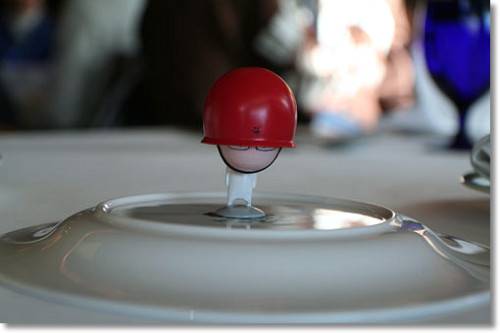

이 책을 알게 된 것은 모 출판사에 초대된 자리에 저자도 함께 초대되어 그의 이야기를 전해 들을 수 있어서다. 제 머리통보다 큰 안전모를 써서 가뜩이나 작은 눈은 안전모 챙에 가려진 '오기사의 캐릭터'도 인상적이었지만, 목소리도 여리고 수줍음 많은 그가 틈만 나면 스케치북을 옆구리에 끼고 세계를 돈다고 하니 믿을 수가 없어 이 책을 구입했다. 작은 눈으로 바라 본 세상은 그 누구보다도 크고 자세했었다. 부러워서 죽고 싶을 만큼.

파울로 코엘료는 자신의 최근 책 <흐르는 강물처럼>에서 세계를 여행하며 얻은 여행의 교훈 몇 가지 중에서 '여행은 혼자 가되, 결혼한 사람이면 배우자와 갈 것'과 '나흘, 닷새씩 한 도시에 머무는 일이 일주일안에 다섯 도시를 도는 것보다 낫다'고 말했다. 아마 저자가 이 말을 듣는다면 '시간이 허락된다면 당신 눈에 보이는 세상을 한 번 그려보라'고 한마디 더할 지도모른다. 이 책 외에도 두 세 권의 책을 더 냈다고 한다. 그가 그림과 느낌으로 바라보는 세상을 함께 추적하게 된 건 참으로 큰 행운이었다.