-

-

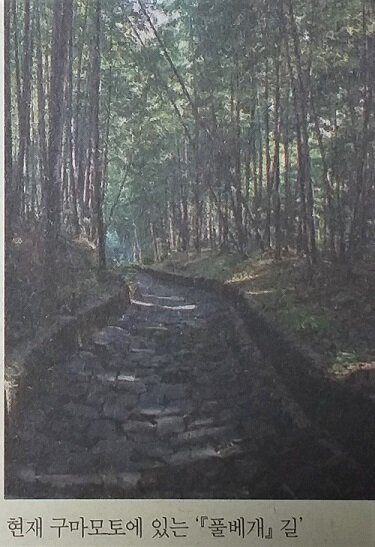

풀베개 ㅣ 현암사 나쓰메 소세키 소설 전집 3

나쓰메 소세키 지음, 송태욱 옮김 / 현암사 / 2013년 9월

평점 :

“무의미한 것을 자유롭게 내던지고 해진 갓 안에 한없이 상쾌한 여름 바람을 담는다.”

- 87쪽

세계의 이해(利害)관계에 얽매여 있지 않은데도 마음의 분주함과 심사의 사나움을 떨쳐내기 쉽지 않은 시절이다. 나쓰메 소세키가 그리는 선경(仙境)을 거니는 듯 봄 햇빛이 여유로이 비추는 산골 마을 비인정(非人情)의 세계를 향한 까닭이다. 아마 괴로움, 화, 사리사욕이 분출하는 인정(人情)을 벗어날 수 없는 도시를 떠나 “있는 그대로의 나를 완전히 잊고 순수 객관에 눈”을 맡긴 채 자연의 경치와 일체가 되는, 오직 존재하는 것은 마음뿐인 그런 무위(無爲)의 시간에 온전히 잠기는 순간이 그리웠는지도 모르겠다.

산속 구불구불한 길 위에 부슬부슬 내리는 비에 젖은 채 화구(畵具)를 메고 걷는 남자의 모습은 한 폭의 그림을 바라보는 듯 취하게 한다. 남자는 화가이며 시인이다. 그는 산길을 걸으며 비인정을 다짐한다. 어떠한 이해(利害)의 밧줄에도 얽매이지 않는 집착으로부터의 해방, 고요의 세계로의 침잠을 통해 진정한 그림, 화가의 길을 찾는다. 나는 작가 소세키가 추구했던 예술의 지고(至高)를 향한 일본적 자긍심은 회피하며 읽는다. 오직 마음의 평정, 잠시라도 비인정(非人情)의 천지를 소요(逍遙)하고자 하는 읽기에 열중한다.

이제 빗길을 걷고 있는 남자에겐 괴로움이 없다, 그저 경치를 한 폭의 그림으로 보고 한 편의 시로 읽는 이에게는 오직 티끌만한 고통도 없는 산 속 종달새 소리와 노랗게 피어있는 유채꽃 군집만이 있을 뿐이다. 산길 모퉁이에 자리잡은 찻집을 경유하여 여장을 풀 나코이 마을 숙소를 향한다. 찻집에서 듣게 된 이혼하고 돌아 온 여인이 운영하는 산골 마을 여관, 근처의 조금은 넓게 만들어진 가가미가 연못과 산사(山寺) 간카이지, 내려다보이는 푸른 바다와 나무와 잡초가 우거진 자연은 신선의 마을처럼 모든 것이 분별의 자물쇠를 열고 집착의 빗장을 벗어난 아득한 고요함으로 가득하다.

화공(畵工)은 순간순간 마음에 닿는 세계를 열일곱자 하이쿠에 담아내거나 당시(唐詩)를 곁들이며 비인정의 풍류를 한껏 즐긴다.

동쪽 울타리 아래서 국화를 꺾다보니,

한가로이 남산이 들어오네

採菊東鬱下 悠然見南山 - 22쪽

장지문 밖의 밤 풍경 속에서 들려오는 천하의 춘한(春恨)을 모두 모으는 듯한 노래를 부르는 인물을 생각하다 잠 못 이루고, 오매(寤寐)의 경계를 소요(逍遙)하고 있을 때, 환영처럼 홀연히 나타난 여자의 그림자를 느낀다. 어떠한 양해도 없이 미끄러져 들어와 살금살금 걷는 여인, 이 낯선 여인은 남자의 심상에 맺혀진 밀레이(John Everett Millais)의 그림 속 오필리아에 대입되어 마음뿐인 비인정의 세계와 대상의 선택이 불가피한 인정의 세계와의 절충, 그 모순 속의 조화를 향한 모델이 된다.

남자는 느낌없이 물체만 있으면 되는 그림, 물체와 느낌이 양립하는 그림을 넘어 제 3의 그림을 추구한다. 존재하는 것은 오직 마음뿐인 그림. 그러나 그게 어디 가능한 일이던가. 그저 감흥에 빠진 마음을 얼마간이라도 전하여 다소의 생명을 어렴풋한 분위기로 보여줄 수만 있어도 인간 세계 최고의 그림이 될 테니 말이다.

남자가 수시로 드나드는 시적, 회화적 입각점(立脚點)에 들어서, 절로 떠오르는 심상은 선경(仙境)을 향한 그리움에 가깝다.

문득 고요한 하루 얻었으니,

백년이 분주한 줄 알았네.

아득한 심사 어디에 둘까,

멀기만 하구나, 신선의 마을 -95쪽

사실 가까이 다가갔다고 여기지만 그저 찰나(刹那)이고 다시금 아득하게 먼 곳에 있는 것 같은 것이 이상(理想)일 것이다. 어쩌면 몽롱한 영적 시공에서나 가능한 것인지도 모를 일이지만, 마치 이를 현실화하려는 듯한 여관 온천탕 장면의 묘사는 신경(神境)의 실재(實在)화 같아 그 풍경을 바라보는 남자의 마음, 그 정취에 몰입하게 된다.

“비마저 흥을 돋우는 고요한 봄비가 내리는 산골의 탕 안에서 혼(魂)까지 봄의 온천물에 띄우며 멀리서 들려오는 샤미센 소리를 무책임하게 듣고” 있는 한 남자, 그의 앞에는 “실내를 가득 메운 김이 가득 피어오르고” 있다. 그때 봄밤의 불빛을 반투명으로 흩뜨리며 목욕탕 가득한 무지개 세계가 진하게 흔들리는 가운데 몽롱하고...뿌옇게 하며 순백색의 모습이 구름 속에 점차 오른다....“신대(神代)의 모습을 구름 속에 불러일으킨 것처럼 자연스럽게 나타난 아름다운 여인”은 노골적으로 들이 밀어진 것이 아닌, 모든 것을 그윽하게 만드는 일종의 영적인, 충분히 웅숭깊은 분위기를 자아낸다.

오직 마음인 그림을 그리며, 비인정의 세상을 만끽하려 산골 마을을 찾은 화공인 남자는 실제 단 한 장의 그림도 그리지 않는다. 그의 말처럼 화구 상자는 단지 취흥을 돋우기 위한 악세사리에 불과하다. 그럼에도 지금의 나는 진정한 화가다, 훌륭한 화가라고 외친다. 작품화하는 순간 비인정은 사라지고 인정의 세계가 들어차기 때문이다. 이 가로놓인 거대한 아이러니를 왕래하는 것이 인간사가 아닐까?

작품을 읽는 비록 짧은 시간이지만 인정이라는 세속의 세계를 떠나 온 듯, 비인정이 그득한 시(詩)와 수채화같은 풍경을 거니는 소설 속 침잠은 더럽혀지고 사나운 떼를 벗겨낸 듯 머리가 맑아진다. 이 작품에서 빠져나오는 것이 아쉽기만 하다. 다시금 시 속의 사람도 아니고 그림 속의 나도 아닌 인정의 세계에 내 딛어야만 하는 이 불가피성이 고통스럽기만 하다. 거듭 소설의 세계 속으로 돌아가고픈 심정이다. 그렇다고 도연명처럼 내내 남산만 바라보고 있을 순 없을 터. 현실로 돌아와 이렇게 감상을 남긴다.