-

-

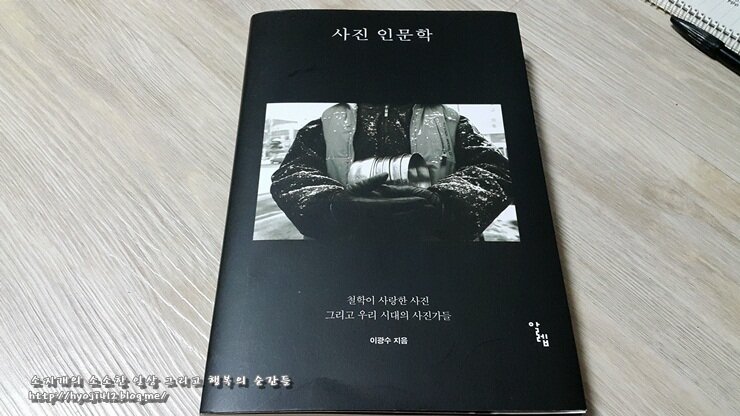

사진 인문학 - 철학이 사랑한 사진 그리고 우리 시대의 사진가들

이광수 지음 / 알렙 / 2015년 1월

평점 :

품절

시간과 장소가 자아내는 자연의 아름다움보다는 사람의 살 냄새를 더 좋아해 글쓰기나 사람들과 수다 떨기를 더 찾는 편이던 저자가 가을비에 멍때리거나 호젓한 산사의 낙엽 쌓인 길을 일부러 찾기 시작한 것은 카메라를 만나고 나서부터였다고 한다. 그의 아내도 저자가 사물을 아름답게 보기 시작한 것이 정말 좋다고 하였다니, 그러고 보니 나도 그들처럼 세상을 바라보는 눈도 달라졌다는 걸 느낄 수 있는것은 특히나 아름다움, 현재의 한국은 천편일률적인 보이는 아름다움에 빠져있는 사회이기도 하지만, 그러한 아름다움은 절대적이지 않고 상대적이라는 것을 알기에 성형외과에서 찍혀나오듯 그런 아름다움에 많은 이들이 빠져 살게 되는 것이기도 할 것이다.

내 눈으로 보이는 아름다움과 그리고 사각의 네모난 틀 안에서 바라보이는 또 다른 아름다움은 그 소중함의 가치의 크기만큼 그렇게 소중하게 다가오고 그렇게 보관되어 왔다.

사람이 되어 가는 길, 사람으로서 해야 하는 길, 사람이기 때문에 가야 하는 길과 같은 것들을 고민하는 인문학을 그 고민을 사진이라는 도구를 가지고 해보자는 저자의 색다른 제안에 선뜻 마음을 열어본다.

그냥 주어진 사물 자체도 제대로 담아내기 힘들어하는 나에게 사진인문학이란 약간 생소함으로 다가왔다. 하지만 사진을 통해 인문학을 할 수 있는 것은 바로 사진이 모사가 아닌 재현을 하기 때문이라고 하는, 사진은 망원경이나 거울 또는 물을 보는 것과 같아서 대상에 대해 지각적 접촉을 중개해 주는 수단이라고 하는 저자의 설명에 사진이 인문학이 될 수도 있겠다는 묘한, 작은 가능성이 느껴지기 시작했다. 하지만 사진이 권력이 되는 지점, 이 지점은 조금 더 알아야 할 부분으로 남겨두기로 한다. 어찌됐든 익숙한 것을 낯설게 읽는 벤야민의 아우라부터 시작한다. 벤야민, 사진에 대한 담론의 물꼬를 튼 벤야민은 19세기말, 20세기 초 자본주의가 한창 꽃피던 시절의 대중문화였단다. 현대의 대중이 갖는 예술 작품에 대한 직접 경험의 욕구를 아케이드와 구경꾼의 개념에서 찾았던 벤야민은 도시 전체를 물신주의를 실현하고 하나의 거대한 마술 환등으로 바뀐다고 행하지만 알지 못하는 존재, 즉 한 시대의 무의식을 드러내려고 했고, 벤야민을 알기 위해 필수적으로 알아야 했던 앗제는 외젠 앗제의 사진을 보면 아우라로부터 해방되었다고 할 수 있는데 이는 곧 전통적 눈으로 볼 대는 보이지 않았던 주변적이고 천대받는 군상들이 제 목소리를 내도록 기록하였다는 사실이다.

난해하지는 않지만, 상당히 깊이있게 읽어내어야 할 책이었다. 사진이라 했기에 사물을 보이는데로 담아내는 그런 사진의 쉬운 단면만을 얼핏 생각했는데, 역시 인문학을 담은 책이었다. 하지만 각 사진들을 예제로 삼아 인문학이 펼쳐지고 있었고 그에 대한 설명이 뒷받침되어 있었으니 어렵다고 덮어버릴 수는 없게 만들었다. 어쩌면 사진으로 담아내는 인문학이라는 이름으로 담아낸 사진은 결국은 우리의 삶이었기때문이었을지도 모르기에...

2015.2.22.소지개.