20세기 프랑스의 화가 앙리 마티스는 흔히 '색채의 마술사'라고 불립니다. 색을 통해서 회화의 새로운 표현 가능성을 개척했기 때문입니다. 그의 그림은 아주 단순하면서도 때로는 투박하고 거칠기도 합니다. 기존의 화가들에게 보였던 세련됨이나 세밀한 묘사는 전혀 보이지 않았습니다. 그 스스로가 말하기를 "나는 문짝을 발로 걷어차서 여는 우둔한 짐승처럼 작업했다."고 할 정도였으니 그의 언어들을 통하여서 그의 작품세계를 어느정도 가늠해볼 수 있을정도입니다.

"내가 초록색을 칠했다고 해서 그것이 곧 잔디가 아니야, 내가 파란색을 칠했다고 해서 그것이 곧 하늘을 의미하지는 않지, 나의 모든 색깔은 다 같이 모여서 노래해, 마치 음악의 화음처럼."

<14페이지>

두 얼굴을 가지고 있는 마티스는 '위대한 파괴자의 얼굴'과 '고뇌하는 창조자'의 얼굴입니다. 그는 친구 피카소와 함께 19세기에 사진 기술이 발명되면서 심각한 위기에 직면하게 된 화가들의 삶에서 사진과 경쟁하는 대신에 회화의 새로운 길을 탐색했습니다. 그들이 꾸준히 이룬 실험과 도전은 그 자체로 현대 미술의 역사라 할 수 있을 정도입니다.

마티스에게는 항상 '야수파의 선구자'라는 수식어가 붙습니다. 마티스가 가을 살롱전을 위해 처음 준비했던 작품은 항구 풍경화였지만 그 그림을 어머니에게 보여주고 있던 마티스는 대단한 자부심을 가지고 있었지만, 그의 어머니는 "이게 무슨 그림이람?"하는 시큰둥한 말투뿐이었습니다. 실망을 감추지 못하고 그만 그 자리에서 칼을 집어 캔버스를 죽죽 찢어 버렸고, 그리고 전시에 출품할 그림을 다시 그리기 위해 짧은 시간동안에 극도로 불안한 상태에서 순식간에 완성한 작품인 <모자 쓴 여자>라는 윗쪽에 있는 작품을 완성했습니다. 하지만 이 작품에 대해 너무나도 가혹한 평가들에 맞서야했습니다.

"늪 속 깊숙한 곳에서 발효가 끓어올라서 수면에 방울을 터뜨린다."

<119페이지>

화가의 눈에 포착된 시각적 이미지는 영혼의 늪 속으로 침투해서 바닥 깊숙이 스며듭니다. 충분한 시간이 흐른 뒤 늪의 질퍽하고 끈끈한 밑바닥에서는 공감과 감응의 발효가 일어납니다. 화가는 늪 속에서 생성되는 변화를 지켜보고 그것을 예술의 체에 잘 걸러서 캔버스에 투사합니다. 이로써 회화는 새로운 생명을 얻게 됩니다.

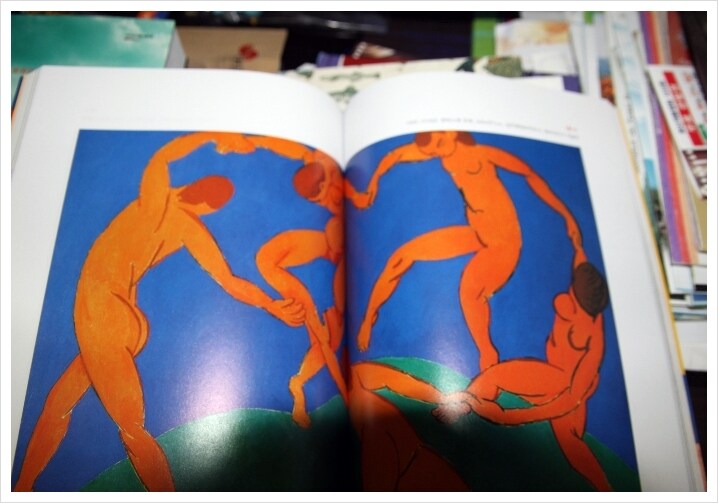

마티스는 현실을 복제하는 것보다 현실을 꿰뚫는 것이 더 절실하다고 보았나봅니다. 사흘 동안 밤낮없이 작업한 끝에 태어난 작품인 <춤1>보다 훨씬 많은 시간을 투자해서 완성한 작품 <춤2>입니다. 그의 붓은 동시대의 이해와 손을 맞잡지 못하고 야생마처럼 앞으로 돌진합니다.

그의 작품세계에 대해 위인전형식을 탈피하면서도 화가의 그림들을 많이 실어서 그림만 바라보아도 마티스가 어떠한 화가였는지 바로 알 수 있게 구성이 되어 있습니다. 그렇다고 단순한 미술 감상의 차원을 넘어서 교양과 지식을 맛볼 수 있는 책이기도 합니다. 그리고 단지 유명한 작가의 작품에만 국한시키지 않고 시대의 흐름과 더불어 알아갈 수 있도록 구성이 되어 있다는 점에서 무척이나 많은 것을 담고 있다는 것을 느끼게됩니다.

색채의 마술사 '마티스'를 깊이 알 수 있었던 이 책으로 미술관에 대한 부담감에서 이제는 많이 가벼워질 수 있으리라는 기대감마저 생기게 됩니다.