‘정말 누군가는 발이 시려울 때 낮은 조도로 타고 있는 내 생의 글자들을 쬐고 그곳으로부터 일말의 온기를 느끼고 있을까. 여러 해 동안 생각했다. 그럼 난 가치 있는 시간을 보내고 있는 거라고 스스로에게 말할 수 있을 텐데.‘

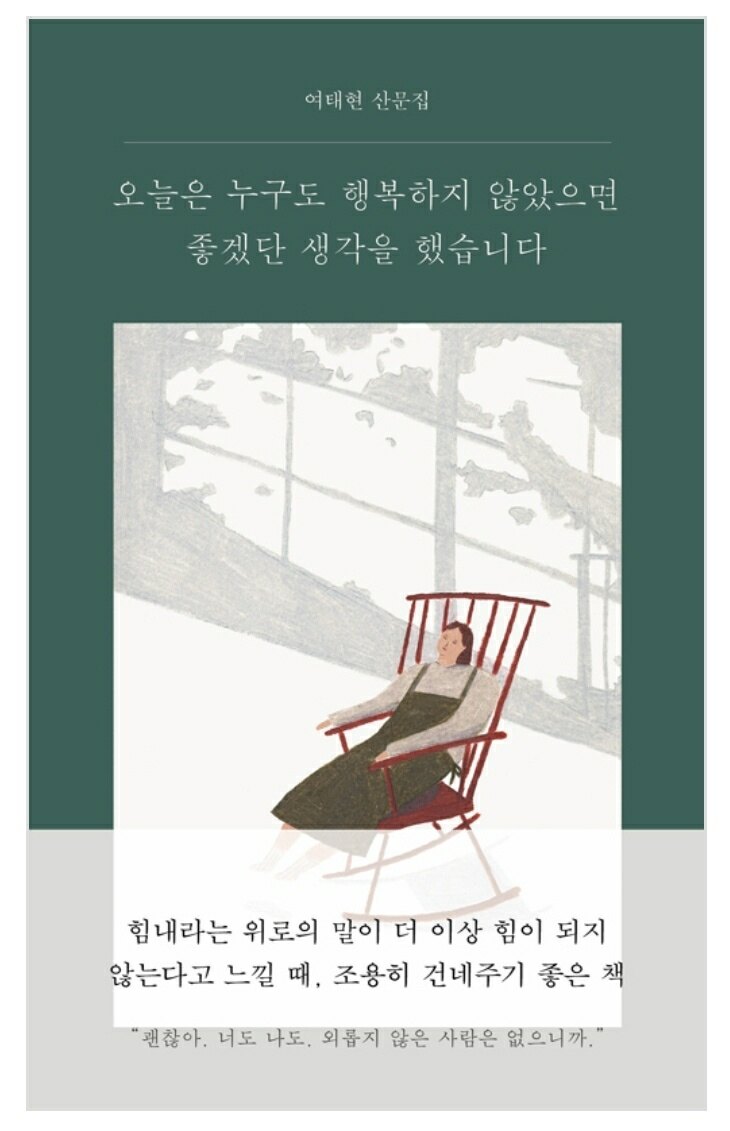

제목과 반대되는 책의 서문이자 작가의 바람이지만, 실은 행복을 모를수록 행복을 좇아가기 위해 끊임없이 노력하는 것이 우리이다. 시작부터 독자들의 심리를 자극해 줄 만한 제목과 내용으로 책은 시작된다. 한 손에 아담하게 잡히는 책. 언제나 꺼내보며 외로움과 그리움을 연기처럼 사멸시킬 수 있는 작품이 여태현 작가의 일상 속 사랑과 연애, 헤어짐과 만남이 교차되는 사람 사는 이야기가 아닐까? 이 작품을 통해 독자들이 약간의 여유, 서두름이 아닌 느림의 미학으로 한 템포 쉬어가는 시간을 마련해보길 기대한다. 그것이 여유이고 독서를 하는 나만의 세상 만들기에 동참하는 방법일 것이다. 그리고 그것이 요즘 이야기하는 소소한 행복인 것이다.

연애 끝은 설거지와 닮았다. 깨끗이 설거지를 마치고 잊은 듯, 씻은 듯 가지런히 아무 일 없었다는 것처럼 마무리하며 일상으로 돌아온다. 하지만 무엇이든 완벽한 것은 없어 보인다. 연애를 할 때, 식사를 할 때 풍성함에도 아쉬운 점과 스크래치는 남는 법이다. 이것을 잊고 씻으며, 정리하는 방법이 닮을 수 있지만, 확실히 같다고 볼 수는 없다는 작가의 생각과 독자로서의 정리. 그래서 이별을 잊고, 또 잊으려고 노력하는 것처럼 설거지의 잔여물도 다시 이전의 깔끔함으로 돌아가거나, 보다 완벽해지려고 노력하는 것이 비슷한 점이 아닌가 생각을 덧대어본다.

사랑할 때와 이별할 때의 감정. 그리고 이별이 남기고 간 사랑에 대한 상처들. 어느 날 문득 익숙하게 느껴지던 길이 어색해질 때도 있으며, 일상화된 공간이 다시 못 올 공간으로 변화할 수밖에 없는 상황의 발생. 그것이 사랑이 던져 주는 여운이자, 쓰라린 상처이기도 하다. 많은 사람을 만나고 이야기하며 사랑을 하거나 어색한 만남으로 일순간에 타인이 되어버린 사이. 작가 또한 많은 사람들을 만나고, 스치듯 지나가는 반복이란 쳇바퀴 안에서 연애 혹은 인간적 감정의 다양성을 경험하고, 그것을 감성적인 글로 완성해낸 것이다. 공감이 되는 과거의 기억이 떠오르기도 하고 이렇게 생각할 수도 있겠구나.라는 다양성에 대해서도 논해볼 수 있는 독서였다.

행복에 대한 의미, 연애를 하고 사랑을 느낀 이성과 기약할 수 없을 이별에 대한 공허한 상상보다 애정이 가득한 현실에 최선을 다할 수밖에 없는 실제론적 진실성. 그것이 인간이 지닌 가장 원초적인 태어남의 이유이자 하나의 가치 체계로서 세상을 살아가는 의미일 수 있다는 생각을 갖게 해준다. 상처도 입고, 눈물도 흘리며, 자신을 자책할 수도 있지만 또다시 사랑에 대한 이별을 던져 버리고 따스함을 추구하는 남녀 사이. 그렇게 간혹 나의 어려움 속에 모두가 불행하길 바라지만 다시 사랑이 찾아

오면 남녀는 세상을 바라보는 방식을 급선회하게 된다. 그러한 의미에서도 작가는 사랑과 이별에 쌓인 과거란 기억을 반추하며, 세상이 따스해지길, 위로가 필요한 이들에게 온기 가득한 위안이 이어지길, 쓸쓸함과 외로움까지도 느껴지길 바라는 글을 써 내겠다고 다짐한다.

독자로서 추억을 묻어 둔 채 살아온 지난날을 회상하는 시간, 바쁜 현재를 살아가는 이들에게 약간의 여유를 포함한 휴식과 길게 숨호흡할 수 있는 사이가 주어지는 작품이 되길 바란다.