[안녕, 다정한 사람]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[안녕, 다정한 사람]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

안녕 다정한 사람

은희경 외 지음 / 달 / 2012년 11월

평점 :

품절

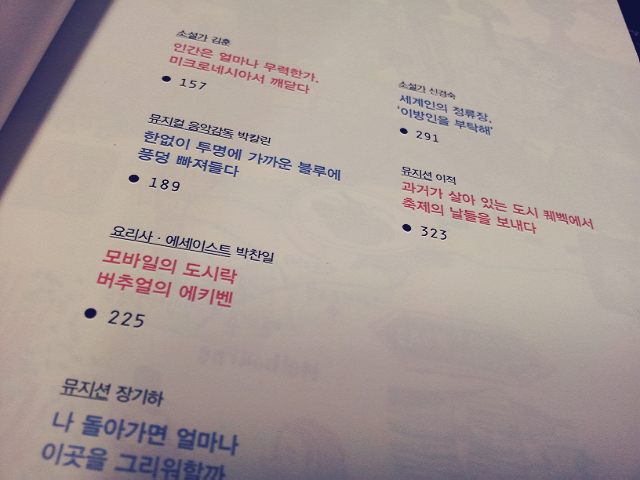

은희경의 멜버른, 이명세의 타일랜드,이병률의 산타 클로스 빌리지, 백영옥의 홍콩, 김훈의 미크로네시아, 박칼린의 뉴 칼레도니아, 박찬일의 큐슈, 장기하의 런던과 리버풀, 신경숙의 맨해튼, 이적의 퀘백까지.

특별한 예술가들의 여행 기록 혹은 여행 에세이라 두 말 할 것도 없이 특별하다!

게다가 10번의 여행에 동행한 이병률 작가의 예술적인 사진까지 더해지다니, 세상에 두 번 나오기 힘든 희귀한 책이 아닐까!

소설이나 방송, 음악에서 만나기 힘들었던 그들의 여행 중의 일상, 무척 사랑하는 와인에 흠뻑 취한 작가 은희경, 낮에는 온갖 맥주를 마시고 밤에는 음악을 찾아 다니는 뮤지션 장기하, 바다와 자연에 더 없는 호기심을 보이는 소설가 김훈, 눈을 떼지 못할 정도로 아름다운 바다를 즐겁게 유영하는 음악감독 박칼린. 그들의 아름다운 여행기가 쳇바퀴 돌 듯 지루하게 돌아가는 나의 일상에 생기를 불어넣어 주었다.

10개의 여행 에세이 중에서 제일 가보고 싶게 아름다웠던 곳은 이병률 시인의 핀란드 산타 클로스 빌리지. 그리고 가장 공감했던 에세이는 신경숙 작가의 맨해튼이다. 1년 여의 시간 동안 부지런히 드나들며 문지기와 눈도장 찍고 주변 상점과 익숙해질 알맞은 양의 시간. 그 곳을 떠나와 다시 그 시간을 그리워하던 일, 그리고 꿈만 같이 그 곳 그 시간을 다시 방문하는 것.

그녀의 글을 읽노라니 문득 나의 그 곳이 떠올랐다. 내가 1년 여 지내던 그곳 봄이 멀리에서 늦게야 도착하던 Fargo를 다시 찾는 일은 거의 불가능할 것 같다. 맨해튼 같은 관광지라면야 언제고 한 번은 다시 갈 수 있지 않을까 막연한 기대가 있겠지만 워낙 시골에 구경거리도 당시 사람들도 거의 남지 않은 그 곳은 내 평생 다시 가지 못할 꿈의 시간이 되어버렸다. 슬프다.

<세계인의 정류장, ‘이방인을 부탁해’>

신경숙에게 여행은 친숙한 나와 낯선 세계가 합해져서 넓어지는 일.

나는 여전히 낯선 곳에 가면 그곳이 익숙해질 때까지 기다려야 글을 쓸 수 있는 사람이다. 그러므로 장소를 옮겨다니며 글을 쓰는 일, 카페 같은 곳에서 글을 쓰는 건 내 세계가 아니라고 생각하며 살고 있다. 그런 내가 문을 닫고 들어 앉으면 완벽히 혼자가 되지만 문만 열고 나서면 세계의 중심과 통하는 도시 뉴욕에 내 책상을 하나 놓아두고 싶어졌다.

뉴욕은 어느새 나에게 그런 곳이 되어 있었다. (p. 319)

달리는 작가 중의 대표 건강한 은희경 작가가 찾은 호주 와이너리와 한밤 중 별들도 숨 죽이며 고요히 지켜보는 펭귄 가족의 귀가. <애인 만나러 호주에 갔지요, 그의 이름은 와인이고요. 흠뻑 취했답니다. 저 풍경 때문에>

‘와인의 맛이 그렇듯 맛의 최후 조건은 역시 시간과의 접점에 있을까. (p. 44)’

‘나는 여행에서 그런 순간들을 가장 좋아한다. 내가 그렸던 이방의 세계가 멋지게 펼쳐지는 것보다, 내가 예상하지 못했던 순간의 저녁 바람이 불현듯 옷 속을 파고드는 것. (p. 43)’‘여행의 시간 속에서 나는 사람들을 만났다. 잊고 있었던 옛 사람들과 돌아가서 만나게 될 그리운 사람들, 그리고 나라는 사람까지. (p. 51)’

<오, 12월을 사랑하는 사람들>

이병률에게 여행은 바람, ‘지금’이라는 애인을 두고 슬쩍 바람피우기.

내가 어딘가로 떠나가서 성냥을 한 통씩 들고 오는 이유도 그것과 닮았다. 성냥은 속수무책일 때 이상하게 위안이 된다. (p. 93)

추운 나라에서 추운 시간을 살아보고픈 소망이 있었다. 그곳이 북극이었으면 했다. 오직 추위만을 느끼면서 살아 있다는 감각을 서서히 얼리는 것.내 지느러미는 그 방향을 원하고 있었다. (p. 111)

<홍콩에서 열아홉 살의 꿈을 맛보다>

홍콩은 한때 내게 어둠의 도시였다. 크리스토퍼 도일의 흔들리는 카메라처럼 불안하게 가라앉는 도시였고, 그런 정서는 내가 가진 균열들과 정확히 맞아떨어져 언제나 나를 흔들었다.

아마도 나는 막연히 늘 그곳으로 떠나고 싶어했던 것 같다. 이민자들이 우글대는 ‘청킹맨션’의 어두운 복도를 걷고, 한밤의 더위에 웃통을 벗어제낀 시끄러운 목소리의 아저씨들이 후다닥 말아주는 국수를 먹고 싶어했던 것 같다. 그것이 겉멋이든 치기든 한때 내 감정의 일부를 꾸리고 있던 실체이므로 나는 이 도시와 어느 정도 감정적인 형제애를 가지고 있다고 말할 수 있을 것이다. (p. 129-130)

워낙 유명한 관광지 맨해튼, 멜버른,홍콩, 타일랜드, 큐슈, 리버풀 또한 예술인들의 눈으로 보아 색달랐지만, 더 흥미로운 곳은 역시 생소한 여행지였다.

소설가 김훈은 원체 자연의 원래보다 더 아름답게 묘사하는 유려한 문체로 소문이 나 있지만, 그의 미크로네시아는 천해의 자연환경과 맞닿아 부럽기만 했다.

<인간은 얼마나 무력한가, 미크로네시아서 깨닫다>

김훈에게 여행은 세계의 내용과 표정을 관찰하는 노동.

모든 것들이 느리고 진행되고 있다. 거기서는 새도 느리게 난다. (p. 161)

파브르는 <식물기>의 마지막 페이지에서 “나에게 더 이상 묻지 말아달라”면서도 이 세상 꽃들의 색깔과 향기의 비밀을 말해주겠다고 약속했다. 파브르는 그 약속을 지키지 못하고 죽었다. (p. 168)

박칼린에게 여행은 물이고, 시원한 생수고, 수도꼭지.

난 어느 날 멋진 뉴칼레도니아 남자를 만났고 그의 멋진 등을 보며 상상의 세계를 다녀왔다. 그리고 돌아왔다.

참으로 다행이다. 내가 그 아름다운 곳으로부터 멀리 있다는 게. (p. 222)

<나 돌아가면 얼마나 이곳을 그리워할까>

장기하에게 여행은 길을 잘못 들어 우연히 타게 된 전철 창밖으로 바라본 풍경이 문득 참을 수 없이 아름다운 것.

난생처음 본 그 그림은 나의 어떤 추억을 불러일으키고 있었다. 추억은 언제나 기쁨과 슬픔을 함께 가지고 있다. 좋은 기억도 추억이 되면 다시는 돌아갈 수 없다는 것 때문에 슬픔을 머금기 마련이고, 안 좋은 기억도 추억이 되면 세월의 길이만큼 아름다움을 덧입기 마련인 것이다. 무어라 설명할 수 없는 복잡한 감정이 가슴 가장 깊숙한 곳에서 부드럽게 솟아올랐다. (p. 277)

여행 넷째 날에 쓴 일기를 펴보니 이런 말이 적혀 있다. “런던에 있다는 사실을 문득문득 자각할 때마다 기분이 좋아진다. 동시에, 아, 돌아가면 이 도시를 얼마나 그리워하게 될까, 생각한다.” 과연, 참 그립다. (p. 287)

책의 제목 <안녕 다정한 사람>은 누구에게 말하는 것일까. 여행지의 현지인, 두고 온 그리운 사람, 혹은 이방의 나일지도 모르겠다. 여행 중의 나는 늘 새로우니까. 그래서 그러므로 사람들은 언제나 떠나는 것을 꿈꾼다. 물론 돌아온다는 분명한 전제 하에. 우리는 항상 다른 어딘가를 꿈꾸고 늘 떠나고 싶어하는 간질간질한 가슴을 안고 살아간다. 그렇기에 우리는 매일같이 반복되는 지루한 일상을 살아갈 수 있다.

언젠가 나도 그 곳으로 떠날 것이다!

오늘도 생각한다.