-

-

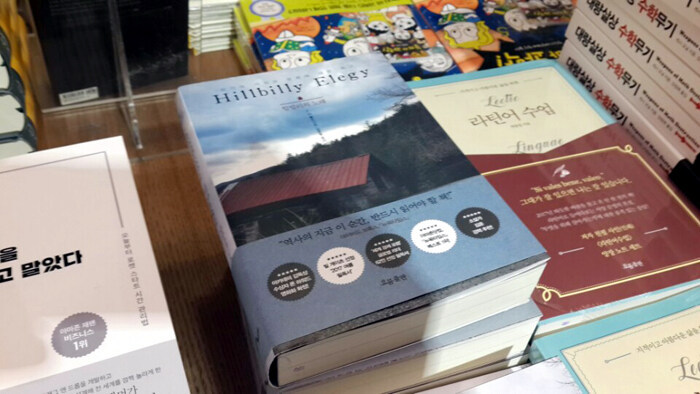

힐빌리의 노래 - 위기의 가정과 문화에 대한 회고

J. D. 밴스 지음, 김보람 옮김 / 흐름출판 / 2017년 8월

평점 :

어떻게 제목부터 좀 태클을 걸고 들어가 볼까. 제이디 밴스의 <힐빌리의 노래> 원제는 <Hillbilly Elegy>다. 엘러지는 단순하게 노래라기 보다, 애가나 비가라는 뜻에 더 가깝지 않을까. 하긴 <힐빌리의 애가>라고 했다면 좀 더 슬픈 이미지가 들었겠지만. 사실 제이디 밴스의 넌픽션은 슬픈 이야기니까.

이 책을 읽으면서 초반 1/3 가량을 무서운 속도로 주파했다. 쇠락해 가는 그레이터 애팔래치아 인근 힐빌리들, 초반에 보면 레드넥 혹은 백인 쓰레기라는 표현이 등장한다,에 대한 육성 증언이다. 해병대 출신으로 오하이로 주립대를 1년 11개월만에 졸업하고 내친 김에 미국에서도 최고라고 할 수 있는 예일대 로스쿨을 나와 신시내티에서 변호사로 잘먹고 잘살고 있는 저자의 불우했던 유년 시절에 대한 구술은 정말 흥미진진했다. 스스로 골창이라고 부르는 켄터키 잭슨과 오하이오 미들타운에서 삶은 다사다산 그 자체였다.

대물림되는 가난으로부터 도망갈 수 있는 기회를 오직 고등교육 뿐이었는데 역설적으로 가난한 집 아이들이 상대적으로 더 저렴한 비용으로 대학교육을 받을 수 있음에도 불구하고 마약중독자 엄마와 수시로 바뀌는 아버지, 가정폭력이 일상화된 집구석에서는 도저히 신분상승을 위한 사다리에 올라탈 수 있는 기회가 주어지지 않았다. 그 중에서 저자의 상황은 더 특별했다. 자신의 생물학적 아버지가 누구인지도 모르고, 간호사 엄마의 너무 자주 바뀌는 새아빠 후보와의 사랑과 전쟁 때문에 꼬마 제이디와 이부남매 린지 누나는 고통 속에서 세월을 보낼 수밖에 없다. 웰빙 도락의 원조 미국에서 고칼로리의 몸에 해로운 음식만 섭취하고 푸드스탬프에 의존해 사는 이웃들, 그 중에서도 손가락 까딱 하지 않고 정부보조금에 기대어 사는 복지 여왕 같은 비노동자들의 흥청망청한 소비지상주의에 저자는 진저리를 친다.

물론 저자도 힐빌리들이 처해 있는 사회구조적 모순에 대해서는 인정한다. 하지만 노오력으로 성공한 사람 특유의 오만함이 곳곳에서 보이는 점이 독자의 반감을 자극한다. 물론 사소한 자존심에 목숨 걸고 뭐든 주먹이나 총기로 해결하려는 힐빌리들의 삶을 누구보다 잘 아는 작가의 육성증언이라 망정이지 외부인의 시각이었다면 그보다 큰 반발감이 들지 않았을까. 어려서 엄마와 함께 죽을 뻔한 경험을 한 제이디 밴스는 엄마가 아동학대죄로 감옥에 자신과 누나가 위탁가정에 맡겨져야 하는 위기를 벗어나기 위해 법정에서 거짓 증언도 마다하지 않는다. 하긴 간호사들의 불시 약물검사를 위해 자신의 소변을 받아 달라고 부탁하는 엄마에게 증오심을 느끼기도 하지 않았던가.

그나마 저자에게는 켄터키 잭슨 출신의 할보와 할모가 든든한 뒷심이 되어 주었던 게 고등학교를 졸업하고 해병대에 지원해서 4년간 자립심을 기르고, 대학에 진학해서 자신도 다른 이들처럼 자존감을 가지고 살 수 있다는 자각을 하게 된 성공의 결정적 비결이었다. 아마 저자는 자신의 성공 스토리가 모든 힐빌리들에게 적용되지 않으리라는 것도 잘 알고 있으리라. 저자가 지적하는 대로 자신의 진짜 문제는 유년시절 경험한 ‘아동기의 부정적 경험(ACEs:Adverse Childhood Experiences)’의 트라우마로부터 벗어날 수 없었다는 것이다. 수시로 본색을 드러내는 법보다 주먹이 우선이라는 할모의 가르침대로 불끈하는 성정을 다스리는 일이야말로 힐빌리 출신 아이비리그 변호사라는 꿈도 꾸지 못할 신분 상승이라는 이룬 저자에게도 쉽지 않은 인생의 과제였다.

넌픽션 <힐빌리의 노래>를 읽으면서 주목했던 또 한 가지 흥미로운 점 중의 하나는 저자가 예일대 로스쿨에서 배우게 되는 사회적 자본 다시 말해 인맥의 중요성이었다. 현대 자본주의 시스템은 노오력에 근거한 성공지상주의를 강조하지만, 그 뒷면에는 바로 이미 기득권을 형성한 엘리트 계급 사이에서의 인맥관리가 실력보다 더 중요하게 작동하고 있다는 사실이다. 하긴 예일대 로스쿨에 진학했을 정도라면 이미 개개인의 실력과 성공을 향한 욕망은 입증된거나 마찬가지겠지만. 어제 읽은 어느 기사에서 그런 성공신화에 매달린 능력주의로 포장된 이데올로기야말로 21세기 공화정에서 타파해야 한 적폐 중의 적폐라는 주장에 나는 격하게 공감했다.

정치적인 면에서 흥미롭게 읽는 또다른 내용은 원래 1970년때까지만 해도 열렬하게 민주당을 지지하던 그레이터 애팔래치아의 쇠락해 가는 러스트벨트 지역이 할보에 따르면 민주당 출신 ‘개자식’ 월터 먼데일 때문에 몽땅 공화당 지지로 돌아섰다는 점이다. 우리나라도 마찬가지지만 미국 사회에서 보통 사람들이 자신에게 유리한 계급투표를 하지 못하고 있다는 생각이 들었다. 지난 미국 대선에서도 동부 출신 주류 엘리트 계급의 이익을 대변하는 힐러리 클린턴에 대한 반감 때문에 수많은 힐빌리들이 트럼프에게 투표하지 않았던가. 그렇게 해서 과연 자신들에게 이익을 되었는지 나는 이 자리를 빌어 힐빌리들에게 묻고 싶다. 빈곤하지만 성실하게 일해서 먹고 살려는 힐빌리들에게 진짜 필요한 것은 정부보조금 같은 지원이 아니라 쓸만한 일자리인데, 과연 트럼프가 그들이 원하는 것을 주고 있는지에 대해서는 의문이다. 하긴 애초부터 힐빌리와 트럼프는 어울리지 않는 조합이었던가.

제이디 밴스가 십대 시절에 경험한 기독교 근본주의 역시 마찬가지다. 네 이웃을 네 몸과 사랑하는 예수 그리스도의 가르침보다 자신들과 다른 주장과 해석을 하는 이들을 사탄으로 만들어서 싸우자는 십자군 정신을 저자는 도저히 이해할 수가 없다고 했다. 제이디의 생물학적 아버지가 레드 제플린을 비롯한 록음악을 사탄의 음악으로 규정하고 못듣게 하는 장면에서는 정말 빵 터져 버렸다. 또 한편으로는 종교를 가진 이들이 그래도 마구잡이로 삶을 사는 힐빌리들보다는 훨씬 나은 삶을 살 수 있다는 분석에 수긍하는 점도 주목할 만하다. 저자의 기술을 통해 그레이터 애팔래치아 지역의 주류인 힐빌리들의 삶을 규정하는 정치 사회 경제 그리고 종교를 엿볼 수가 있는 좋은 기회였다고 생각한다.

어쨌거나 1부까지는 그런 대로 흥미를 가지고 읽었는데 성공신화로 치달아 가는 2부에서는 후반으로 갈수록 흥미가 떨어지는 것을 느낄 수가 있었다. 제이디 밴스처럼 힐빌리 출신으로 성공하지 못했다면 누가 이 책에 관심이나 가졌을까. 그런 점에서 지금도 진짜 힐빌리의 삶을 사는 누군가의 글을 한 번 보고 싶다는 생각이 들었다. 이미 그전에 저넷 월스가 쓴 <더 글라스 캐슬>을 읽어서 힐빌리들에 대한 내성이 생긴 탓일까. 저넷 월스의 글에서는 그래도 유머라도 있었지, 제이디 밴스의 글은 정말 비가 혹은 애가에 가깝다는 생각이 절로 들었다.