사랑의 역사를 읽기 시작했다.

예전부터 중고서점에 갈 때마다 만난 책이 하나 있다.

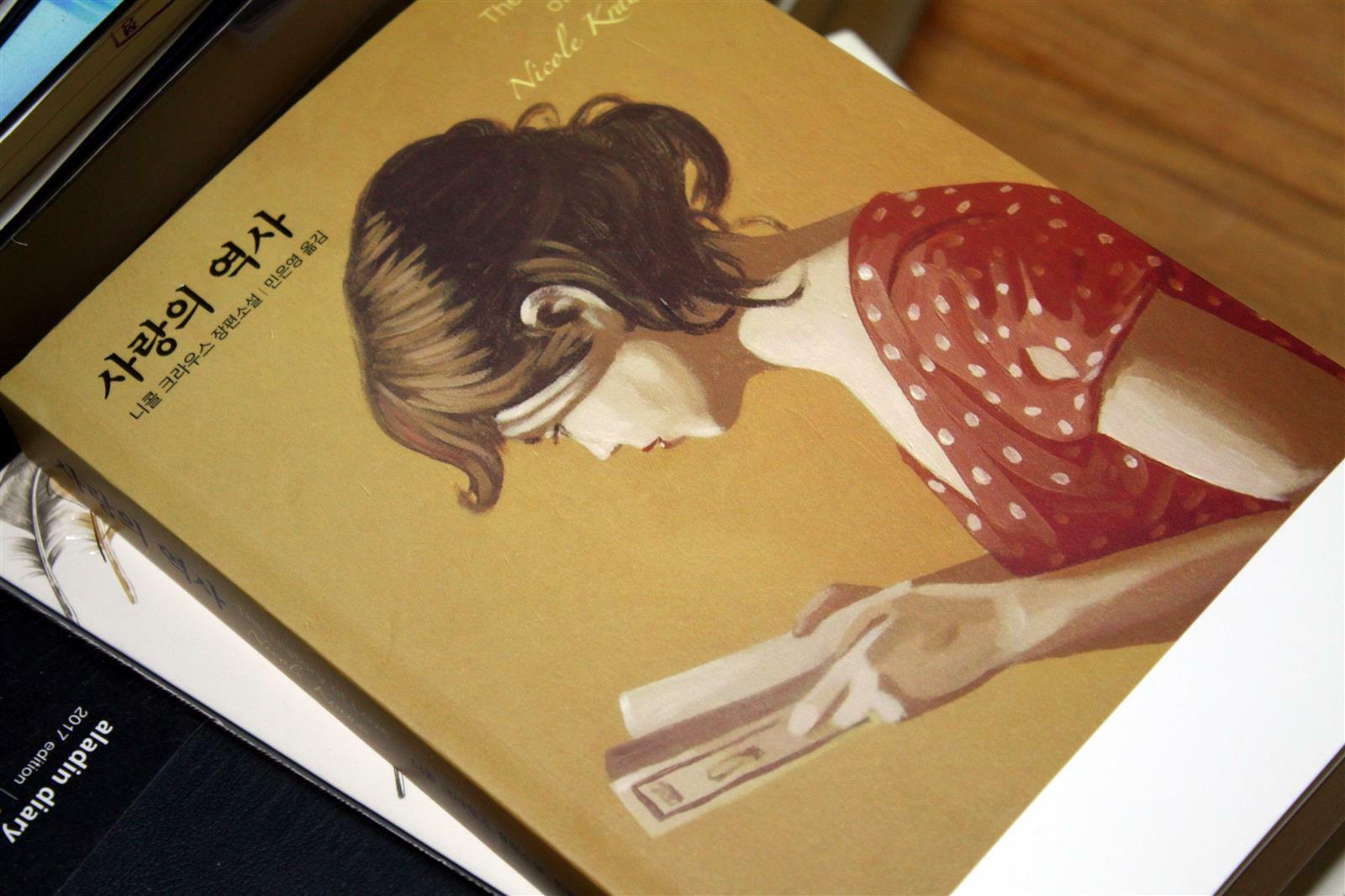

그건 바로 니콜 크라우스의 <사랑의 역사>. 하지만 왠지 책이 마음에 들지 않아 안사고 버텼다.

그런데 이번에 새로 나온 사랑의 역사는 냉큼 사버렸다.

이유는 모르겠다. 엽서나 패브릭 포스터(아직 펴 보지도 않았다)에 혹했을 지도.

어쨌든 책이 왔으니 펼쳐 보기라도 해야지 하는 마음으로 읽기는 시작했다.

요즘 도끼 챌린지가 한창이라 우선 순위가 어찌 될런진 모르겠지만. 일단 <카라마조프>는다 끝내서, <죄와 벌>을 한창 읽다 말고 <사랑의 역사>를 읽게 됐다.

그런데 책의 서두에 쓴 내 삶의 전부라는 또다른 분더킨트 조너선과 갈라 섰다고.

그냥 나는 태클이 걸고 싶어졌다. 글로 쓴 건 이래서 지울 수가 없구나 싶기도 하고.

아니 내 삶의 전부라매. 결혼이라는 삶의 과정에서 ‘전부’는 어느 순간엔가에는 정리할 수도 있는 거구나 하는 생각이 들기도 하고.

어쩌면 내가 이 한 문장 때문에 책에 몰입하지 못하고 둥둥 떠다녔는 지도 모르겠다.

작가는 왜 내가 이런 문장으로 책을 시작했을까 하고 후회는 하지 않았는지 궁금하다.

처음부터 왠지 사랑의 역사에 오점이 되는 그런 느낌이랄까.

그냥 뭐 그렇다고.