"나는 금년 여섯 살 난 처녀 애입니다." 라는 첫 줄을 읽자마자 '처녀 애'라는 말에 까르륵 하는 아이들이다. 엄마와 사랑방 손님, 그리고 달걀을 좋아하는 옥희를 내가 처음 만났던 그 때도 이런 말이 있었나 싶은게 지금의 내 기억엔 자신의 마음을 전하지 못하는 엄마나 사랑방 아저씨의 답답해보이는 마음이 주로 기억에 남아있기 때문이지 않을까 싶다. 시간이 흐른 후 다시 읽게 된 이야기가 이제는 엄마나 아저씨의 입장, 그리고 옥희의 알듯 모를듯한 마음이 어땠을까 에서 보이는 걸 보면 시간이 많이 지났구나 하는 생각이 절로 들게된다.

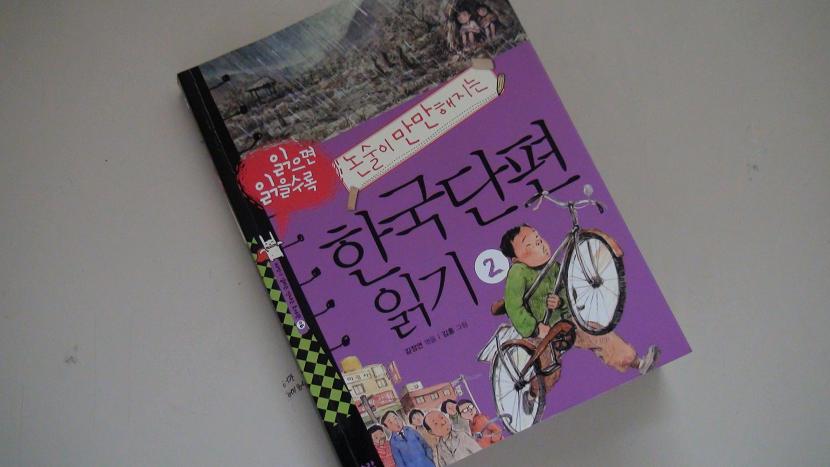

그 때는 보이지 않았던, 서로에게 전해지는 일상의 만남이나 가벼운 말에도 가슴떨리는 모습이 이제는 보이게 되고 말없이 보내는 게 맞다고 여긴 그들의 마음도 지금은 ' 그랬겠구나.' 라는 이해를 하게되지만, 예전 내가 그랬던 것처럼 지금을 사는 쿨한 아이들에게는 얼굴만 붉히고 말도 못하는 그들의 마음이 이해가 다 되지는 않는가 보다. 이렇게 '사랑손님과 어머니'로 시작된 1930년대부터 1970년대 까지의 채 만식 님의 '미스터 방', 황 순원 님의 '물 한 모금' 와 '소나기', 하 근찬 님의 '수난이대', 윤 흥길 님의 '기억속의 들꽃', 최 일남 님의 '노새 두 마리', 박 완서님의 '자전거 도둑' 한국 단편 소설 8편을 만나게 된다. 전쟁통에, 혹은 그 직후 우리네 팍팍한 생활 모습, 그래도 알고 보면 따뜻한 사람이라는 걸 느낄 수 있는 이야기가 우리네 할머니께서 들려주시는 '예전엔 그랬었지.'라는 걸 생각하게 한다.

아이들은 '사랑손님과 어머니' 에서는 여섯 살이라는 나이에 안 맞게 어른스러운 듯 싶다가도 눈치 없는 옥희 흉내를 내보기도 하다가 '물 한 모금'에서는 비를 피하려 빈 헛간에 모인 사람들 앞에 나타난, 도끼 같은 것에라도 찍힌 듯이 깊게 파인 이마의 주름살을 가진 중국인 주인이라는 말에 '움찔' 했다며, 그가 가지고 나타난 따뜻한 물에 속이 풀리는 사람들을 보고 약간은 허탈해 하기도 하면서 의외라는 생각을 하게 된다는 이야기를 하고, 또 나는 '이 바보'라는 말이 때로는 얼마나 정겹고 다정한 말인지를 알려주는 아련한 우리의 영원한 첫사랑 소년과 소녀의 '소나기'가 아이들에게도 역시나 같은 느낌일까 싶어 이것 저것 물어보게 된다. 전쟁중에 다친 몸에 한탄하는 아들에게 자신의 속상한 마음을 접고 '우째 살긴 뭘 우째 살아. 목숨만 붙어 있으면 다 사는 기다. 그러 소리 하지 마라." 라는 퉁명함으로 보여주는 뜨거운 아버지의 정을 아이들은 알련가 싶어 부모의 마음을 말로라도 설명해주면서, 각각의 단편이 끝나면 나오는, "논술 실력을 올려줘요."로 글짓기, 사고력, 논리력을 키워준다는 문제와 함께 이런 저런 내 생각과 의견을 말해보기도 하고 아이들의 생각을 들어보게도 된다.

이제는 그 감정을 다 알 것같아 읽기만 하면 되는 나이가 된 나도 어렵기만 한, 예전 평안도 사투리나 그 당시 쓰던 말들이 낯설게 다가오기에 '이건 뭐라는 걸까' 싶은 옛 글자나 문장을 만나면 옆에 나와 있는 글자 설명란이나 빨간 줄로 동그라미 친 곳에 되어있는 설명을 슬쩍 보게 된다.

예전엔 그냥 눈에 띄면 이해에 상관없이 즐거움으로 읽었지만, 지금은 아무래도 아이들 눈에 더 많이 익어야 하는 책들이 생기는 즈음이라 쉽게 읽히게 만들어 놓은 이 책이, 단편의 짧은 글속에 들어있는 인간사의 깊고 긴 마음을 이해하기 시작하는 징검다리가 되주지 않을까 하는 생각을 해보게된다. 그러다 아이들이 더 나이가 들어 다시 읽게되면 그 때는 자신의 생각과 다른 지금의 생각, 그리고 예전에 엄마가 이렇게 생각했겠구나 하는 기억을 갖게 되지않을까 싶다.