-

-

반월당의 기묘한 이야기 4 - Novel Engine POP

정연 지음, 녹시 그림 / 데이즈엔터(주) / 2016년 5월

평점 :

품절

세 번째 이야기 - 인어전설

황해도 장연진 아랑포에서는 해무가 자욱하게 깔리고 난 후면 어김없이 인어가 몇 마리씩 잡히곤 했다.

인어는 얼굴이 미인처럼 아름다웠으며 지느러미는 투명하고 옥처럼 빛이 났다.

어부들은 인어를 잡으면 해신이 노한다 하여 바다에 도로 놓아주었다.

그런데 한번은 박남이라는 어느 어부가 사또의 친척인 김을귀에게 남몰래 인어 한 마리를 팔았다.

김을귀는 인어를 자기 집 연못에 풀어 기르려 했으나, 며칠 후 인어의 구름 같던 머리칼이 모조리 빠지고 곱던 얼굴이 추악하게 변하더니 죽어버렸다.

박남은 이 일로 곤장을 맞았다.

그 후로 아랑포의 어부들은 값을 후하게 쳐줘도 인어를 팔지 않았다.

우몽산고 友夢散稿

"누구냐고 물어봤더니 인어들이 나한테 말했어.

'우리들은 물속에서 태어난다. 너도 우리들 중 하나.'

하지만 난 인어가 아닌데."

백란이 고개를 퍼뜩 들었다.

"혹시 그들도 인어가 아닌 것은 아닐까요?

"무슨 말이야? 인어가 아니라니?"

"아시다시피 눈에 보이는 것과 진실 사이에는 아주 큰 차이가 있지 않습니까.

'인어' 라는 말을 맨 처음에 꺼낸 것이 누구였지요?"

"아저씨네 어르신. 다른 도깨비들이 인어를 봤다고 했다던데."

"역시 그것들은 인어가 아닌 겁니다. 인어처럼 보였을 뿐입니다. 방금 보셨던 그 광경을 저도 봐야겠습니다."

말이 채 끝나기도 전에 백란은 창을 휘둘렀다.

부드러운 털뭉치 같은 것이 이마를 스쳤다.

그와 동시에 주변의 풍경이 변했다.

아까의 그 안온한 바다 속이다.

거대한 해초들의 숲 너머로 퍼져 들어오는 햇빛.

유영하는 물고기 떼.

그리고 쿵쿵, 쿵쿵.

단조롭고 규칙적인 소리.

"이것은 심장 박동 소리가 아닙니까?"

"누구의?"

"당장 그 구술을 놓으셔야 합니다!"

그러나 손이 저절로 오므라들더니 펴지지를 않았다.

백란이 붙잡아서 억지로 벌리려고 했지만, 이미 늦었다.

「너는 아니야.」

인어들의 웃음소리가 퍼졌다.

「너만. 우리들 중 하나.」

바다의 물결이 또 다시 유단을 휘감아 데려갔다.

심장 박동 소리......

....................................................................................

"놔! 그거, 인어가 아니라, 아기 시체야!"

"네?"

백란도 놀랐다.

이 여우도 바로 던져버릴 줄 알았는데, 주춤하긴 해도 내버리지는 않았다.

"진짜라니까! 인어가 아니라 아기들이었어! 아직 태어나지도 못한 아기들! 엄마 뱃속에 있을 때 소금물이 들어와서 죽어버렸어. 어떻게 그럴 수가 있지?"

"알 것 같군요. 그건 인공유산입니다."

잠시 말문이 막혔다.

"네가 어떻게 알아?"

"이런 일을 하다 보면 죽음의 온갖 방법에 대해서 알게 되는 법이니까요. 인공유산 중에는 소금물을 주입해 태아를 질식시켜 죽이는 방법도 있습니다. 문제는 그 다음입니다. 태아의 유해가 구슬로 변하다니. 누군가 일부러 저주물咀呪物로 만들었군요."

............................................................................................

"우리가 거둬줘야지?"

"네."

...............................................................................

미안해. 미안해

.......................................................................................

"어쨌든 이거 어떡하지?"

손에 든 보따리를 내려다봤다.

거기에는 구슬이 가득했다.

백란과 둘이서 정성껏 거둬준 덕분인지 저주의 기운은 가셨지만, 하나하나 태아의 영혼을 담고 있었다.

그들은 이따금 꼼지락거렸다.

아주 작은 옹알이 소리도 들렸다.

"그러게요. 어떻게 하는 것이 좋을까요?"

'일단 거기 둘 수가 없어서 가져오기는 했다먼....."

백란도 도씨도 난감한 얼굴로 고민했다.

결국 결론이 안 난 채로 반월당까지 들고 왔다.

자신들을 거둬준 유단과 백란의 곁에서 떨어지기 싫어하던 구슬들은,

흑요를 보더니 갑자기 남자애들을 내버리고 얼른 가서 안기려고 했다.

"아니, 이게 뭐야?응? 왜 이러는 거야?"

흑요는 엉겹결에 보따리를 안았다.

어떻게 된 건지 이야기를 듣고는 소스라치게 놀라며 다시 내려다봤다.

구슬들은 정말로 떨어지기 싫다는 듯이 파고들었다.

도씨가 혀를 쯧쯧 찼다.

"아이고, 엄마 품이 얼마나 그리우면...."

"얘들아! 난 너희들 엄마가 아니다! 앞길이 구만 리 같은 처녀한데 이게 무슨 짓이냐?"

흑요는 질색을 했다.

하지만 품안에 꼭 파고드는 구슬 보따리를 차마 내치지는 못했다.

.......................................................................

"야, 너! 갑자기 왜 이렇게 자주 와!"

그렇게 소리를 지르며 유단을 구박했지만..... 며칠 후,

어무도 없을 때, 그녀는 몰래 다가와서 속삭였다.

"살려줘."

유단은 힐끗 쳐다봤다.

"내가 뭘 어떻게 하면 될까?"

"이것들을 보내주자. 여기서 제일 가까운 바다가 어디냐?"

...................................................................

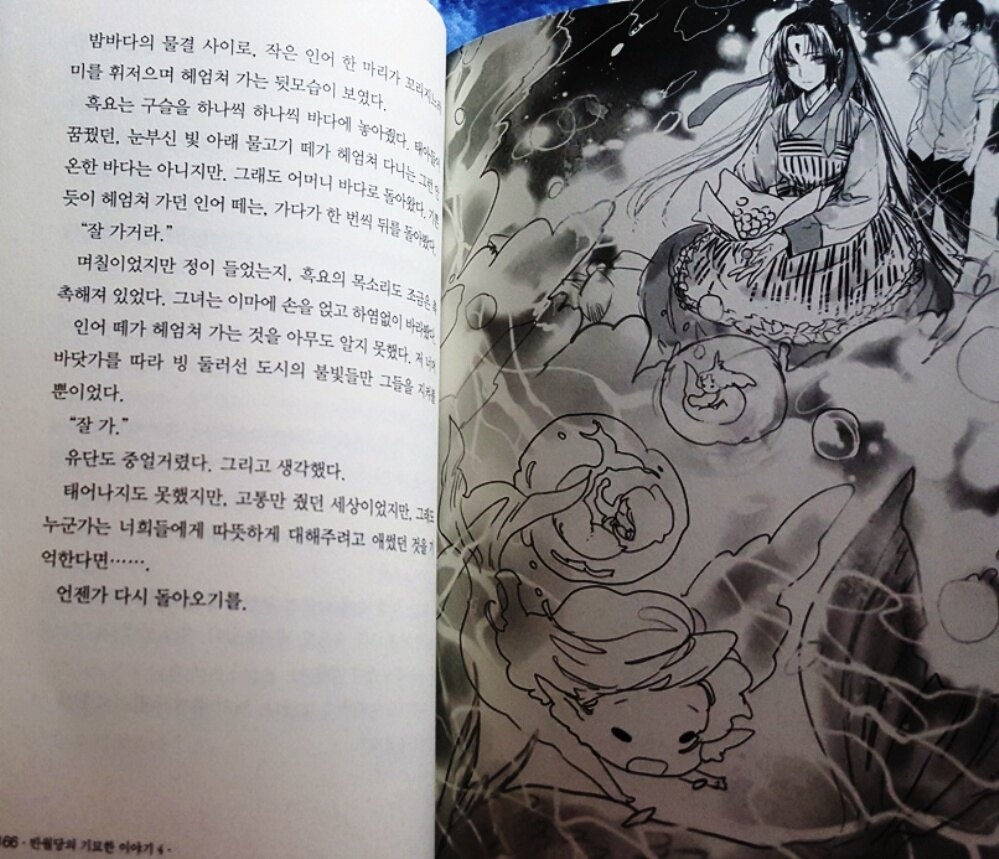

밤바다의 물결 사이로, 작은 인어 한 마리가 꼬리지느러미를 휘저으며 헤엄쳐 가는 뒷모습이 보였다.

흑요는 구슬을 하나씩 하나씩 바다에 놓아줬다.

태아들이 꿈꿨던, 눈부신 빛 아래 물고기 떼가 헤엄쳐 다니는 그런 안온한 바다는 아니지만, 그래도 어머니 바다로 돌아왔다. 기쁜 듯이 헤엄쳐 가던 인어 떼는, 가다가 한 번씩 뒤를 돌아봤다.

'잘 가거라."

며칠이었지만 정이 들었는지, 흑요의 목소리도 조금은 촉촉해져 있었다.

그녀는 이마에 손을 얹고 하염없이 바라봤다.

인어 떼가 헤엄쳐 가는 것을 아무도 알지 못했다.

저 너머 바닷가를 따라 빙 둘러선 도시의 불빛들만 그들을 지켜볼 뿐이었다.

"잘 가."

유단도 중얼거렸다. 그리고 생각했다.

태어나지도 못했지만, 고통만 줬던 세상이었지만, 그래도 누군가는 너희들에게 따뜻하게 대해주려고 애썼던 것을 기억한다면......

언젠가 다시 돌아오기를.