-

-

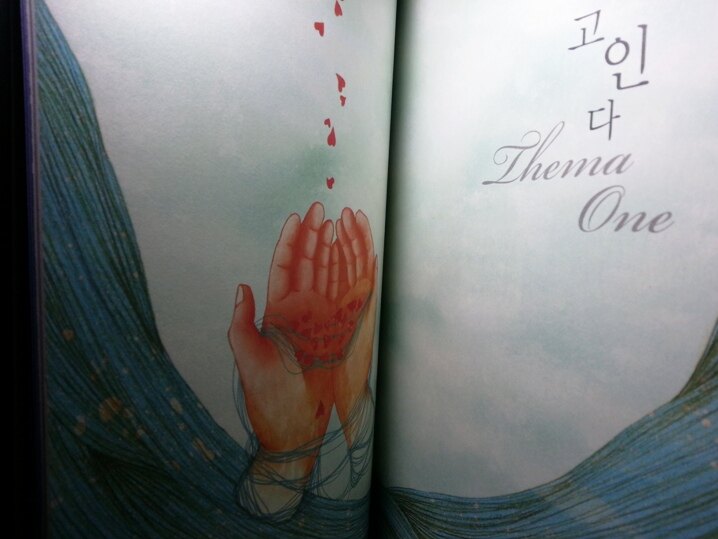

내가 이렇게 아픈데, 왜 그대는 그렇게 아픈가요 - 시가 먹은 에세이

김준 지음 / 글길나루 / 2015년 6월

평점 :

품절

아픔은 수챗구멍에서 어리는 토사물처럼

아이가 있었다.

슬픔을 먹고 자란 하늘빛 그림자가 너울거리는 눈물이 키운 아이였다.

새벽에 온 엄마란 아픔은 수챗구멍에서 어리는 토사물처럼 슬프게,

거친 기침처럼 다섯 살 먹은 아이의 하루 종일 귓가에서 멍들고 울리고 슬프게 자지러진 밤잠처럼 사랑은 아프다.

그날, 맨발로 뛰어오신 아버지의 눈물과 쓰러진 그림자처럼 차갑게 식어버린 눈물들을

그 이유도 아이에게 아무도 가르쳐 주지는 못했다.

어머니가 죽었다. 라는 말과 어머니의 언니들의 울음은

귓가에서 햇살에 떨어진 그리움을 타고 걸어가던 잔디를 눌리고,

아픔이란 말 그렇게 눌어붙어 아프기만 하다.

엄마는 아픈가 보다. 주전자 가득 활명수를 채워 두고,

새벽에 오는 하늘을 마중 나가는 것은 거친 소리였다.

밤새 잠에 들지 못하던 가여움이다.

아이는 생각한다.

새벽에 깬 엄마의 주저앉은 뒷모습이 왜 그렇게 눈에 고였는지는 그 이유를 너무 어려서 알지 못했다.

할머니에게 가고 싶다던 엄마의 간절함은 가지 못한다는 말이 되었다.

그날은 그렇게 아이와 함께 멈추었다.

다른 아이의 손가방에 걸린 손수건처럼 부러운 것은 없었다.

그보다 더 부러운 것은 보고픔이었다.

그 손에 잡은 엄마란 이름과 학교에 걸린 종소리에 불어온 그리움이 나이를 먹는다.

공간이 비었다.

그 공간에 그리움이 차오르고, 아이에게 필요한 것은 엄마란 그 말 한마디였다.

울고 싶었다. 시험을 본 시험지에 전부 그리움을 적었다.

선생은 아이의 사정을 모른다.

녹색어머니회란 이름으로 한 개도 틀리지 않아서 엄마를 데려오란다.

없는 엄마를 데려오라는 선생의 말에 처음으로 학교에 가지 않았다.

구멍 난 양말이 더러워진 실내화가 창피함을 부르고, 부러운 도시락이 그네가 올라간

하늘에서 구름으로 내린다.

슬픔은 눈을 타고 오는 것이 아니고, 아픔을 먹고 내린 비처럼 젖어 오는 거란다.

팔이 부러졌다.

철봉이 끊어버린 팔에서 아프다고 소리치는 빈소리를 들었다.

부러진 팔을 체육복 속에 감추고 밤새 열이 올라 견디기 어려운 한숨이 아이의 입에서 잠꼬대로 남아서 울었다.

아버지는 그 밤에 아이를 업고 병원이란 곳을 가셨다.

밤새 누워 열꽃이 아이를 먹어도 새엄마는 몰랐다.

아픈지도 모르고 슬픈지도 모르고, 그러나 슬프지는 않았다.

눈물은 더 이상 남은 밤에 지친 새벽을 깨우지는 못했다.

돌산이 좋았다.

아무도 찾지 않았으면 좋겠다고 생각한 아이는 산에 숨었다.

학교가 보였다. 운동장에 모인 개미처럼 작은 그리움들이 이렇게 슬픈 줄은.......

아무도 찾지도 않는 시간이 슬픈 줄은...... 어린 시간에게 묻기엔 답을 주지 않았다.

아버지는 오지 않았다.

숨은 줄도 몰랐다.

학교에 가지 않은 줄도 몰랐다.

100이라고 적혀진 시험지를 자랑할 곳이 없었던 아이의 자랑도 숨겨지고,

돌산에 버린 시험지 조각들이 보고픈 얼굴을 그리면 울었다.

바람을 타고 날아가는 종이들에서 아이가 그린 얼굴이 젖는다.

슬픔은 그렇게 젖어오는 거란다.

안아 주면 안 될까요

슬픔 멈추지 않아서 슬픈 것인데

오늘 하루 안아 주면 안 될까요

내가 사랑한 것이 많아서

내가 그리운 것이 많아서

보고픔이 이렇게 커져서

그래서 나만 슬픈가요

눈에 고인 그리움들을 먹으면

가슴에 느껴진 이 진한 체온이

커피 향에 묻어진 얼굴을 보고

안아 주면 안 될까요

슬픔이 아이를 키운다.

그래서 눈물이 슬픈가 보다.

그러나 한숨이 젖은 하늘도 푸르고, 푸른 하늘에 그리움들 하나둘씩 고이면

구름이 비가 되었나 보다.

그런 것이 보고픔인지를 묻고 싶다.

여름에 온 장마가 아이의 슬픔을 먹었다.

그렇게 긴 시간 내린 비도 그리움을 지우거나 씻어 내지는 못했다.

그리움이란 것은 그런 거다.

가슴이 당신의 체온을 느꼈어요

당신이 만들어 준 시간들이 고여서 아이를 만들었어요

아이에게 하루만 같이 머리카락을 세어 줄

당신이란 이름 하나만 주신다면

하늘 그 끝에서라도 당신이 준 사랑

정말 사랑하고 싶습니다

부럽다. 세월이 고인 손길이 엄마란 이름으로 남아 부러운 것은 왜인지를 물어보고 싶다.

사람들이 가진 많은 것 중에 제일 부러운 것이 그 손길이 고인 시간인 줄을

모를 때마다 배가 불러서 그 고마움을 모르는가 보다.

거친 손이라서 예쁘다.

그 손들이 키운 아이들이 부럽다.

내가 갖지 못한 많은 것 중에서 제일 부러운 엄마란 이름이 내겐 보고픔으로

오늘도 고여서 비가 되려나 보다.

-17~21페이지