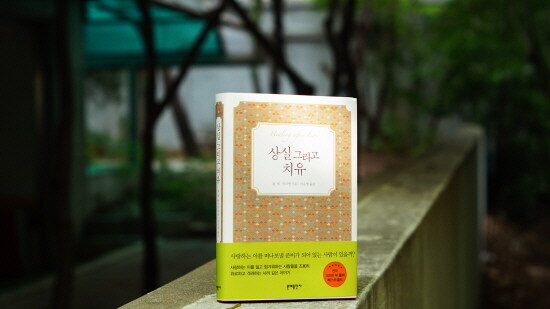

[문학평론가

정여울의 책갈피 속 마음여행] 영원한 이별 앞

‘공감일기’

-

책 <상실 그리고 치유> 서평(신동아)

----------------------

가족이나 연인을 영원히 떠나보낸 사람들 앞에서 우리는 할 말을 잃는다. 어떻게 위로해야 할지 알 수 없을 뿐 아니라, ‘위로’라는 것 자체가 가능하지 않을 것 같다는 무력감에 휩싸이기도 한다. 우리는 자신이 슬픔에 빠졌을 때도 어떻게 스스로를 위로해야 할지 잘 알지 못한다. 특히 우리 문화권에서는 ‘슬픔에 빠져 있는 상황’ 자체를 누구에게도 보여주지 않으려는 사람이 많다. 슬픔에 빠진 모습은 나약한 것이고, 나약한 모습은 수치스럽다는 잘못된 사회인식 때문이다.

사랑하는 이를 잃어버린, 그 무엇으로도 달랠 수 없는 참혹한 슬픔 앞에서 우리는 가장 먼저 스스로를 고립시키려 한다. 일단은 혼자 있고 싶다. 누구의 위로도 들리지 않고 그 모든 위로의 말이 심지어 내 슬픔을 향한 공격처럼 느껴지기에, 우리는 슬픔에 빠진 스스로를 내면의 독방 안에 철저히 감금시킨다. ‘슬픔 앞에서 무엇을 할 것인가’라는 문제는 언제나 어렵고 아프기만 하다.

저자는 스스로가 뼈아픈 상실을 경험한 사람이다. 사랑하는 딸이 열여섯 살 때 말에서 떨어져 죽은 후, 그녀는 딸의 방으로 들어가는 문만 바라봐도 가슴이 철렁하는 상태를 경험한다. 딸의 방문을 얼마나 열어둘 수 있는지에 따라 자신의 정신적 건강도를 체크할 정도로, 그녀는 딸을 잃어버린 슬픔 앞에서 오래오래 앓아야 했다.

방문을 완전히 닫아놓은 날은 ‘도저히 견딜 수 없는 날’이다. 딸의 방문을 반쯤이라도 열어둘 수 있는 날은 ‘그나마 조금이나마 버틸 수 있는 날’이다. 오랜 시간이 지나 딸의 방문을 활짝 열어두고도 일상생활을 할 수 있게 되자, 그녀는 자신도 모르게 스스로 치유되기 시작했음을 느낀다.

그녀는 그토록 사랑했던 딸의 죽음 이후, 자신이 오랫동안 그 상실의 아픔을 어떻게 치유했는지를 365일 동안의 일기 형식으로 표현한다. 물론 이런 ‘애도일기’를 쓸 수 있게 된 것은 딸이 죽고 나서 아주 오랜 시간이 지난 후였다. 작가이던 그녀는 어느 순간부터 매일매일 글을 쓴다는 일 자체가 그 슬픔을 극복하는 데 커다란 도움이 됐음을 깨닫는다.

----------------------

*

정여울 선생님 신동아 기사 전문 읽기

http://goo.gl/iV1DQT

*

<상실 그리고 치유- 슬픔을 위로하는 365개의 명언과 조언들>