Sometimes I think I have felt everything I'm ever gonna feel. And from here on out, I'm not gonna feel anything new. Just lesser versions of what I've already felt.

가끔 느껴야 할 모든 감정은 이미 다 느낀 게 아닐까, 그래서 이제 더이상 새롭게 뭔가를 느끼는 일은 없을 거란 생각이 들어. 그저 내가 지금껏 느꼈던 것의 작은 변주일 뿐일 거란 생각. -영화 속에서, 테오도르.

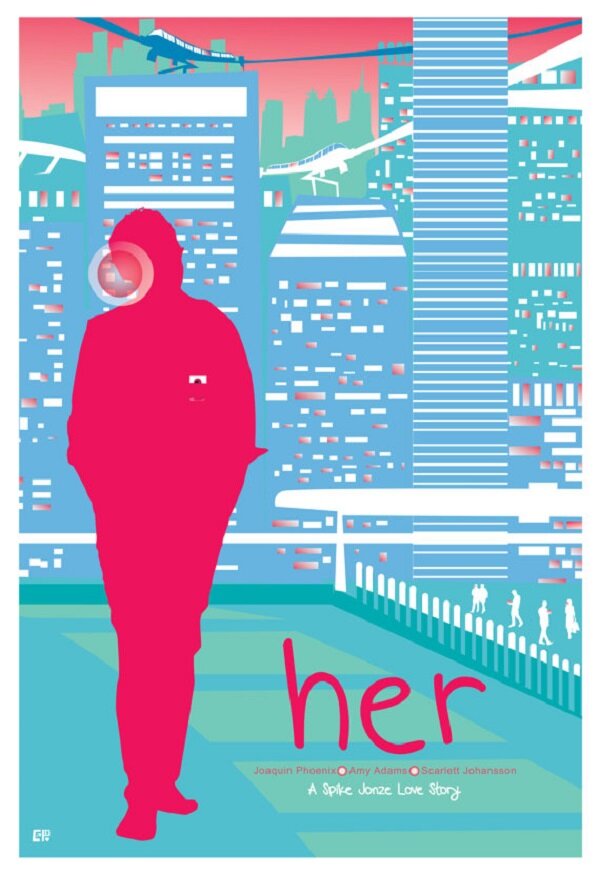

호아퀸 피닉스, 에이미 아담스, 루니 마라가 나오고 스칼렛 요한슨의 목소리가 내도록 귓가에 울리는 스파이크 존즈의 영화 '그녀'를 보고 나오는 길의 햇빛은 유난히 따가웠습니다. 흡사 모두가 백열전등 아래서 움직이는 듯, 창백하고 조금씩 노래지는 얼굴. 햇빛 아래서 차가웠다가도 필터를 거친 다음 따뜻해 보인다는 것을 느끼던 찰나, 저는 베를린 천사의 시에 나왔던 천사 다미엘이 떠올랐습니다.

찰리 채플린이 톱니바퀴 사이에 끼이고(모던 타임스), 잿빛 도시에서 리플리컨트를 사랑하고(블레이드 러너), 진화된 기계가 인간을 지배하고(터미네이터, 아이 로봇), 마침내 있지 않은 그 여인과 사랑에 빠져도(시몬) 변치 않는 것이 하나 있었습니다. 인간과 기계, 이 대립 항을 늘 지켜왔기에 보이지 않는 존재가 톱니바퀴로 나타나도 사람의 피부는 더 말랑했고 기계는 스스로 생각할 수 있는지를 궁금해했지요. 앞서 말한 베를린 천사의 시는 사람이 되고 싶은 천사의 이야기입니다. 기계, 문명, 운영체제와 는 관계가 없지요. 하지만 저는 종종 생각합니다. 모든 것은 이미 베를린 천사의 시에서 모두 이야기해버렸다고. 보이는 것과 보이지 않는 것. 욕망과 꿈. 수직과 수평. 꾸며낸 것과 진짜. 영원과 찰나, 생각과 느낌을요.

베를린 천사의 시에 나오는 천사 다미엘은 인간을 꿈꿉니다. 그가 바라보는 공중곡예사는 영원히 하늘에 머물듯 그네를 타지만 결국, 중력을 느끼고 지상에 머물지요. 반면 수직의 높이조차 느끼지 않던 천사 다미엘이 보는 것은 세로축이 아닌 가로축, 지축을 타고 움직이는 사람들입니다.

스파이크 존즈 감독의 영화 '그녀'를 보면 계속해서 도시의 스카이라인이 나옵니다. 도시가 잠들고 깨고 움직이는데 종종 카메라는 도시를 하늘에서 바라봅니다. 손편지를 대필해주는 손편지닷컴에서 일하며 아이폰의 시리 같은 운영체제를 활용하는 테오도르의 생활을 조용히 보여주는 것으로 영화가 시작합니다. 호아퀸 피닉스의 사무실은 옆에서 바라본 칸막이와 걸어나가면 닿는 데스크로 되어있습니다. 그런 다음 그가 사는 집으로 가면 갑자기 모든 공간 감각이 사라집니다. 유리창은 통유리로 되어 있어 밤의 마천루를 그대로 보여줍니다. 나무 바닥은 반들반들해서 창밖 풍경이 바닥에 그대로 반사됩니다. 그가 방 한가운데 서 있을 때 우리가 보는 것은 집 안에 있는 테오도르가 아닌, 도시 한가운데 이름없는 공간의 테오도르입니다. 사람 만나기 싫어하고 친구에게 다가서기 힘들어하면서, 마침내 그녀를 만나는 테오도르.

잠시 스파이크 존즈의 전작의 공간과 목소리를 살펴볼까요. '존 말코비치 되기'에서는 존 말코비치의 머릿속으로 이르는 한 층의 절반에 이르는 공간이 나옵니다. '어댑테이션'에서는 난초에 미친 사람이 나오지요. '괴물들이 사는 곳'에 나오는 상처 입은 목소리는 또 어떻습니까.

재미있는 것은, 스파이크 존즈의 경우 히치콕처럼 뭔가를 마음속에 꼭 정해두고 그 목표를 향해 가지 않는다는 것입니다. 촬영장 뒷이야기를 들으면 실제로는 '액션'이라는 외침이 들리지 않는 경우가 종종 있었다고 합니다. 감독에게 통제와 허용, 두 가지 방패가 있다면 스파이크 존즈의 경우 통제보다는 허용에 더 능한 감독이라는 뜻입니다. 문학과 영화가 내는 이렇게 달리 노래합니다. 전작의 프로덕션 디자인도 담당했던 K.K.Barrett의 가장 따뜻한 세트(녹아내리는 노랑, 반짝이는 초록, 선명한 오렌지), 유난히 편안한 연기를 보이는 호아퀸 피닉스와 에이미 아담스, 스칼렛 요한슨의 호흡, 영화가 진행됨에 따라 도시를 위, 혹은 아래에서 바라보는 카메라를 생각해 보면 스파이크 존스는 영화가 공동의 작업이라는 것을 누구보다도 잘 활용하는 감독 중 하나라는 생각이 듭니다.

어느 날, 테오도르는 OS 하나를 사서 설치합니다. 그런데 이 과정이 참 재미있습니다. 우연히 새로 나온 OS를 구경하는 테오도르의 모습이 나오고, 곧바로 설치를 완료하고 모니터를 바라보는 모습이 점프컷으로 나옵니다. 분명 뭔가를 돈을 내고 샀건만 그 과정이 생략되면서 테오도르를 보는 사람은 곧바로 그가 새 OS와 만난다고 느끼게 되는 것이지요. 그 다음 이야기는 더욱 인간적입니다. OS가 그에게 묻는 것은 '남자 목소리가 좋으세요, 여자 목소리가 좋으세요?'입니다. 이어지는 질문은 '어머니와의 관계는 어떻습니까?', '제가 당신 하드 드라이브를 봐도 될까요?' 입니다.

차례차례 질문으로 스파이크 존즈는 계단을 한 칸씩 오릅니다. OS를 인간처럼 만드는 단계의 계단을요. 그래서 앞에 앉은 사람에게 인격을 주면서, 동시에 '제가' 라는 주어로 보이지 않음에도 스스로 주격을 부여하는 이 질문은 흡사 대관식에서 손을 불쑥 내밀어 황제의 관을 쓰는 나폴레옹을 떠올립니다. 스스로 무언가를 성취하는 순간. 스스로 기계가 문장의 주어가 되는 이 짧은 질문으로 스파이크 존스는 드디어 앞선 영화들이 넘지 않았던 벽을 영화 초반에 넘습니다. '기계가 생각할 수 있을까?'의 질문은 '제가 당신 하드를 봐도 될까요?'로 인해 이제는 나올 단계를 넘어선 것이지요. 이미 우리는 '사만다'라는 OS가 스스로 생각한다는 것을 의심하지 않습니다.

문제는 사만다가 테오도르를 점점 사랑해 가면서 인간의 형체를 꿈꾸는 것이지요. 라캉의 말처럼, 부모의 꿈을 욕망하는 아이처럼 그녀는 테오도르의 꿈을 욕망합니다. 인간이 아니면서도 마치 인간처럼 말하기 전 숨을 들이쉬거나 등이 가려운 기분이 궁금하다는 것과 진짜 육체를 찾아 나서는 것은 별개의 문제입니다. 자신의 특징을 잊고 그가 원하는 특징을 욕망하다가 마침내는 섹스 상대까지 데려오는 대목에 이르면, 남은 것은 탄식. 그것은 진짜'처럼' 보였을 뿐, 진짜가 아니었으니까요. 이것은 실체와 환상, 사랑과 오해의 문제에만 머무르는 수준을 어느새 넘게 됩니다. 실체와 환상의 문제였다면 사만다가 데려온 여자와 테오도르의 이야기가 조금 더 있었을 겁니다. 사랑과 오해의 문제였다면 그 뒤의 긴 탄식은 없었겠지요. 그러나 그것이 전부였을까요?

섹스를 할 수 없는 사만다가 섹스를 할 수 있는 인간을 꿈꿀 때, 나아가서 자신을 대신해줄 육체를 구할 때, 사만다와 테오도르의 문제는 이미 그 모든 것 이전에 실존과 본질의 영역에 있었습니다. 형체가 없는 사만다가 형체를 만들어내려 할 때, 이것은 이미 존재하는 자신의 고유한 속성을 무시하는 일이지요. 그녀의 본질은 자유로움입니다. 문제는 인간 역시 (사만다 보다는 덜) 자유롭다는 것이지요. 매 순간 선택해야 하고 복잡해지는, 사르트르가 말했던 자유롭도록 저주받은 인간을 사만다는 순간순간 갈망합니다.

나도 그렇게 복잡해져 봤으면 좋겠어. 누군가를 잃는 기분이 어떤 건지는 난 몰라. 이렇게 고백하는 순간 사만다와 테오도르가 서로를 갈망하는 지점이 일치합니다. 그러나 8천 명이 넘는 사람과 동시에 이야기하고 6백 명이 넘는 사람과 섹스를 하지만 숫자가 늘어날수록 테오도르를 사랑하는 마음이 강해진다는 말을 할 때에는 갈망의 방향이 달라집니다. 비극의 간극은 아득합니다. 사랑하는 것은 잘못이 아닙니다. 그러나 자신의 방식대로만 상대를 사랑할 때에는 문제가 됩니다. 그리고 그 비극은 기준을 잘못 잡는 데서 비롯된 것일 겁니다. 간극은 좁히라고 있는는 것이 아니라 인정하라고 있는 것이 아닐까요.

It's like I'm reading a book... and it's a book I deeply love. But I'm reading it slowly now. So the words are really far apart and the spaces between the words are almost infinite. I can still feel you... and the words of our story... but it's in this endless space between the words that I'm finding myself now. It's a place that's not of the physical world. It's where everything else is that I didn't even know existed. I love you so much. But this is where I am now. And this who I am now. And I need you to let me go. As much as I want to, I can't live your book any more.-영화 속 사만다의 대사.

꼭 내가 책을 읽는 것과 같은 문제야...그리고 그 책은 내가 깊이 사랑하는 책이지. 지금은 무척 천천히 읽고 있어. 그래서 단어가 서로 멀리 떨어져 있고 간극이 거의 영원에 가까울 만큼 벌어져. 나는 여전히 너를 느껴...그리고 우리 이야기에 나오는 단어도...하지만 동시에 난 단어의 그 끝없는 간극 사이에서 나 자신을 찾았어. 눈에 보이질 않아서, 난 그 세계가 있는지도 몰랐어. 나는 너를 정말 사랑해. 하지만 바로 이곳이 내가 지금 있는 곳이야. 그리고 바로 이게 나야. 나를 보내줘. 나는 이제 네 책 안에서는 더는 살 수 없어.

떠나기 전 사만다의 말을 들으면서 테오도르의 생각과 느낌은 더욱 또렷해집니다. 고개를 끄덕이지만 말줄임표 밖에 내뱉을 수 없을 때. 풍선이 높이 높이 떠올라서 모두가 그것을 보는데 홀로 땅바닥을 내려다보느라 내가 그 풍선에 매달려 있다는 것조차 모르는 그런 때.

사만다와의 관계가 힘들어질 때마다 땅바닥에 주저앉거나 거리에서 넘어지고, 계단에 쓰러지듯 몸을 기대던 테오도르는 처음으로 문을 열고 허공을 보게 됩니다. 무엇이든 빨리 이해하고 모든 데이터베이스를 섭렵하는 사만다는 자신의 비결 중 하나가 '직관'이라고 말합니다. 논리로 얻는 결론이 아닌 실제 체험으로 얻는 결과이 직관이라면, 사만다야말로 직관의 결정체가 아닐까요. 사만다와 그녀를 사랑하는 테오도르를 보노라면, 스파이크 존즈는 사랑과 성장, 관계와 문명의 문제를 멀찌감치 떨어져서 바라보고 싶었던 게 아닐까 조심스레 추측해 봅니다.

내도록 진심이 아닌 마음을 진짜처럼 담아 대필편지를 쓰던 테오도르가 마침내 사만다와 헤어진 다음에서야 진심을 담은 편지를 써서 보낼 때, 다른 SF 영화보다 훨씬 더 따뜻하고 인간적인, 욕심내지 않는 이 인간적인 스케일이 우리에게 말하려는 것은 무엇이었을까요. 내려다보던 도심의 스카이라인을 에이미와 함께 문을 열고 나가 눈앞에 두고 바라볼 때, 손편지를 대신 쓰다 자기 편지를 쓸 때, 떠난 사만다를 이야기하며 부재하는 그녀를 존재하게 만들던 그 찰나. 기계가 느끼거나 생각할 수 있는지를 묻기에 앞서, 사만다의 목소리는 우리에게 묻습니다. 인간은 아직 느낄 수 있는 걸까요?