-

-

[수입] 브루노 발터 에디션 [39CD LP 사이즈, 독일반]

드보르작 (Antonin Dvorak) 외 작곡, 발터 (Bruno Walter) 지휘 / SONY CLASSICAL / 2013년 5월

평점 :

품절

누군가를 기다리는데 그 사람이 다가오는 모습이 시야에 들어올 때의 반가움. 브루노 발터는 그런 종류의 따뜻함이 보이는 지휘자다. 그 따스함을 아주 오랜 시간 모르고 살았다. 이것은, 내게 브루노 발터를 소개해준 이에게 남기고 싶었던 작은 고마움. 아직 다 모를 높다란 천정의 빛깔이 따스하다.

박스 속 부클릿의 인덱스에는 베토벤, 브람스 교향곡 전곡, 말러의 1,2,4,5,9번과 대지의 노래, 슈베르트의 일부가 있다. 말러와 모차르트의 교향곡은 브루노 발터를 추천하는 이들이 많은데, 어떤 걸까. 그것은 아마도, 그 지휘자와 작곡가의 특성이 만나는 가장 아름다운 지점이 있다는 뜻이 아닐까? 고전 음악을 듣노라면 필연적으로 같은 곡을 여러 지휘자와 악단의 연주로 듣게 되는데, 어느 한 지휘자의 방법이 단 하나의 길을 뜻하는 것은 아닐 것이다. 분명 같지 않을 다양한 해석을 더 잘 느끼고 감동하기 위해 필요한 것은 곡에 대한 이해와 더불어 그 곡의 충실한 해설자, 전달자로 존재하는 지휘자에 대한 이해일 것이다. 이 박스셋의 부클릿은 브루노 발터에 관한 꽤 상세한 정보를 지루하지 않게 전달한다.

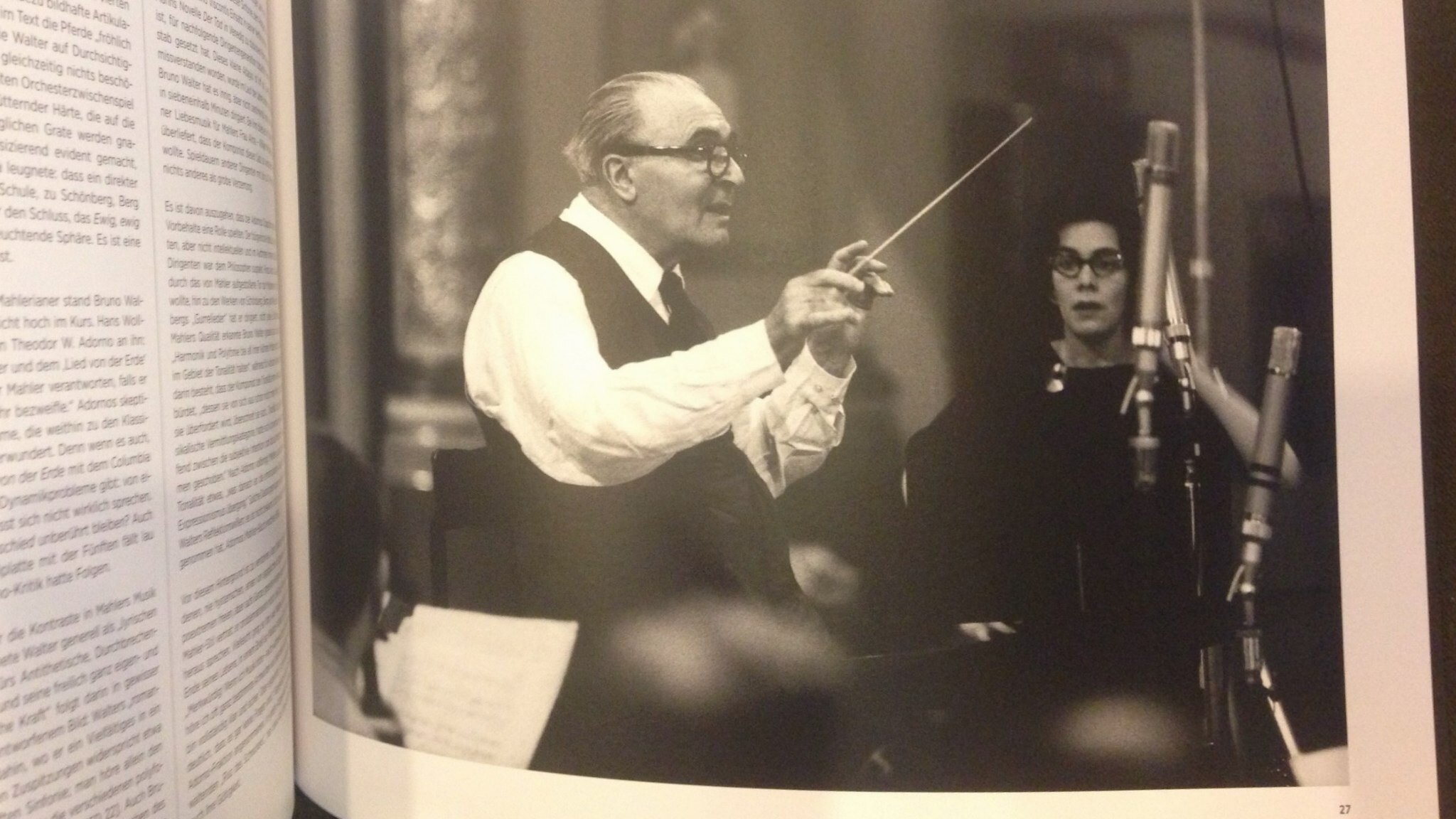

그의 생애, 포디움에서의 경력, 구스타프 말러의 교향곡을 지휘하게 된 일, 스튜디오 녹음이 부클릿에 상세히 실려있다. 수입반이라 한글은 없지만 영어와 독일어로 실린 이 글은 모두 삼십여 페이지에 달하는데 쉬엄쉬엄 드문드문 읽어도 꽤 유용할 것 같다. 글 사이를 비집고 참조할 음반 번호가 함께 있어 음반을 한 장씩 꺼내어 들으며 읽으면 더 유용한 글. 잠시 그 안을 보면, 왼쪽부터 브루토 발터, 토스카니니, 클라이버, 클렘페러, 푸르트뱅글러가 함께 찍은 단체 사진, 맨하탄 센터에서의 레코딩 작업 등이 흑백으로 실려있다. 천천히 그의 생애를 따라가며 이 사진을 들여다보면, 포디움에서 불빛의 강하고 약함을 조절하듯 음을 고르는 그의 손길이 들릴 것 같다.

같은 지휘자라도 어느 악단과 함께 연주하는가, 혹은 그 지휘자의 어느 시기에 지휘한 것인가에 따라 다른 해석이 나온다. 이 부클릿에서도 그리 전하듯 브루노 발터 역시 그런 변화를 거친 듯하다. 잠시, 부클릿과 이 박스셋 밖으로 눈을 돌려 다른 이의 말을 들어보자. 전 <객석>편집장 류태형의 글을 옮기자면 아래와 같다.

음반으로 발터의 지휘를 접한 이들은 대부분 발터 최만년의 스테레오 녹음을 떠올릴 것이다. 그러나 이것은 그의 건강이 쇠퇴하고 있을 때의 기록이며, 많은 평론가들이 지적하듯 스테레오 음반들은 발터 전성기의 예술을 제대로 전달하지 못하는 것이 사실이다. 또한 온화한 측면이 너무 부각되고, 청장년 발터의 미덕이기도 했던 경쾌하고 맹렬하며 원기왕성한 특징은 결여하고 있다. 다른 한편으론 만년의 레코딩은 모차르트에서 말러에 걸쳐 초점이 맞춰져 있기 때문이다. 그러나 위에도 언급했다시피 발터는 젊은시절 동시대 음악(말러를 포함해서)을 자주 지휘했다. 발터는 말러와 조수이자 제자로서 가까운 거리에서 공동작업을 했다. 말러는 자신의 [대지의 노래]나 [교향곡 9번]이 연주되는 것을 보지 못했지만, 미망인인 알마 말러는 발터에게 두 곡 모두 초연해줄 것을 요청했다.

발터는 1911년 [대지의 노래]를 뮌헨에서 1912년 [교향곡 9번]을 빈에서 빈 필과 초연했다. 그 뒤 발터와 빈 필(말러의 매부인 아르놀트 로제가 여전히 악장을 맡고 있었다)은 1936년 [대지의 노래]의 최초 레코딩을 녹음했고 1938년 [교향곡 9번]을 녹음했다. 둘 다 실황이었으며, [교향곡 9번] 녹음 두 달 뒤 나치의 오스트리아 합병으로 인해 발터와 로제는 국외로 탈출해야 했다.

캐슬린 페리어, 줄리어스 파착, 빈 필과 함께한 유명한 데카반 [대지의 노래]는 1952년 5월 녹음됐다. 그리고 발터는 1960년 뉴욕필과 스튜디오에서 이 곡을 재녹음했다. 1957년 뉴욕 필을 지휘해 말러 [교향곡 2번] 스테레오 레코딩을 만들었던 그는 1961년 말러 [교향곡 9번]을 스테레오로 녹음했다. 콜럼비아 레코드에서 LP로 발매된 이 음반들은 나중에 소니에서 CD로 발매됐다. [교향곡 9번]과 [대지의 노래]는 말러가 연주하지 않았었기 때문에 논외로 하더라도 발터의 말러 연주는 독보적이다. 발터는 스승 말러 생전의 연주를 똑똑히 목격한 제자이기 때문이다. 말러 이외에 발터 하면 떠오르는 연주는 모차르트, 브람스를 꼽겠다.

-출처:네이버 캐스트 [클래식 ABC]

박스셋의 녹음은 콜롬비아 심포니 오케스트라, 뉴욕 필하모닉과 함께 한 것인데, 녹음을 듣노라면 그 현장에서 그가 원했을지도 모를 어떤 목표 지점을 직접 듣지 못하는 것이 안타깝다. 지금의 녹음 기술이 발전을 거듭하여 음반에 담긴 음악의 어떤 자취를 따르는 것이 내 일이건만, 음악은 시간의 예술이어서 음반에 담긴 레코딩은 현장의 그 미묘한 공기를 다 잡아낼 수 없을지도 모른다. 모차르트 29번의 경우 어쩌면 카라얀의 레코딩이 브루노 발터와 비교했을 때, 깔끔하고 명확하게 들릴 수도 있다. 다르다는 것은 스테레오와 모노의 차이, 시기의 차이, 녹음 당시 여러 정황의 차이, 그리고 내가 생각지 못했던 어느 지점에서 오는 것일지도. 이 무수한 차이를 다 알아차리지 못하였지만 어느 것 단 하나가 절대적인 정답으로 존재하는 것은 아닐 거란 생각을 해본다.

브루노 발터가 거쳐간 곳을 잠시 살펴보자. 1896년 브레슬라우 오페라, 왕립 바이에른 오페라, 뮌헨, 베를린 라이프치히, 그 독일의 전역을 그가 떠나게 된 계기는 히틀러 집권이었다. 브루크너와 바그너를 좋아했으며 '히틀러� 독일군을 보내기 음악을 먼저 보낸다'라는 말이 유럽에 떠돌 정도로 자신이 생각한 '독일인의, 독일적인 정통 음악'을 만들기에 집중했던 히틀러가 집권하면서 오히려 수많은 예술가들이 독일을, 혹은 아예 유럽을 떠나야 했던 것은 후세에도 널리 알려진 일이다. 브루노 발터의 원래 이름은 브루노 슐레징어. 슐레지엔의 사람이란 뜻이 담긴 그 이름 개명 전까지는 이 이름을 계속 쓰다가 개명 후 브루노 발터라는 이름을 썼다고 한다. 나치를 피해 오스트리아로, 그 훗날엔 미국으로까지 이주한 다음 그가 선 포디움은 콜롬비아 심포니. 나치를 피해 온 그들의 음악이 서른아홉 장 중 절반을 차지한다. 베토벤과 슈만, 멘델스존, 바그너에 이르기까지.

부클릿을 들여다보면 그는 일생에 걸쳐 shellac records, mono long-playing records, stereo LP 등 다양한 종류의 녹음작업을 하였는데 지금 브루노 발터의 음악을 듣는 내게 말을 건네듯, 말러의 교향곡 녹음에 관하여 이런 글귀가 눈에 들어온다.

We must not forget that mono records can only reproduce the extreme contrasts in dynamics characteristics of Mahler's scores to a limited extent. Even on compact disc, a on hundred piece symphony orchestra cannot be transferred into a private living room as one would wish.

-Götz Thieme

그의 따스한 모차르트, 여운을 남기는 브람스, 역사적인 말러를 듣는다. 생전에 그는 베토벤, 슈베르트, 바그너, 그리고 가장 마지막으로는 모차르트를 자신이 관심을 둔 작곡가로 꼽았다고 한다. 모차르트를 가장 마지막에 언급한 것은 '아름다움을 이해하기 위해서는 성숙해져야 하기 때문'이라고 했다는 것을 보면, 그가 모차르트의 작품을 얼마나 특별히 생각하는지를 알 수 있다. 부클릿에서 브루노 발터가 언급하는 모차르트는 섬세한 그의 이해 끝에 구축된 세계였다.

"it took me quite a long time to completely abandon my picture of "the composer of the 18th century" or "the Rococo" of "the composer of smiles". in other words, to abandon the image of Mozart as a light-hearted imposer(I would never have had a problem with the 'dry classicist') in order to discover behind the facade of playful charm the unyieling earnest, the sharp characterisation and the creative wealth of Mozart the dramatist. Only when did I finally realise tha Mozart was the Shakespare of opera."-Bruno Walter

수록된 음반 중에는 1956년 3월 녹음한 주피터가 있다. 지금 스테레오를 당연한듯 즐겨듣는 나에게는 오히려 생소했던 모노 녹음인데, 음질 문제는 뒤로 하고 오히려 더 적당한 균형, 감성의 강약이 브루노 발터의 지휘로 모습이 드러난다. 중압감을 떨친 자유로움은 이런 것일까? Götz Thieme는 같은 해 녹음한 뉴욕 필하모닉 오케스트라와 Irmgard Seefried, Jennie Tourel, Léopold Simoneau, William Warfield 등의 훌륭한 솔리이스트들의 모차르트 레퀴엠보다 주피터를 더 자연스럽고 아름다운 연주로 꼽는다. 브루노 발터의 모차르트에 대한 이해는 그러나 이미 짤츠부르크 페스티벌 때에 이루어졌다는 본인의 고백을 생각한다면, 예술가에게는 어떤 중요한 시기와 계기가 있는 것은 아닐까?

그의 지휘를 들으면 악보의 작은 부분도 놓치지 않고 핵심을 유려하게 풀어내는 듯하다. 물론 그것은 측정하기 어려운 것이나 혹자가 말하는 부드러운 멜랑콜리, 따뜻한 여운은 누구나 느낄 수 있을 것이다. 독재자처럼 악단을 장악하지 않고 처음 모인 콜롬비아 심포니 단원들에게 '서로 더 깊이 사귈 수 있는 계기로군요. 좋은 가족으로 일할 수 있기를 바랍니다.'라고 말을 건넨 온화한 지휘자. 장악하지 않고 스며드는 조용한 음악을 떠올릴 때 많은 이들이 브루노 발터를 떠올리는 것은 그저 괜한 느낌에서 오는 것은 아닐 것이다. 이 거장의 지휘를 시간이 흐른 지금 들으며, 이 박스셋 안에 실린 Frantz Werfel의 시를 다시 읽는다. 브루노 발터의 생각 한 자락이 조용히 미소 짓는 것 같다.