p, 51. 폴 델보, '대화 The Dialogue'

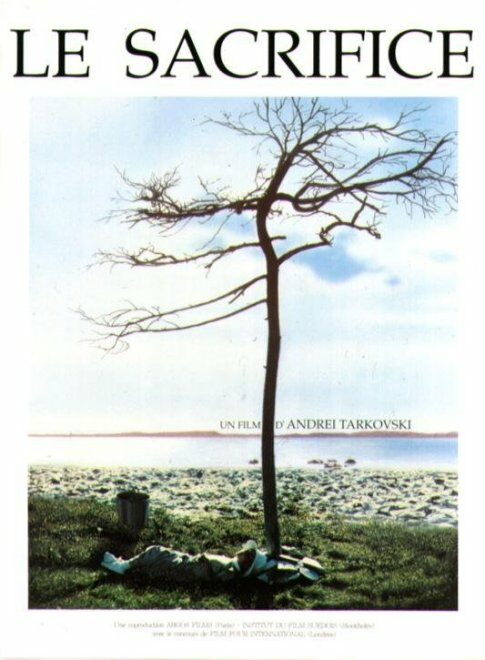

p.52, 안드레이 타르코프스키, '희생The Sacrifice'

p. 68 헤르메스 트리스메기스투스(상상도)

p.75 카두세우스(Caduseus)

p. 81 마부제, '넵튠과 암피트리테'

Jan Gossaert (Mabuse) (1478-1536)

Neptune and Amphitrite

Oil on wood, 1516

74 x 48 5/8 inches (188 x 123.8 cm)

Staatliche Museen, Berlin

p.81 미켈란젤로, 줄리아노 데 메디치의 무덤

Tomb of Giuliano de' Medici

1526-33

Marble, 630 x 420 cm

Sagrestia Nuova, San Lorenzo, Florence

p. 82 미켈란젤로, 줄리아노 데 메디치 무덤의 디테일 '낮'

Day

1526-33

Marble, length: 185 cm

Sagrestia Nuova, San Lorenzo, Florence

p. 81 미켈란젤로, 로렌초 데 메디치의 무덤

Tomb of Lorenzo de' Medici

1524-31

Marble, 630 x 420 cm

Sagrestia Nuova, San Lorenzo, Florence

p. 82 미켈란젤로, 로렌초 데 메디치의 무덤 디테일 '새벽'

Dawn

1524-31

Marble, length: 203 cm

Sagrestia Nuova, San Lorenzo, Florence

p. 82 미켈란젤로, 로렌초 데 메디치의 무덤 디테일 '황혼'

Twilight

1524-31

Marble, length: 195 cm

Sagrestia Nuova, San Lorenzo, Florence

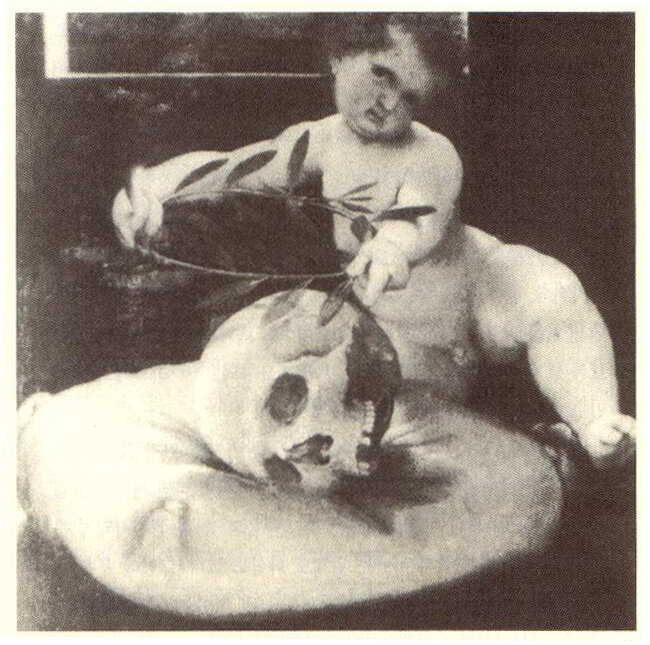

p.84 로렌초 로토, '두개골에 월계관을 씌워주는 에로스', 1521년 경

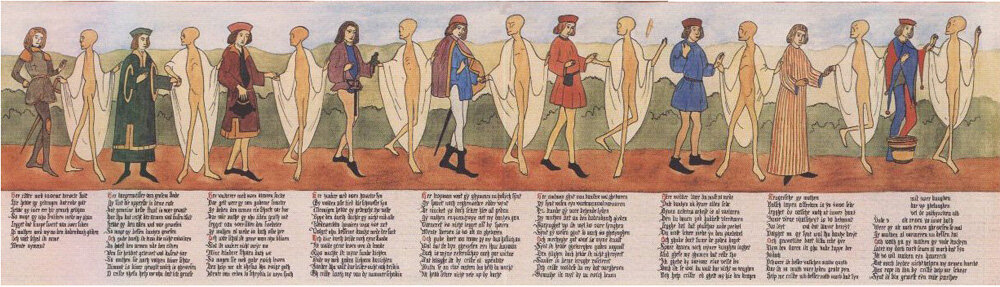

p. 84 독일, '죽음의 무도'

'La danse macabre', 마리엔 교회, 베를린, 1480-1500

p.103 미켈란젤로, '최후의 심판' 디테일.

p.105 로소, '성모자와 성인들'

Madonna Enthroned with Four Saints

1518

Oil on wood, 172 x 141 cm

Galleria degli Uffizi, Florence

p.123, 돌턴, '원소들의 무게표' (John Dalton, Table of atomic weights)

p. 125 프락시텔레스, 헤르메스 상

Statue of Hermes and The Infant Dionysus, BC 330.

p.128, 카트린 드 메디시스

프랑수아 뒤부아, '성 바르톨로메우스의 대학살'

François Dubois (1790 - 1871). Massacre sainte Barthelemy

Musée Cantonal Des Beaux-Arts, Lausanne Switzerland

p.129 장 클루에, 프랑수아 1세

p. 158 연금술사 생 제르맹 백작

p.164 한스 홀바인, 헨리 8세

1536, Thyssen-Bornemisza Collection, 마드리드

티치아노, 카를 5세

1548, 프라도 미술관, 마드리드

티치아노, 프랑수아 1세

루브르 소장

프랑수아 1세의 문장, 살라맨더

p.169 menora

p.215 라파엘, 시스틴 마돈나

c. 1512-14, Gemäldegalerie, Dresden

p.217 프라 안젤리코, Coronation of the Virgin Altarpiece from San Domenico

Detail of predella: Saints Peter and Paul Appearing to Saint Dominic

c. 1434

Tempera and gold on panel

83 7/8 x 93 1/8 in (213 x 211 cm)

Musee du Louvre, Paris

p.224, 페르낭 크노프, 내 마음의 문을 잠갔네 세부

p. 361, 보티첼리, '스메랄다 브란디니의 초상'

1475년

p. 362, 보티첼리, '아기 예수를 안은 성모'

1485년

p.364, 보티첼리, 동방박사의 경배

1482년, 우피지.