20201020 매일 시읽기 22일

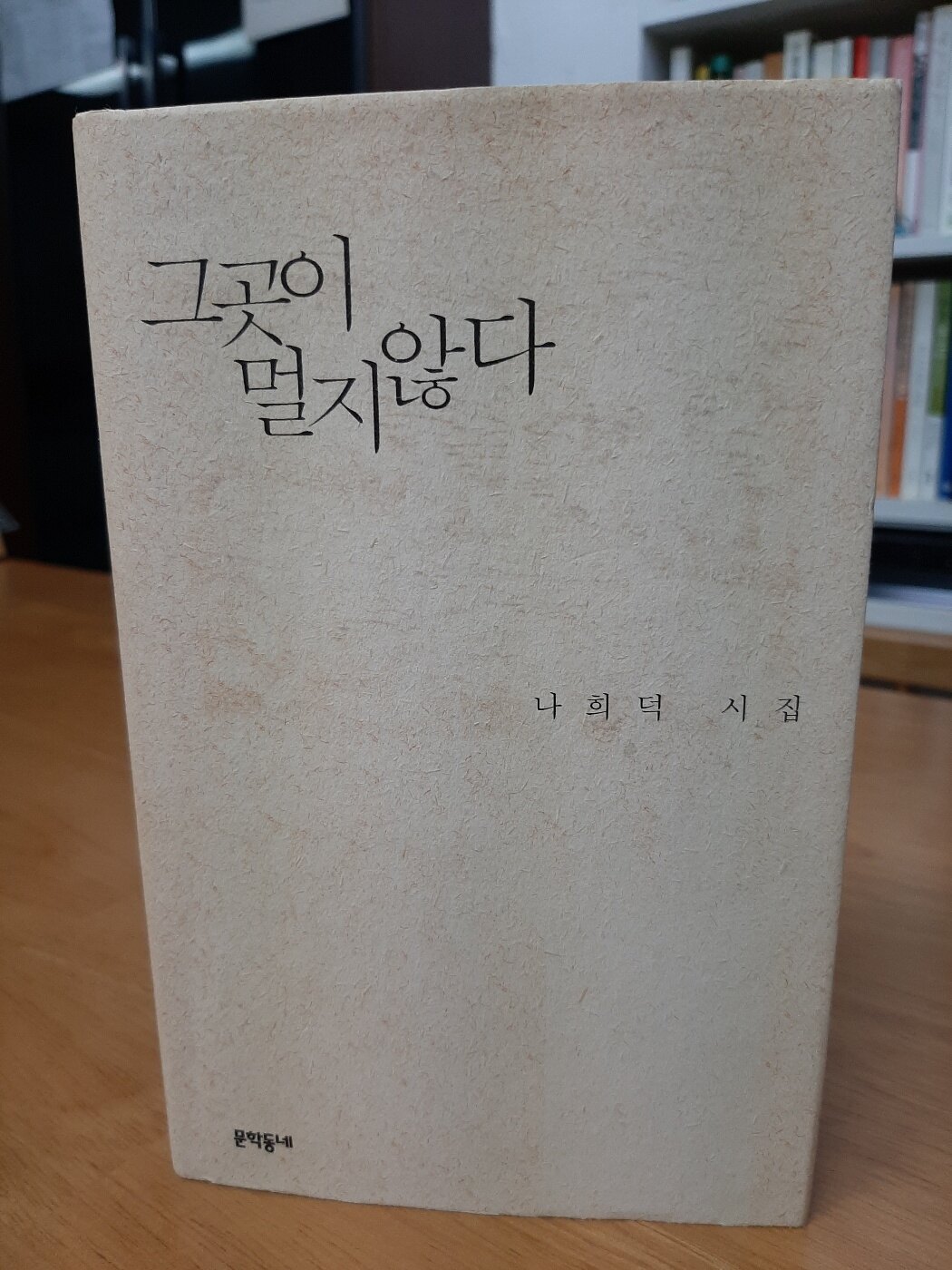

그곳이 멀지 않다

- 나희덕

사람 밖에서 살던 사람도

숨을 거둘 때는

비로소 사람 속으로 돌아온다

새도 죽을 때는

새 속으로 가서 뼈를 눕히리라

새들의 지저귐을 따라

아무리 마음을 뻗어보아도

마지막 날개를 접는 데까지 가지 못했다

어느 겨울 아침

상처도 없이 숲길에 떨어진

새 한 마리

넓은 후박나무 잎으로

나는 그 작은 성지를 덮어주었다

나희덕의 시집의 해설을 맡은 황현산 선생님(나는 이분을 이렇게 칭한다)은 나희덕의 시를 ˝착하다˝고 표현한다. 표제작인 <그곳이 멀지 않다>를 읽으면 그 말이 확 와닿는다.

어느 겨울 아침, 새 한 마리가 숲길에 쓰러져 있다. 녀석은 숨을 쉬지 않는다. 이제 더는 숨이 쉬어질 것 같지 않을 때, 그냥 딱 숨이 넘어갈 것만 같을 때 생명이 남아 있는 것들을 어찌하나. 시인의 생각은 거기에 이르러 뻗어 나간다.

사람들 밖을 떠돌던 사람도, 새들 밖을 떠다니던 새도 임종에 이르러서는 ˝사람 속으로,˝ ˝새 속으로˝ 돌아온다고 시인은 말한다. 귀향 본능.

내가 나희덕의 시를 아무튼, 좋다고 했지만, 그의 시를 읽노라면 만물을 향한 시인의 연민과 더불어 아, 하는 깨달음의 순간을 만나게 되어서 참 좋다. 아, 하는 탄성에 이어 나도 시인처럼 생각의날개를 편다.

죽음은 누구도 피해갈 수 없는 길이다. 어떤 죽음을 맞을지는 누구도, 본인 자신도 모른다. 그러나 나의 죽음 이전에 우리는 죽어가는 이가 저승길에 오를 때 같이 가주지는 못해도 손이라도 잡아주고 싶어 한다. 홀로 가야 할 ˝그곳˝이지만, 맞잡은 손에서 느낀 온기라도 품고 가길 바란다. 물론, 누구에게나 그런 행운이 주어지진 않는다.

시인은 열심히 달려 보았지만 새가 ˝마지막 날개를 접는˝ 지점엔 이르지 못했다. 새는 덩그러니 차가운 바닥에 떨어져 있다. 싸늘한 죽음. 온기를 미처 전하지 못한 산 자가 할 수 있는 일, ˝넓은 후박나무 잎으로˝ 작디작은 몸뚱이를 덮 어 준 다. 이것밖에 할 수 없어 참담하나 이거라도 할 수 있어 다행이다.

나는 나희덕의 시를 ˝따뜻하다˝고 말하고 싶다.