10월과 함께 가을이 왔다. 더 이상 창을 활짝 열지 않는다. 환기를 위한 시간이 아니면 활짝은 사양한다. 징검다리 휴일을 지나고 나니 이번 주는 어영부영 다 사라졌다. 실은 추석 연휴부터 어영부영 보냈다. 여름 명절 같은 더위에 지쳐서 하는 일 없이 짧은 안부를 나누는 게 전부였다. 느닷없이 임시공휴일이 된 국군의 날은 모두가 쉬는 건 아니었던 것 같다. 가족 일원 중 한 명은 월차를 쓰고 10월의 첫날을 쉬었다고 했다.

아무튼 덧신이 아닌 양말을 챙겨 신어야 할 10월이 되었다. 올해는 10월, 11월, 12월까지 세 달이 남았다. 시간이 후딱 지나간다. 내년에는 얼마나 빠르게 지나갈 것인가 생각하면 아찔하다. 그래서 나는 생각을 하지 않기로 한다. 그냥 가을이니까 시집을 샀다. 분명한 명분도 있다. 시집의 제목에 ‘작약’이 있으니까. 자고로 작약을 좋아하는 이라면 이런 제목의 시집은 구매해야 한다. 뒤늦은 발견으로 미안해할 정도다.

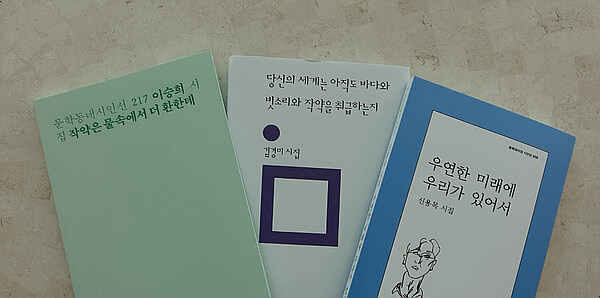

이승희 시인의 『작약은 물속에서 더 환한데』, 김경미 시인의 『당신의 세계는 아직도 바다와 빗소리와 작약을 취급하는지』, 그리고 신용목 시인의 『우연한 미래에 우리가 있어서』까지 세 권의 시집. 세 권의 시집을 훑어보다 멈춘 시는 이런 시다.

발이 구두를 다 써서

발가락이 구두 밖으로 튀어나오는 것

귀가 말을 다 써서

더는 듣고픈 말이 없는 것

다 쓴 관계들이 가득한 사진첩들

다정도 부드러운 손을 다 썼을까

저녁노을 다 써 버린

커피색 유리창 옆

당신과 맞잡은 나의 손이 풀린다 (김경미 「다 쓴다는 것」, 전문)

시집과 더불어 읽고 싶은 단편은 조경란이 수상한 『2024 김승옥문학상 수상작품집』,이 책에는 신용목의 단편도 있다. 시인의 단편이 궁금하다. 이미상 단편을 읽을 수 있는 『소설 보다 : 가을 2024』. 그건 그렇고 어쩌자고 나는 자꾸 시집을 사는지 모르겠다. 시를 읽지도 못하고 시집을 정리하기도하면서 말이다. 그래도 시 읽는 밤이면 좋겠다. 시 읽는 밤이 이어지길 바란다. 시가 머무는 밤, 시가 맴도는 밤이면 좋겠다. 2024년 가을이 그렇게 지나가면 좋겠다.