주간경향 칼럼 <만화로 본 세상> 원고를 옮겨둡니다. 이따금씩 가장 처음 실었던 원고부터 올릴게요. 이 자리에는 제가 잡은 제목으로 올립니다. 게재본은 '늘' 제목이 바뀝니다.

하지만 다른 것을 보는 이들이 있다.

얼마 전 벌어진 드레스 소동은 상당히 흥미로웠다. '나'와는 다르게 보는 사람이 엄청나게 많다는 것을 확연히 보여준 사건이었기 때문이다. 같은 드레스에서 누군가는 파랑과 검정 무늬를 보고 누군가는 흰색과 금색 무늬를 본다는 것이 자명한 사실로 밝혀졌을 때, 다른 자명함은 빛을 잃는다. 바로 내가 본 것(만)이 '진실'이라는 믿음의 자명함이 그것이다.

전 지구인을 거의 반반으로 가른 드레스 소동은 곧 과학의 언어에 의해 수습된 듯하지만, 사실 이 세계는 좀처럼 수습되지 않을 소동 혹은 논란으로 가득 차 있다. 이를테면 이런 것이다. 밀양에 송전탑을 건설해야 한다/건설하면 안된다. '종북'이 대한민국을 좀먹고 있다/대한민국을 좀먹는 것은 '종북'을 팔아먹는 이들이다 등등. 물론 이런 여러 인식은 어느 한쪽이 대세가 되고 다른 한쪽이 수세에 몰리면서 누군가에게는 이미 끝난 논란으로 여겨지기도 한다. 하지만 그렇지도 않다. 어느 논란이고 수세측은 꽤 오랫동안 자신들의 견해를 유지하며 열세의 싸움을 지속하기도 하며, 그 와중에 어느 순간 형세는 뒤바뀔 수도 있다. 역사가 그렇게 흘러왔다. 흑인을 노예로 부리는 야만이 얼마나 오랫동안 대세였던가. 제국의 식민지 경영은 또 얼마나 오랫동안 지속되었던가. 여성의 정치권과 사회적 권리는 또 얼마나 오랫동안 제한되어 왔던가. 흑인을 노예로, 다른 민족을 한 민족의 착취 대상으로, 여성을 남성의 소유물 혹은 보조자로만 '바라보는' 시각이 판치던 세월이 인류의 역사에서 훨씬 더 길었다.

앞서 말한 예들은 너무 가깝거나 너무 오래된 이야기일 수 있겠다. 그러니 조금 멀리 있는 지금의 이야기를 해 보자. 화두는 '체르노빌'이다. 무엇이 떠오르는가? 방사능, 공포, 죽음, 폐허... 1986년 원전 폭발 참사 이후로 체르노빌은 우리에게 끔찍한 여러 이미지를 동반하는 공간임이 분명하다. 직접 가보지 못했건만 우리는 그곳에서 죽음을 보는 것에 익숙하다. 2008년에 체르노빌에 직접 찾아간 프랑스 만화가 엠마뉘엘 르파주도 마찬가지였다. 그곳의 참상을 그림과 예술로 증언하기로 동료들과 결의하고 체르노빌 방문을 준비하던 그는 두려움과 불안에서 자유롭지 못했다. 체르노빌에 대한 책들은 모두 죽음을 말하고, 가족은 방문을 만류하며, 작가 자신도 손이 마비되는 증상을 겪는다. 그곳은 위험하다. 하지만 그는 그곳의 위험을 직접 보고 그것을 그려서 알리기 위해 결국 체르노빌에 발을 들인다.

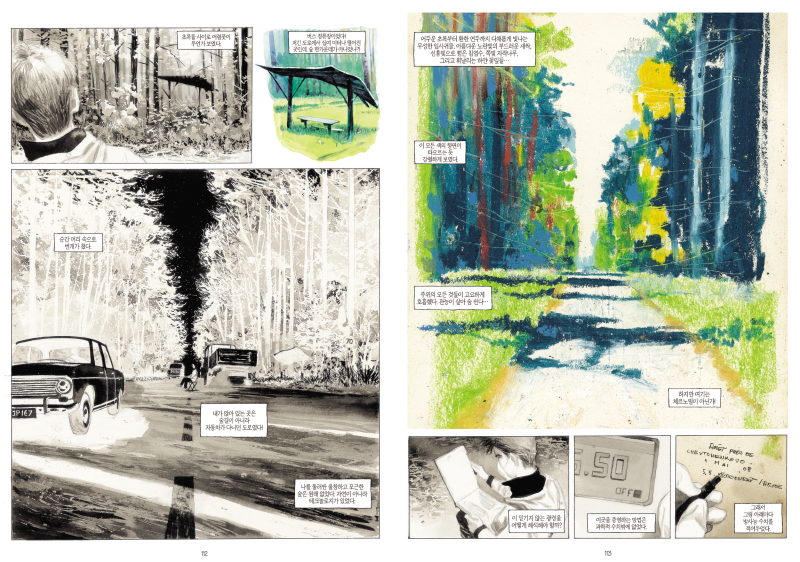

방문 초기에 그가 본 것은 예상과 다르지 않았다. 금지구역에 들어서자 인간의 흔적이 쓰레기처럼 나뒹구는 황량한 도심 풍경이 그의 앞에 펼쳐진다. 당연하게도 그는 그 장면들을 모두 무채색으로 스케치북에 옮긴다. 하지만 잿빛으로 이어지던 그의 스케치북에 색깔이 들어가기 시작했다. 처음엔 체르노빌 사람들의 의외로 밝은 표정이 유채색을 입었다. 그리고 얼마 후 금지구역의 숲에서, 르파주는 색깔을 ‘발견’하고선 너무나 아름다운 총천연색의 그림을 그리고 만다. 그 스스로도 의심하지 않을 수 없는 풍경과 그것이 담긴 스케치북을 보며 그는 생각에 잠긴다.

“나는 괴상하고 흉측한 나무와 검은 숲을 상상했다. / 그래서 검은색 파스텔과 어두운 잉크 목탄을 준비했다. / …그런데 찬란한 색상에 사로잡힌 것이다.”

“하지만 여기는 체르노빌이 아닌가!”

르파주는 그렇게 고뇌하면서도 솔직하게 그렸으며, 그리면서도 계속 고민했다. 그가 본 것에 대해, 그가 보여주게 될 것에 대해. 그렇게 현지에서 그린 그림은 그가 프랑스에 돌아와 그 경험을 전적으로 재구성해 내놓은 작품 체르노빌의 봄에 담겼다. 제목부터가 이율배반인 이 작품에서 우리는 체르노빌이 그저 죽음의 공간만은 아니라는 그림의 증언을 본다. 하지만 거기서 그치지 않는 두터운 고뇌의 흔적이 작품 곳곳에서 겹겹이 발견된다. 그 일말을 내 식으로 셋 정도만 정리해 본다.

하나, 보는 것과 해석하는 것에 대해. 우리는 우리가 본 것을 스스로 해석한다고 생각하지만, 꼭 그렇지만은 않다. 우리가 ‘보는 것’은 꽤나 자주 누군가에 의해 이미 ‘해석된 것’이다. 작품의 초반부에서 르파주는 열아홉 살의 자신이 처음 TV를 통해 목격한 체르노빌 원전 폭발의 인상을 전한다. 그 이야기는 국가가 해석한 이미지를 우리가 본다는 것을 정확히 증언한다. 사고에 대한 소련의 초기 발표는 “사망자” “겨우 두 명”이었지만, 소련과 냉전 중이던 서방 세계의 관측은 “희생자” “수천 명”이었다. 또한 원전이 즐비한 프랑스의 정치인들은 “프랑스는 안전”하다는 메시지를 전하기에 바빴다. 이미 발생한 비극은 남의 나라 이야기로 만들고, 자국에 발생할지도 모르는 비극은 ‘절대 일어나지 않을 일’로 만들어야 한다. 그렇게 만들기 위해 프랑스는 체르노빌 원전을 노후한 것으로, 자국의 원전은 첨단의 것으로 ‘그려냈다.’ 이처럼 ‘해석한 것’을 ‘보게’ 만드는 정치가 우리가 보는 것에 도사리고 있다.

둘. 자신이 본 것을 해석해서 보이게 만드는 누군가는, ‘보여주기의 윤리’를 지켜야 한다. 자국중심주의로 점철되어 있던 국가들과 달리 르파주가 체르노빌을 보여줄 때 지킨 윤리는 보이는 것이 다가 아니라는 사실을 함께 전달하는 것이었다. 그의 그림이 일차적으로 보여주는 것은 자연은 인간의 손을 벗어날 때 가장 아름답다는 깨달음이다. 위 그림은 한 공간을 시간을 반영해 그만의 시각으로 보여주면서 이 깨달음을 전달한다. 참사 이전 숲의 과거는 잿빛 도로로, 참사 이후 사람의 손이 닿지 않아 숲이 우거진 지금은 역설적으로 총천연색 자연으로 그려낸 것이다. 하지만 그는 거기서 그치지 않았다. 20년이 넘는 세월이 걸려 자연이 제 빛을 회복했지만 보이지 않는 방사능의 위험은 아직 사라지지 않았다는 것을, 방사능 측정기 소리를 비롯한 다양한 장치를 통해 가시화했다. 솔직하게 보여주면서도 보이는 것만을 보지 말라고 요청하는 이 태도는, 국가의 보여주기와는 전혀 다른 윤리에 기대고 있다.

마지막. 그가 폐허에서 발견해 윤리적으로 전하는 ‘봄’의 희망은 지금 존재하는 것이 아니라 시간 속에서 꾸준히 쌓여온 것이다. 또한 쌓여갈 어떤 것이다. 이것은 시간이 모든 것을 해결해 줄 거란 낙관론이 아니다. 시간은 그저 흘렀을 뿐이고, 인간의 대세에 억눌렸고 결국 원전 폭발로 오염되고 만 수세의 자연은 그 비참에서도 회복해 나가기를 그치지 않았다. 지금 ‘상식’이 된 많은 것들도 마찬가지였다. 긴 시간 동안 수세의 인식이 대세의 인식을 설득해 내고 이겨낸 일이 일어난 것이다. 당연하게 여겨지던 것들을 논쟁적 사안으로 만들고 다시금 전혀 반대로 당연한 인식을 만든 것은, 자신이 본 것을 끝까지 믿고 말하기를 그치지 않았던, 대세와 '다르게 보던' 이들이다. 르파주도 그들 중 하나다.

이제 다시금 가까이 있는 지금을 본다. 후쿠시마를, 더 가까이는 최근 연장운행이 결정된 월성1호기가 있는 전북 김제를 본다. 지금 보여지는 대세는 분명 국가의 해석이다. 일본도 한국도 마찬가지다. 하지만 다른 것을 보는 이들이 있다. 또 달리 보게 만들고 있는 누군가가 있다. "나도 인간이다"라고 외친 흑인/여성/피식민자와 "너도 인간이구나"라고 새롭게 본 백인/남성/식민자의 합작이 그나마 차별이 덜한 세계를 만든 것처럼, 원자력 발전 문제를 다시 보게 만드는 이들과 다르게 보는 이들이 원자력 참사가 없는 세계를 향해 걷고 있다. 이들에게 필요한 것은 다르게 보는 것을 불편해 하지 않고, 다른 목소리에 귀를 열어둔 사람들이다. ‘월성의 봄’이 언젠가 이율배반의 표현이 되지 않기를 바라며, 그 사람들에게 기대를 건다.

2015.3.5 송고

2015.3.17 <주간경향> 1117호

* 이 글 후에 <체르노빌의 봄>으로 쓴 다른 글의 링크도 달아둡니다. 기나긴 글입니다.ㅎㅎ

-> <체르노빌의 봄>이라는 재난만화의 안과 밖, 크리틱M